Search

カテゴリー:境内の花々

2024年10月 8日

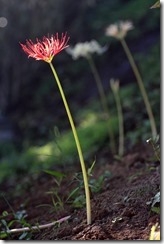

彼岸花に集まるアゲハ蝶

平年より10日ほど遅れて境内の彼岸花が見頃になりました。

彼岸花は、例年は秋の彼岸の頃に咲く花です。

彼岸の頃に田んぼのあぜ道や、墓地の周辺、寺社の境内などに多くみられることから、「河の向こうの世界」を想起させる花としても定着しています。

曼殊沙華という別名の由来は「赤い花」というサンスクリット語「manjusaka」の音訳から来ています。

ただ、貞昌院の彼岸花は白花も多く、紅白咲きそろう光景も楽しむことができます。

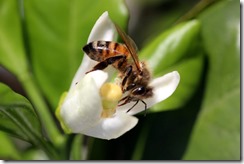

彼岸花の蜜は、アゲハ蝶の大好物のようで、天気が良い日はたくさんの蝶が集まり蜜を吸っています。

近づいても逃げないほど、蜜を吸うことに夢中です。

そんな光景を動画にしてみました。

2024年8月 4日

カノコユリが見頃に

今朝も早朝から青空が広がる快晴になっています。

日が昇るにつれて蝉の大合唱が大きく響き、陽射しが強くなってきます。

境内では芙蓉やカノコユリが見頃を迎えました。

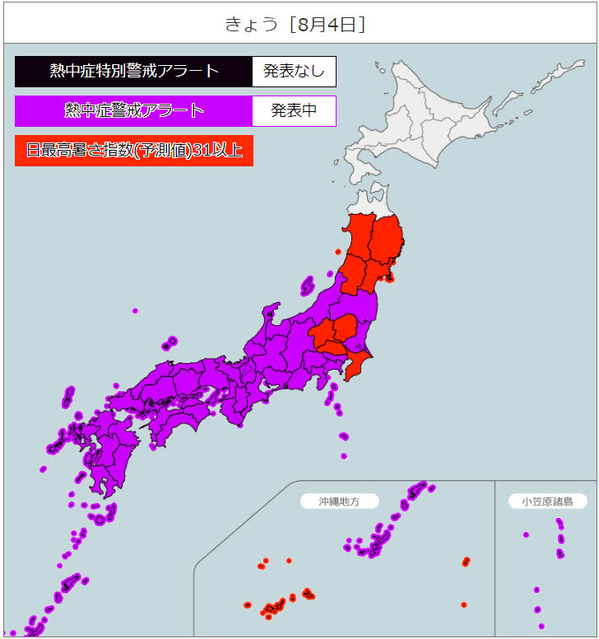

今日も熱中症アラート(環境省)は日本列島の広範囲が紫色に染まっています。

特に九州では40℃に迫る酷暑になる予報で、西日本や東日本を中心に広範囲で35℃を超えるということです。

長期間気温が高い状態が続いています。

暑さにさらされることによって、身体の負担も大きくなりますので、体調管理には十分留意して無理のないように行動することが大切です。

2024年7月22日

リュウゼツランは花から実へ

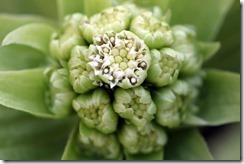

上永谷のリュウゼツランは株の下半分は満開から実が成熟してきました。

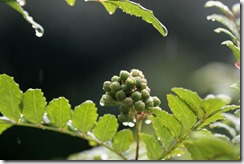

りゅうぜつらんの花は、つぼみからまず雄蕊が伸びてきて、先端についている葯(花粉が収められている袋)が成熟するにしたがって乾燥して曲がっていきます。

この葯の部分は、まるで英語の"C"の形というか、ロボットアームの形というか、葯同士が引っ掛かり合うように絶妙な形に変化していきます。

すると、成熟した花托=実の部分が切り離され、雄蕊と葯で絡み合い、空中に吊り下げられた状態になります。

花は地上から何メートルもの高さに咲いている訳ですから、強い風が吹けば、飛ばされてある程度の距離まで運ばれることでしょう。

また、鳥に運ばれペリットや糞として種子散布されることにより、さらに遠くまで実が運ばれることでしょう。

リュウゼツランの花は、株は満開を過ぎて、実ができ始めていますが、上部はまだ蕾です。

花が咲き終るとその株は枯れてしまいます。

花期がずれて長い期間咲き続けることも、子孫を多く、より遠くに残すための工夫のように思えます。

実に興味深い植物です。

2024年7月 8日

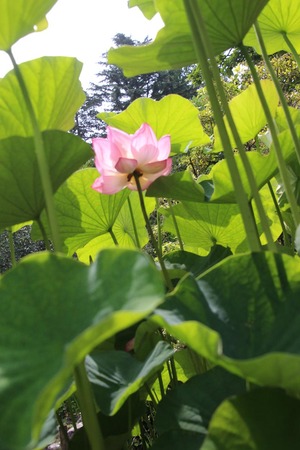

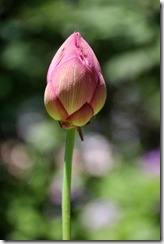

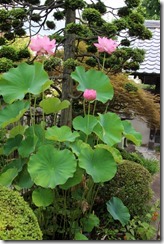

大賀蓮は4日咲く

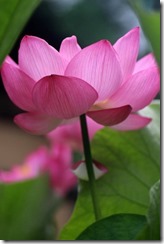

茶室前の2番花、3番花が開花3日目を迎えました。

以前書いたブログ記事 大賀蓮の花は4日開く のとおり、大賀蓮は1つの花が4日間開きます。

ただ、1日目は日の出の頃開花して直ぐ閉じてしまいます。

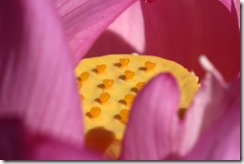

また、4日目は午前中に花弁が散り始め、(天候の状況によりますが)昼過ぎには花托のみが残されます。

詳細は https://teishoin.net/blog/005768.html を併せてご参照ください。

今年の茶室前の大賀蓮を、花の内部を中心に日を追った記録をご紹介します。

1日目(7月6日)

2日目(7月7日)

雄蕊が伸びてきました。しっかり開花していますので、花の香りが広がります。クマバチなどの虫が集まってきます。

3日目(7月8日)

雄蕊はすっかり伸び切り、黒く変色してきます。虫はさらに多く集まります。

4日目(7月9日)

このあと、4日目はほとんど咲き切った状態で、次々と花弁を散らしていきます。

昼には実の元となる花托のみが残され、次の花に順番を譲ります。

このように、同じ蓮の花でも開花何日目かで違いがありますので、蓮の花をご覧になる場合は、開花してからどれくらい経過したかを推測してみると楽しめると思います。

2024年6月28日

大賀蓮は明日には開花

日本列島を東西に活発な活動をしている梅雨前線がかかっている影響で、各地で激しい雨が降り、大雨による土砂災害や洪水害の危険が高い地域もあるようです。

横浜でも昼過ぎから今年一番の強い雨になりました。

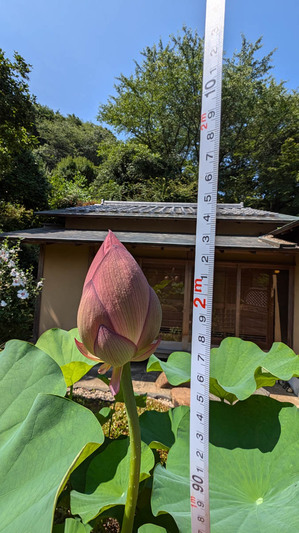

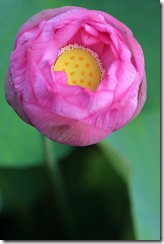

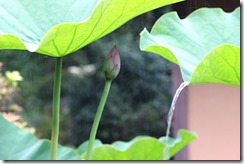

大賀蓮は鐘楼堂前の蓮鉢で一番花のつぼみがこんなに大きくなりました。

明日(土曜日)か明後日(日曜日)には開花しそうです。

花の高さは地上高さ170cmを超え、見上げる高さに伸びています。

鐘楼堂前の鉢も、茶室前の鉢も、蕾がいくつか伸びていますので、7月中旬にかけて次々と咲いていくのではないでしょうか。

1つの花は3~4日咲き続けます。

2024年5月 5日

立夏-こどもの日

連休も後半を迎え、今日は5月5日 こどもの日です。

昨日から晴天に恵まれ、雲一つない青空が広がりました。

境内では牡丹や蜜柑の花が見頃を迎えています。

こどもの日は、国民の祝日に関する法律により昭和23年に制定されました。

さらに、二十四節気の立夏にもあたり、暦の上では夏の始まりとなります。

全国的に気温が高くなり、夏の始まりというよりは、夏真っ盛りといった感じです。

ベランダの鉄パイプの中ではシジュウカラの雛がこんなに大きく育っています。

親鳥が交代で餌を運んだり、巣の中の糞を運び出したり大忙しです。

お腹の黒い帯が太いのが父親、黒い帯が細いのが母親です。

2024年4月 8日

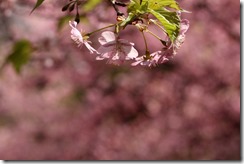

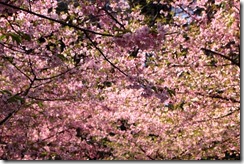

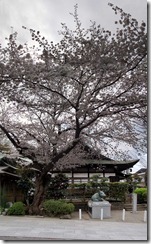

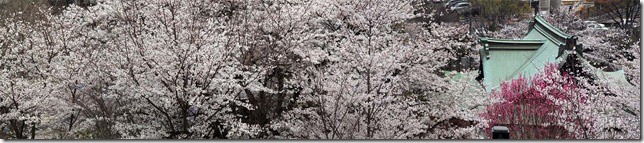

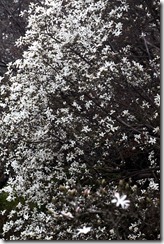

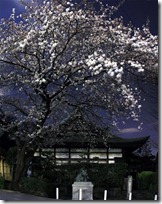

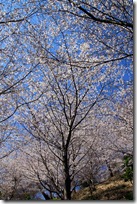

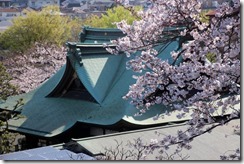

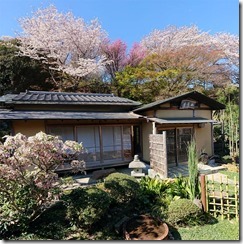

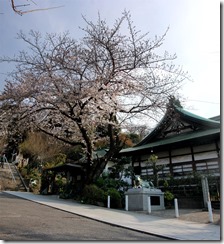

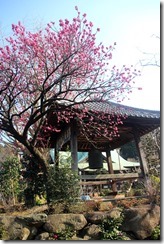

桜満開!!!! 釈尊降誕の日

今日、4月8日は釈尊降誕の日。お釈迦さまの誕生とされる日です。

2500年ほど前、ブッダガヤの地に釈迦(ゴータマ・シッダッタ)が誕生された、仏教にとっては大切な日でもあります。

釈尊降誕会は、佛生会(ぶっしょうえ)、浴佛会(よくぶつえ)、龍華会(りゅうげえ)、花会式(はなえしき)、花祭り(はなまつり)など、様々な呼び名があります。

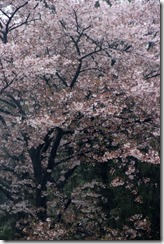

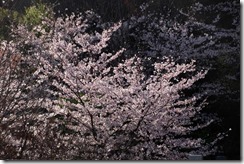

お釈迦さま誕生の時に、大自然が祝福し、龍が天から飛来して、甘露の香湯をそそいだという故事がありますが、今年は、桜満開の時期と重なり、境内は華やかに彩られています。

貞昌院では、昨日のブログ記事での報告の通り直近の日曜日(4月7日)に花まつり法要を行い、以降、本堂の前に花御堂をお飾りしています。

お参りの際は、是非、誕生仏の像に、柄杓で甘茶をかけてください。

2024年3月30日

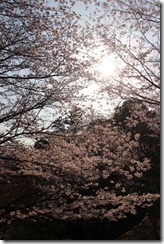

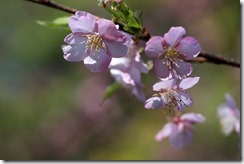

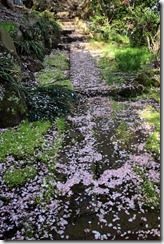

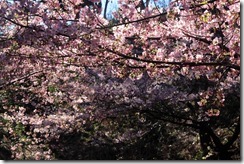

サクラサク

昨日の荒天から一転、暖かく穏やかな週末になりました。

境内のソメイヨシノの蕾は大きく膨らんでいます。

陽当たりの良い枝では、ついに咲き始めました。

東京では昨日(3月29日)に靖国神社の開花を確認し、開花宣言が出されています。

桜開花ラッシュ、ようやく到来 東京など各地、寒い日続き遅い春 気象庁は29日、東京都心部や京都市、高松市で桜(ソメイヨシノ)が開花したと発表した。今年は2月後半から寒い日が続き、各地で平年より遅い春の訪れとなった。民間気象会社ウェザーニューズ(千葉市)は、西日本と東日本で来週にかけて開花ラッシュとなり、4月上旬には北陸や東北、下旬には北海道に桜前線が北上すると予想している。東京管区気象台の職員が午後2時ごろ、東京都千代田区の靖国神社にある標本木に、基準を上回る11輪が咲いたのを確認し開花を宣言した。気象台によると、観測史上最も早かった昨年より15日、平年より5日遅い。京都市は平年より3日、昨年より12日遅い。

貞昌院では、今日(3月30日)が開花日になりました。

この週末は5月並みの気温になるということなので、一気に咲き進んでいくことでしょう。

見頃はあと数日後から次の週末にかけての期間と思われます。

2023年11月12日

寒くなると緑が濃くなる植物

今朝の境内は、昨晩から降り続いた冷たい雨の影響もあり、一気に気温が下がりました。

肌寒い一日になっています。

ケヤキや柿など落葉樹はだいぶ葉を落としています。

これから冬を迎える季節に、境内でひときわ鮮やかな新緑を見せている植物があります。

彼岸花は、秋彼岸の時期、花の咲いている時期には葉は見られません。

しかし、花期が終わり、秋から冬にかけて葉が地面から伸びてきてきます。

これから冬の間中、陽の光を養分に変えて球根に蓄積し、来年へ備えているのです。

来春、本格的な春を迎え、他の植物が芽吹き始める時期になると、彼岸花は逆に葉を枯らしてしまいます。

そして、また秋彼岸を迎えると花芽が地面から伸びてきます。

不思議な植物です。

地元の小学校では連合町内会の運動会が開催されました。

2023年9月20日

今日から秋彼岸

秋彼岸を迎えました。

今年の彼岸は9月20日から26日、23日がお中日(秋分の日)です。

入りのとなる今日は、平日にも関わらずお墓参りの方々がたくさんいらっしゃいました。

彼岸の入りに合わせて墓地の清掃を行いましたので、気持ちのよいお墓参りができることと存じます。

今年の秋は、残暑が残り、まだまだ気温の高い日が続きそうです。

境内の各所で彼岸花が咲き始めました。

貞昌院では白花の彼岸花が多いのですが、赤花も咲いています。

また、秋の七草のひとつ、萩や尾花(すすき)も見ごろを迎えています。

どうぞ、秋の景色を楽しみながらお墓参りされることをお勧めします。

2023年8月25日

厳しい残暑が続く

記録的な暑さとなった8月ですが、台風7号によるまとまった雨で一段落。

しかし、その後、再び厳しい暑さが続いています。

連日のように熱中症アラートが発出されています。

まとまった雨と強い日差しのため、境内の芝生は緑の色が一段と濃く、精力的に生育しています。

まもなく9月を迎えるというのに、7月に盛りを迎え、一度花期を終えたノウゼンカズラが再び多くの花を咲かせました。

ベランダの葡萄はこんなにも実をつけました。

日射が好きな植物たちにとっては、生育に適した夏だったようです。

その分、これまでの当り前であった季節感が失われている感があります。

2023年8月16日

暫く残暑が続く見込み

八月盆が明けました。

本州を横断した台風7号の影響で、日本各地では交通機関の計画運休や水害など、大きな影響が出た地域も多かったようです。

貞昌院では時折強い雨が降ったものの、台風の影響はそれほど大きくありませんでした。

しかし、台風通過後は、またしばらく気温が高く残暑厳しき日が続きそうです。

高温に関する全般気象情報 第1号東日本と西日本では8月23日頃にかけて、気温の高い状態が続くため、熱中症など健康管理に注意してください。

東日本と西日本では8月23日頃にかけて、高気圧に覆われて晴れる日や暖かい空気の流れ込む日が多いため、最高気温が35度以上の猛暑日になる所があるでしょう。

気温の高い日が続くため、熱中症など健康管理に注意してください。

[補足事項等]地元気象台の発表する高温に関する地方気象情報等に留意してください。(2023年08月16日15時00分 気象庁発表)

気象庁は「高温に関する全般気象情報」を発表しています。

今後1週間は(水)頃にかけて、気温の高い状態が続くため、熱中症対策などの健康管理を十分に留意する必要があります。

2023年7月 8日

グリーンカーテンとベランダ果樹園

7月に入り、気温の高い日が続いています。

関東近県でも各地で最高気温が30度以上の真夏日になり、今後もしばらくは暑さが続きそうでです。

引き続き熱中症対策が必要になります。

暑さを少しでも和らげるため、境内では芝生などのグラウンドカバーや、日射を除けるグリーンカーテンを活用しています。

ベランダでは、果樹類を育てています。

今年は特に日照時間が多いため、果実の生育がとても良いです。

-------------------------

境内の裏山には、ツリフネソウが群生しています。

特に今年は、生育の範囲が例年以上に広がっています。

蝉の羽化も始まりました。

今日の大賀蓮。

毎日のように開花が続いています。

2023年3月20日

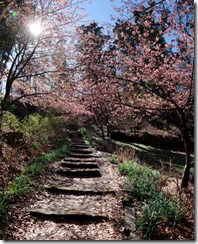

桜2分咲き、大賀蓮立葉

彼岸に入ってから暖かい日が続いています。

今日も穏やかな天気になり気温がぐんぐん上がっています。

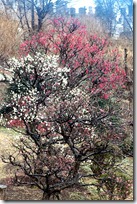

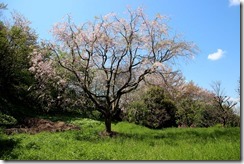

境内のソメイヨシノは、陽当たりの良い枝はこんなに咲き進みました。

とはいえ、山全体を見渡すと、ソメイヨシノは1~2分咲きといった感じです。

それでも例年よりも10日ほど早い進み具合です。

次の土日にはほぼ満開に近い状態になるのではないでしょうか。

山門前では、早くもチューリップやツルコザクラ、枝垂れ花桃が咲き始めました。

大賀蓮の蓮鉢でも、芽が伸び始めています。

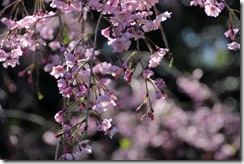

枝垂れ桜も数輪開いています。

枝垂桜はいつもは4月上旬に咲き始めるので、かなり早いですね。

2023年3月18日

今日から春彼岸

今日、3月18日から春彼岸です。

21日が秋分の日で、前後3日を含め7日間がお彼岸の期間となります。

今日は朝から雨模様となり、昨日のうちにお墓参りされている方も多かったようです。

この時期に合わせて墓地の清掃を行いました。

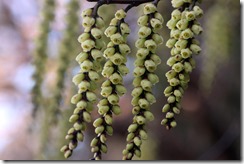

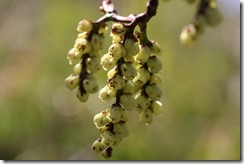

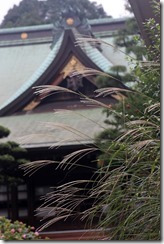

境内では、鐘楼堂前の三椏が鮮やかな花を咲かせています。

桜の開花宣言も出され、3月下旬にはソメイヨシノも満開位なることでしょう。

お墓参りと併せて、是非お楽しみください。

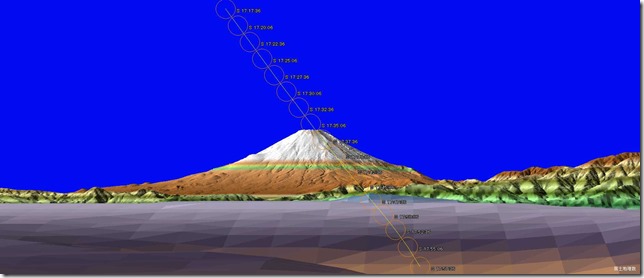

当ブログで何回か御紹介しておりますが、貞昌院から「富士山」がほぼ真西に位置するため、この時期にダイヤモンド富士を見ることができます。

今年も計算上は彼岸の入りの日(つまり、今日)ダイヤモンド富士となるはずです。(ただし今年は天気が悪そう)

カシミール3Dによるシミュレーション画像を添付します。

2020年に撮影した「貞昌院から望むダイヤモンド富士」はこちら

2023年3月15日

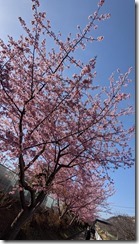

サクラ早くも開花宣言

令和5年の桜の開花宣言は、暖かい日が続いたため3月14日に早くも東京で開花宣言が出されました。

3月14日に開花宣言となったのは、2020年、2021年と同じく観測史上最速の宣言日となっています。

横浜市南部に位置する貞昌院でも、陽当たりの良い場所にある桜(ソメイヨシノ)の枝では既に5輪以上開花しています。

これからも暖かい日が続きそうなので、満開になるのもだいぶ早そうです。

お彼岸の頃には、もう花見のピークを迎えるのではないでしょうか。

東京の桜 3月の極端な高温で開花が早まる昨日3月14日(火)、東京で桜の開花が発表されました。2020年、2021年に並ぶ過去最も早い開花です。この記録的な早咲きは3月に入ってからの高温続きが大きく影響しているとみられます。

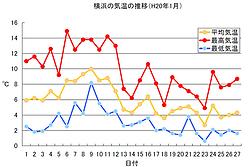

今年の東京の気温の平年差を見ると、2月は平年よりも高い日と低い日を繰り返し、1か月のトータルで見ると、平年を1℃ほど上回りました。

3月に入ってからは連日、平年よりも大幅に高く、3月上旬の平均気温は統計開始以来最も高い、12.4℃となっています。1953年以降の東京の開花と気温のデータを分析したところ、3月に入ってからの気温が高い年は、平年より大幅に早く開花しています。今年を含む開花が早かった上位5回は、全て3月上旬の平均気温が10℃を上回っていました。

今年は2020年や2021年に比べると2月の平均気温は低かったものの、3月上旬の記録的高温で一気に開花したとみられます。

2月の気温が低かった2013年も、3月上旬の気温が平年より4℃以上高い11.6℃となり、早咲きとなりました。

3月上旬の平均気温が10℃以上となったのは1997年が初めてで、その後は今年まで8回を観測しています。3月上旬の気温が高い傾向になっているのに合わせ、桜の開花も早まっている状況です。

その他のところでも早めの開花・満開へ

今年はこの先も暖かい日が多くなる予想のため、桜開花の便りが次々と届きそうです。平年と比べると全国的に桜の開花・満開は早く、昨年と比べても関東や東北などで早くなるところがあります。

(ウエザーニュース 2023/3/15配信)

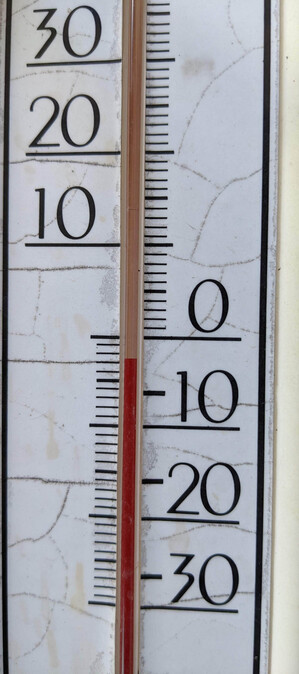

2023年1月25日

シモバシラの霜柱

最強寒波が到来し、境内の外気温は氷点下を記録しました。

一夜明けて、境内裏庭で育てている植物「シモバシラ」が霜の細い氷柱の衣をまとっています。

シモバシラは、シソ科の多年草植物ですが、冬になると茎が茶色になり、一見枯れたようになります。

けれども、根がしっかりと活きていて水分をどんどん吸い上げています。

茎の部分は枯れているので、吸い上げられた水は、枯れてしまっている茎の導管を通っていき、導管の裂け目から横に出てきます。

近づいてみると、そのことがよくわかります。

シモバシラの「霜柱」が出来る条件は次の通りと言われています

(1)地下や茎の中では0度以上の温度

(2)気温は氷点下

(3)晴天である

(4)無風

この現象は一年に何度も見られない珍しい現象です。

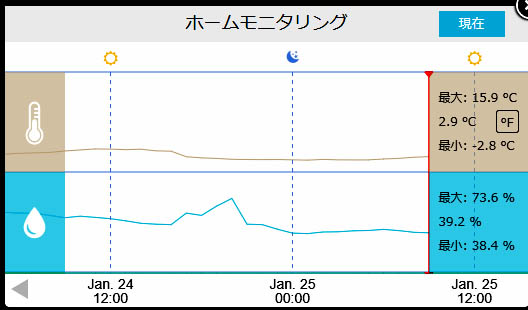

最強寒波到来の朝、貞昌院境内での外気温の記録を見ると、最低気温はマイナス2.8度でした。

2023年1月17日

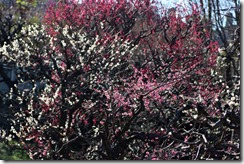

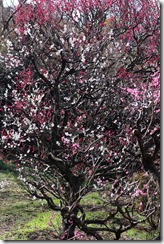

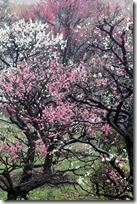

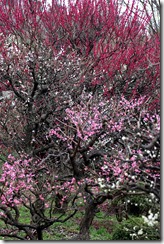

蝋梅が見ごろ、梅花も綻ぶ

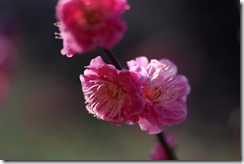

境内の蝋梅が満開になりました。

甘い香りが周囲に漂っています。

梅の花も数輪ではありますが綻び始めました。

梅花 新たにひらく 旧年の枝

これは、曹洞宗の開祖道元禅師の説法のことばで、『永平広録』巻三「上堂」に記されています。

寒風の中、老梅木に開く梅花を「仏様の姿」にたとえて、力強く解かれています。

時間は矢のごとく過ぎていきます。自然の遷り変りも同様です。

その中で、老梅樹は春夏秋冬を何度も経て、厳寒の中、花を一輪咲かせ、暖かい春を呼びます。

梅花がニ輪、三輪、四輪、五輪...と綻び、周囲に芳香を広げながら春の訪れを賀しているようです。

寒風に晒されながら精一杯に咲く姿に、古慕の念と共に精進を重ねつつ、梅花を愛でたいものです。

2022年7月31日

百日紅-猛暑が続く

連日猛暑が続いています。

今日も日本列島の広い地域で気温が高い日となっています。

日中は関東北部で40℃近くまで上がる所もあり、最高気温は前橋38℃、山形・福井・京都37℃、仙台・東京・名古屋・大阪35℃と予想されています。

昨日以上に危険な暑さとなることが予想されますので、熱中症に厳重に警戒をして、涼しい場所で過ごすよう心掛けることが必要です。

この暑さの中、百日紅は元気に花を咲かせています。

日射しが大好きなのでしょう。

大賀蓮は花期を終え、葉が少しづつ黄色に変色していっています。

土の中では次世代の蓮根が育っている時期なので、水の吸い上げは盛んで、一日に2度鉢に20リットルほど補水をしています。

2022年6月17日

半夏生とアバカンサス

この植物は、半夏生の頃(今年の半夏生は7月2日)葉が白く変わり、時候を知らせてくれます。

この時期のみ白くなり、半夏生が過ぎると緑色に戻っていきます。

梅雨に入り、雨の日が続くようになりました。

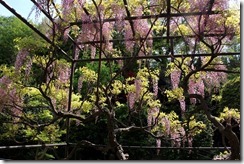

アバカンサスもまもなく見頃を迎えます。

アバカンサスは、咲き方が特徴的で、蕾の中に小さな花がいくつも内包されていて次第に開いていきます。

現在は↑写真の4枚目の状態ですが、あと数日すると満開となります。

とても目立つ花です。

この時期の花と言えば、花菖蒲や紫陽花もあります。

紫系統の花が目立ちますね。

2021年10月26日

十月桜が満開に

今月初旬に咲きはじめを報告した十月桜が満開になりました。

貞昌院薬師墓地(上永谷駅側の墓地)の斜面に生えている桜なので、駅前の通りからも良く見えます。

この桜は春と秋の二回、開花が楽しめます。

秋の花の数は春ほど多くはありませんが、周囲に花を咲かせる木々が少ないためにとてもよく目立ちます。

お墓参りの際には是非ご覧ください。

2021年7月22日

大賀蓮は4日間花開く

貞昌院で育てている大賀蓮は、7月中旬から下旬くらいが見ごろになります。

今年の大賀蓮も終盤。

最後の花のつぼみが26日くらいに開くと思われます。

さて、大賀蓮は開花してから4日間花開きます。

その様子を、1日目から4日目までタイムラプスで撮影してみました。

■1日目 つぼみは暁天のころから日の出しばらくの間だけ開き、午前中には閉じてしまいます。

■2日目 暁天から開き、花托が見えるくらいまで開きます。昼前後には再び閉じてしまいます。

■3日目 暁天から開き、花が最大限まで開きます。一番の見頃です。

■4日目 花弁が散り始めます。一度散り始めると一気に散らし花托が残ります。

このようなサイクルで、1つのつぼみが4日間、次から次へと咲いていきます。

よく、開花の時に「ポン」という音がするかという質問がありますが、花開く際に花弁の先端が一気に解けて勢いよく花開く瞬間があります。

耳を澄ますと、この瞬間に音が聞こえる場合が希にあります。

2021年7月12日

明日から七月盆・大賀蓮2メートル

今日から七月盆(7月13-15日)を迎えます。

七月盆直前の土日には多くの方がお墓参りをされていました。

お盆についてはこちらもご参照ください→ お盆の迎え方、精霊棚の飾り方

お盆の棚経廻りをさせていただく、特に新盆をお迎えの檀家さんは予定時刻の通知をさせていただいております。

よろしくお願いいたします。

墓地参拝モノレール「まいれ~る」車両の屋根にソーラーパネルを載せました。

発電した電気は車両内に設置した小型扇風機の電力になります。

梅雨明けから暑い日が続くと思いますが、モノレール内が少しでも涼しくなるよう、夏の間動かします。

貞昌院裏庭の茶室前の大賀蓮は、5番花のつぼみが伸びています。

地上高2メートルに達しました。

お盆の間に花開くことでしょう。

2021年6月 7日

大賀蓮一番花のつぼみ

6月に入り、日照時間も長くなり気温も上がってきました。

今年は例年に比べて、花の開花時期が早い傾向にありますが、茶室前で育てている大賀蓮の一番花のつぼみがだいぶ伸びてきました。

すでに60センチを超える高さにまで成長しています。

つぼみはまだまだ小さいので、開花はもう少し先です。

なお、大賀蓮の様子は、リアルタイムでライブカメラから観ることができます。

https://teishoin.net/live.html

こちらの茶室前カメラをご覧ください。

2021年5月 1日

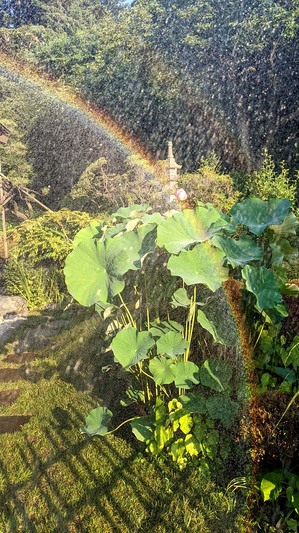

5月の雷と二日連続の虹

大型連休を迎えました。

今日の天気は強風が吹き、雷鳴轟く荒れた天気になりました。

雷雨が通過した後には、虹が現れました。

境内のシャクヤクが見ごろを迎えています。

例年5月半ば頃が見ごろなのですが、早めですね。

そして、昨年、モノレール基礎部分の法面保護のためにグラウンドカバーとして撒いたクリムソンクローバー・ディクシーの花も見ごろになっています。

かなり背が高い位置に鮮やかな花を咲かせています。

翌5月2日、風が強いものの、夕方まで五月晴れの良い天気でしたが、一転俄かに掻き曇り、夕立になりました。

境内から見上げる二重の虹。

二日連続の虹、昨日よりも色濃くハッキリと見えました。

2021年3月29日

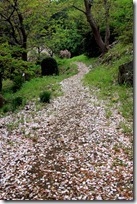

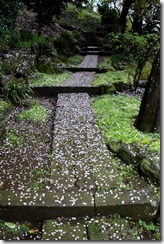

サクラ散りはじめ

2021年2月21日

大賀蓮植替え作業2021

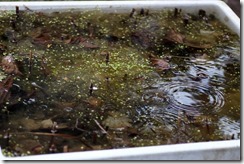

貞昌院で育てている大賀蓮(古代蓮)の鉢は、冬から初春にかけてはこのような様子になっています。

数日前には氷が張っていた水面も、今日は暖かい一日となりすっかり解けています。

しかし、土の中では蓮根が成長して次の世代への準備を進めています。

昨年の植替えから1年経過していますので、土が固まってしまっています。

また、蓮根が土の中で絡まるように成長していますので、植替えが必要になるのです。

これを行わないと良い花を咲かせてくれません。

冒頭の状態から土を掘り起こして、泥を落としながら少しづつ引き上げていきます。

古い根と、新しい根を分け、古い根は取り除きます。

新しい根には、もう新芽が伸び始めています。

芽を折らないよう、静かに静かに引き揚げます。

こんなにたくさんの蓮根が収穫できました。

蓮根は長く連なっていますので、3節程度に切り分けていき、新し土と肥料を加えて植替えていきます。

今年もも美しい花を咲かせることを期待します。

2021年1月10日

シモバシラの霜柱

ここ数日、最低気温が氷点下になる日が続いています。

境内裏庭で育てている植物「シモバシラ」が霜の細い氷柱の衣をまといました。

シモバシラは、シソ科の多年草植物ですが、冬になると茎が茶色になり、一見枯れたようになります。

けれども、根がしっかりと活きていて水分をどんどん吸い上げています。

茎の部分は枯れているので、吸い上げられた水は、枯れてしまっている茎の導管を通っていき、導管の裂け目から横に出てきます。

近づいてみると、そのことがよくわかります。

シモバシラの「花」が咲く条件は次の通りと言われています

(1)地下や茎の中では0度以上の温度

(2)気温は氷点下

(3)晴天である

(4)無風

この現象は一年に何度も見られない珍しい現象です。

2020年9月23日

カラスウリが大繁殖

境内裏山に自生する烏瓜(カラスウリ)が、今年は生育条件がよかったためか大繁殖しています。

カラスウリは9月ごろに花を咲かせ、実を結びます。

縞模様がある特徴がある実ですね。

実は次第に大きくなります。

実がまだ若く、緑色の時には薄緑色の縦縞模様がついていますが、熟すに連れて模様が薄くなり、全体的にこのように鮮やかな朱色になります。

このカラスウリの花は、黄色い雄蕊と真っ赤な雌蕊が特徴的な花です。

昨年撮影したカラスウリの花はこちらです。

カラスウリが次々と開花

2020年5月13日

金稜辺と芍薬

2020年3月27日

さくらの日-桜始開

3月27日は、さくらの日(桜の日)とされています。

これは、1992(平成4)年に日本さくらの会が制定した日で、3×9(サクラの語呂合わせ)=27 および、七十二候のひとつ「桜始開(さくらはじめてひらく)=3月25-29日頃」が重なる時期であることが理由だそうです。

ちょうど、貞昌院・永谷天満宮の境内のソメイヨシノが8分咲き~ほぼ満開になりました。

ソメイヨシノの見ごろは今週末と思われますが、時期は不急な外出を自粛する必要があるため、多くの方にお花見を楽しんでいただくことができないのが残念です。

そこで、桜の日の今日(2020年3月27日)の境内をぐるりと廻って動画を撮影してまいりました。

ネットでのお花見を是非お楽しみください。

新型コロナウイルスが一日も早く終息することを、こころより祈念いたします。

2020年3月19日

サクラサク

2019年11月 8日

サフランの花とカラスウリの実

1か月前のブログ記事でご紹介したカラスウリの花→ カラスウリが次々と開花

そのカラスウリの実が大きくなり、だんだんと真っ赤に色づいてきました。

実がまだ若く、緑色の時には黄色い縦縞の模様がついていますが、熟すに連れて模様が薄くなり、全体的にこのように朱色の実となります。

茶室裏では、サフランの花が咲いています。

サフランの赤い雌蕊は、パエリアの色付けに使われるなど、さまざまな用途に利用されています。

黄色い雄蕊と真っ赤な雌蕊が特徴的な花です。

2019年9月 6日

カラスウリが次々と開花

境内のカラスウリ(烏瓜)が今年は例年以上にたくさん咲いています。

8月中旬から9月にかけての今の時期がまさに花の最盛期であり、日没前から少しづつ開き、レース状に広がった独特の姿を見せます。

この姿は、受粉の媒介の役割を果たす夜行性のスズメガを呼び寄せるためと考えられています。

日没前:これから正に開こうとする花

-------------------------------------

開花の始まりから満開まで、1時間ほどで、見る見るうちに満開になります。不思議な花ですね。

その様子を時間等倍で撮影しました。

2019年8月17日

台風一過、全国各地で猛暑

各地で猛暑 埼玉で38度の予想 「命の危険」気象庁、注意を呼びかけ

太平洋高気圧の勢力が強まっている影響で、17日は中国・四国から関東にかけて35度を超える猛暑となりそうだ。特に関東では、16日に比べて5度前後気温が上がるとみられ、熱中症への注意が必要だ。【熱中症、対処のポイントは?】

最高気温は埼玉で38度のほか、茨城、群馬、山梨で37度、東京、栃木、京都で36度と予想されている。気象庁によると、関東の一部ではこの夏一番の暑さとなる見込み。山から吹き下りる西寄りの風の影響という。

気象庁は「命の危険も高まるので水分や塩分の補給をこまめにし、外出時はもちろん室内でも十分注意してほしい」としている。

(Yahoo!ニュース 2019/8/17 11:15配信)

台風10号が通過してから、太平洋高気圧が強く日本を覆い、全国的に日差しが強く気温が高くなっています。

関東地方では、気温が体温よりも高くなる地点も多く、外出して日差しを浴びるときはもちろん、室内においても熱中症に十分な警戒が必要です。

それでも、夕方になると赤とんぼが飛び交うようになり、少しづつではありますが秋の気配も見えはじめています。

2019年8月 6日

94年目の広島原爆の日

6日、広島原爆の日 平和式典に92カ国参列

広島は6日、原爆投下から74年の「原爆の日」を迎える。広島市の平和記念公園で開かれる「原爆死没者慰霊式・平和祈念式」(平和記念式典)には英仏ロの核保有国など92カ国と欧州連合(EU)の代表が参列する見通し。被爆70年に当たった2015年の100カ国に次いで過去2番目に多い。原爆を投下した米国は、駐日臨時代理大使が出席する。

松井一実市長は平和宣言で、17年7月に国連で採択された核兵器禁止条約に触れ、日本政府に対し、条約への署名・批准を求める被爆者の思いをしっかりと受け止めるよう訴える。

(共同通信 2019/8/6)

昭和20年8月6日8時15分。

アメリカ軍により広島に原子爆弾が投下されてから74年目の「広島原爆の日」を迎えます。

あらためて原子爆弾によって犠牲となられた多くの方々に弔意を表します。

年月の経過により、戦争があったことや、各都市に空襲があったこと、広島・長崎に原子爆弾が投下されたことの記憶が風化つつあります。

次世代に受継いでいくために、伝えていくことが大切であると感じます。

境内茶室前の大賀ハス(4番手の花)は、日の出とともにつぼみが開き、陽が差し込むころには花弁が開き切りました。

2019年7月30日

関東甲信地方が梅雨明け

関東甲信地方が梅雨明け 去年より1か月遅い

今日7月29日(月)11時、関東甲信地方が梅雨明けしたとみられると、気象庁から発表がありました。

関東甲信地方の梅雨明けは、記録的に早かった昨年よりちょうど1か月遅く、平年より8日ほど遅い夏の到来です。

(yahoo!ニュース 2019/7/29 11:00配信)

気象庁から関東甲信地方が梅雨明けしたという発表が出されました。

空には青空が広がっていて、境内では蝉の声が響いています。

大賀ハスは、花の時期が過ぎ、実が熟つつあります。

これから、気温が高い日が続きそうなので、熱中症にはより注意が必要でしょう。

2019年7月13日

今日から七月盆・大賀蓮の開花直前

今日から七月盆(7月13-15日)を迎えます。

今年は三連休。

お盆をゆっくりと過ごされる方も多いことでしょう。

お盆についてはこちらもご参照ください→ お盆の迎え方、精霊棚の飾り方

お盆の棚経廻りをさせていただく、特に新盆をお迎えの檀家さんは予定時刻の通知をさせていただいております。

よろしくお願いいたします。

貞昌院裏庭の茶室前の大賀蓮は、明日か明後日に開花します。

4つのつぼみが同じ日に咲くと思います。

背丈は2メートル程になりました。

2019年7月 6日

大賀蓮のつぼみが身の丈ほどに

大賀蓮(古代蓮)のつぼみがぐんぐん伸びています。

葉の成長も著しいため、つぼみが少し見えづらいため、別方向からも撮影してみました。

つぼみは一番高い葉の高さにまで達し、追い抜く勢いです。

つぼみの高さは、4つとも 170センチに届くところまで成長しました。

つぼみはまだ小さいので、もう少し成長が続くことでしょう。

6日前(7月1日)の様子はこちら → 大賀蓮のつぼみ4つ同時に成長中

1日当たり平均10センチ程度づつ伸びています。

2019年6月22日

夏至と半夏生

夏至になりました。

一年のうち、昼の長さが一番長くなり、また、この時期は梅雨の真っただ中ということもあり、草木の成長が著しい時節でもあります。

夏至を迎えると、境内の半夏生(はんげしょう)の葉が白くなってきます。

そして、先端には白い穂状の花が咲きます。

半夏生は、季節を表す雑節の一つの名称にもあり、夏至から11日目(7月2日頃)とされます。

この雑節・半夏生の時期に上部の葉が白くなることから、この植物が半夏生と呼ばれるようになりました。

まだまだ雨模様の日が続くようですが、梅雨が明けると本格的な夏を迎えます。

2019年3月21日

ソメイヨシノが開花

東京・靖国神社で桜開花 平年よりも5日早く

今日3月21日(木)、気象庁は東京・靖国神社にある桜(ソメイヨシノ)が開花したと発表しました。平年より5日早く、去年より4日遅い開花です。東京の桜は7年連続で平年(3月26日)よりも早く咲きました。

気象庁では、標本木と呼ばれる観測対象の木を定めていて、5〜6輪以上の花が咲いた状態を開花発表の目安としています。

東京では先週から最高気温が15℃を超える日が増えて、19.2℃まで上がった19日(火)夕方に2輪、21.5℃を観測した昨日20日(水)の午後には4輪が開花していました。昨夜から今朝にかけて気温の高い状態が続いたため、開きかけていたつぼみもしっかりと咲いて、開花の発表となりました。

(2019/03/21 ウェザーニュース)

昨日の福岡に続き、東京でも桜の開花宣言が発表されました。

貞昌院境内のソメイヨシノも暖かい日差しに誘われて10輪以上開花しています。

今年(平成31年)は春分の日の3月21日を貞昌院の開花の日とします。

来週がソメイヨシノの見頃となるでしょう。

2018年12月 1日

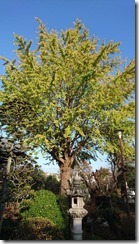

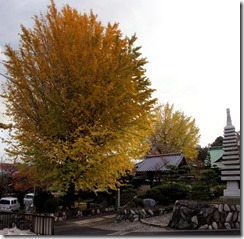

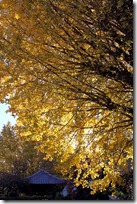

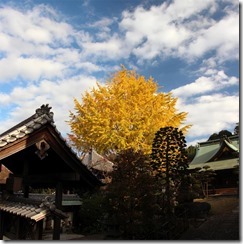

イチョウの黄葉がみごろ

12月に入り、今年も残すところあと1か月。

今日は秋らしい晴天の天気に恵まれました。

境内のイチョウ(市の名木指定)は、すっかり黄色く色づいており、見ごろを迎えています。

昨年11月末の様子はこちら → イチョウ見ごろ~散り始め »

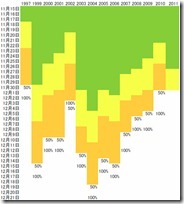

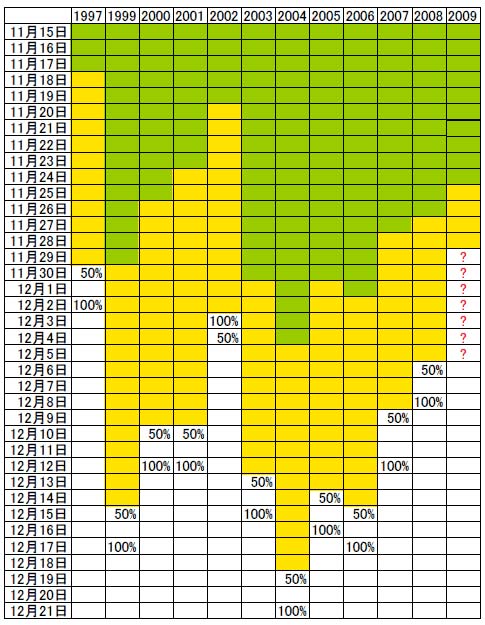

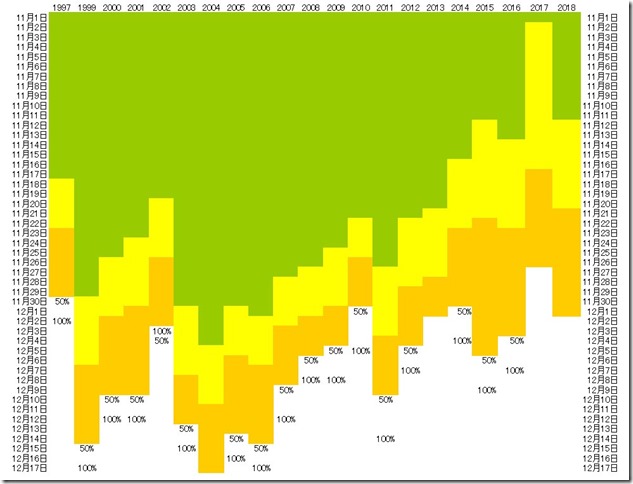

毎年黄葉の推移を記録していますので、その記録を今年分までまとめておきました。

ただし、今年は台風24号による塩害の影響で全面きれいに黄葉にはならず、北側の枝は葉が枯れてしまって茶色くなってしまっています。

このような感じです。

2018年8月 9日

73年目の長崎原爆忌

長崎に原爆が投下されてから73年を迎えた9日、長崎市の平和公園で平和祈念式典が行われた。田上(たうえ)富久市長は平和宣言で、核兵器による軍事力強化の流れに強い懸念を示したうえで、1年前に国連で採択された核兵器禁止条約に賛同するよう日本政府に求めた。

「核軍縮の約束、果たしてください」長崎平和宣言全文

式典には安倍晋三首相や国連のグテーレス事務総長のほか、核保有国8カ国を含む71カ国の駐日大使らが参列。原爆が投下された午前11時2分から1分間、犠牲者を悼んで黙禱(もくとう)した。

昨年は国連で核禁条約が採択され、核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)がノーベル平和賞を受賞した。田上市長は「地球上の多くの人々が、核兵器のない世界の実現を求め続けている証(あかし)」とした。

一方で世界に1万4千発超の核弾頭が存在し、核兵器は必要だと平然と主張する動きが再び強まっていると指摘。「被爆地は強い懸念を持っている」と批判した。核保有国と核の傘に依存する国に対し、人類が二度と被爆者を生む過ちを犯さないよう、核兵器に頼らない安全保障政策への転換を強く求めた。

日本政府に対しては、国内300超の地方議会が核禁条約への署名・批准を求めていることに触れ、「唯一の戦争被爆国として条約に賛同し、世界を非核化に導く道義的責任を果たすことを求める」と述べた。

安倍首相は、唯一の戦争被爆国として「核兵器のない世界」の実現に向けて粘り強く努力を重ねていくが、核禁条約には参加しないとする立場。6日の広島での平和記念式典に続いて、核禁条約には触れなかった。

今年の式典で奉安された原爆死没者名簿には、この1年間に死亡が確認された3511人の名前が新たに記された。これまで奉安されたのは17万9226人になった。

(朝日新聞2018/8/9配信)

アメリカ軍により長崎に原爆が投下されて、73年目の原爆忌を迎えました。

改めて、犠牲になった多くの方々に弔意を表します。

台風13号が関東地方をかすめ、今日は台風一過の晴天になりました。

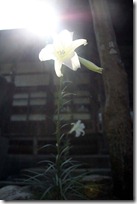

境内では百合の花が見ごろを迎えています。

2018年7月21日

ミスト扇風機

7月26日(木)は、貞昌院大施餓鬼法要(おせがき)が行われます。

大施餓鬼会についてはご案内のとおり⇒7/26大施餓鬼会(おせがき)のご案内 でありますが、ここ連日の暑さがしばらく続きそうですので、暑さ対策としてミスト扇風機を追加しました。

これまでは、ノズル式のミスト装置を設置していたのですが、この扇風機を追加することで、すこしでも暑さが和らぐことを期待したいところです。

本堂内には、空調も入っておりますので、参列の皆様方にはなるべく堂内にお入りいただきますようお願いいたします。

また、水分と塩分補給の出来る飲み物をお配りしておりますので、適宜給水しながら参列ください。

大賀蓮は、第一弾最後の花が4日目を迎えました。

これで、一段落になるかもしれません。

2018年7月17日

大賀蓮、背丈ほどの高さに

境内の大賀蓮が次々と咲いています。

花数はそんなに多くはないですが、今月中は途切れることなく咲いてくれそうです。

↑こちらは鐘楼堂前、道元禅師尊像の大賀蓮です。

そして、裏庭の茶室前の大賀蓮。

開花まで2日程と思われる蕾の高さを測ると、すでに160㎝を超えています。

蓮を育てていると、大きく育つための必須要素がなんとなく見えてきました。

日照時間がたっぷりあること、窒素、カリなどの肥料が適切なりょうであること、水を常に絶やさないこと。

その他、土の良し悪しも大きな要因だと感じます。

今年は、一つの条件を変えただけで、他の要素を同じにした鉢を試験的に設置しています。

その鉢は、このように、蓮の生育が芳しくありません。

秋になり、その要因が明白になった時点で、その結果をまとめてみたいと考えています。

2018年7月 7日

広い範囲で記録的な大雨

西~東日本でさらなる大雨 最大級の警戒を

7日午前5時の土砂災害の危険度。8府県に大雨特別警報が発表されている。

7日午前5時現在、福岡県、佐賀県、長崎県、広島県、岡山県、鳥取県、兵庫県及び京都府に大雨特別警報が発表されていて、今後もさらに雨量が増える見込みだ。西日本を中心に記録的な大雨となり、重大な災害がすでに発生していてもおかしくない状況となっているが、引き続き、土砂災害、河川の増水や氾濫、低い土地の浸水に最大級の警戒が必要となる。西~東日本に停滞している前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、大気の状態が非常に不安定となり、前線活動が活発な状況が続いている。このため、西~東日本では広い範囲で記録的な大雨となっている。前線は7日(土)からあす8日(日)にかけて東日本から北日本に北上し、前線上の低気圧はあすにかけて北陸地方沿岸から北日本を北東に進む見込みだ。西日本では前線が停滞し、きょうは活動が活発な状況が続くものとみられる。あすは次第に活動が弱まる見込みだ。

西~北日本では、あすにかけて断続的に雷を伴った激しい雨が降り、きょうは西~東日本で局地的に非常に激しい雨や猛烈な雨が降るおそれがある。今後の雨の降り方によっては特別警報を他の地域にも発表する可能性がある見込み。大雨による災害に最大級の警戒が必要となるほか、落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要だ。

(2018/7/7 Yahoo!ニュース 5:33配信)

西日本から東日本にかけての広い範囲で記録的な豪雨となっています。

大雨特別警報が出された地域もあり、今後の雨の動向も心配です。

被害にあわれた地域のみなさまには心よりお見舞い申し上げ、被害が拡大しないことを願います。

気象情報には随時注視していく必要があります。

貞昌院の大賀蓮は次々と花がさいており、見ごろを迎えています。

大型の蓮ですので、目線よりも高い位置に花開きます。

客殿の和室からも蓮の花を楽しむことができます。

和室の襖絵は、大賀蓮をイメージして昨年完成しました。

2018年7月 2日

大賀蓮(古代蓮)一番花が開花

梅雨明けから3日ほど晴天の日が続いています。

そんな中、境内で育てている大賀蓮(古代蓮)の今年最初の花が開きました。

咲き始め、1日目は午前中いっぱいで一度花が閉じてしまいます。

見頃は2日目、3日目です。

次第に花の開く角度が大きくなり、黄色い花托を見ることができるようになります。

花は背丈よりも少し高い位置に咲いていますので、とても見応えがあります。

これから7月末にかけて次々と咲いていくと思いますので、お寺にお越しの際は是非ご覧ください。

隣の永谷天満宮では、一年の半分経過した6月30日に夏越の大祓、茅の輪くぐりの神事が行われました。

まだ今週いっぱいは茅の輪がありますので、併せて、茅の輪くぐりをお勧めします。

今日も日中はかなり気温が高くなりそうですので、熱中症には注意が必要です。

2018年6月30日

早くも梅雨明け‐猛暑続く

気象庁は、6月29日に関東甲信地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。

なんと、平年よりも22日!も早く、昨年よりも7日早い梅雨明けです。

昨日、今日と青空が広がり、真夏のような暑さになりました。

関東地方が7月を待たずに梅雨明けしたことは、観測史上初めてのことだそうです。

また、梅雨の期間(梅雨入りした6月6日から梅雨明け前日の6月28日まで)の日数も、観測史上最短となっています。

大賀蓮のつぼみはだいぶ膨らんできました。

あと2・3日くらいで花咲くことでしょう。

これからも、暑い日が続きそうです。

体調を崩さないよう、水分補給、塩分補給をこまめにしたいものです。

2018年4月 2日

新緑と桜の競演

今年の春は、春分の日に雪が降り気温の上下が激しい影響もあったようで、ソメイヨシノ、枝垂桜、八重桜、ハナモモなどの花が一度に咲き乱れる光景が広がっています。

さらに新緑も芽生えだして山の彩はいっそう鮮やかです。

例年よりもソメイヨシノは1週間ほど、枝垂桜やハナモモは10日ほど、八重桜は2週間ほど早く咲き始めているのです。

こんなことは、記憶する限り今までなかったように思います。

永谷天満宮との境界木、ソメイヨシノの古木は散り始めて葉桜に。

今年の春の特徴は、花散らしの雨や強い春風が無かったこと。

そのためにとても長い間、花の時期を楽しむことができました。

新緑の美しい季節へ。

景色はダイナミックに変化し続けています。

2018年3月22日

ソメイヨシノは2分から3分咲きに

昨日の雪から一転、気温がぐんぐん上がり、暖かい一日になりました。

貞昌院と永谷天満宮の境界にある桜(樹齢200年ほど)は一分咲きから二分咲きへ。

墓地の周りのソメイヨシノは陽当たりが良いぶん、開花が進んでいます。

三分咲きほどでしょうか。

ソメイヨシノの満開は来週、3月末くらいになりそうです。

ちなみに、昨年は4月8日が満開でしたので、1週間くらい早めに進行しています。

こちらは八重桜。

まだ蕾の状態ですが、日に日に大きく膨らんでいます。

昨年は4月17日が満開。今年は4月第1週から4月8日あたりでしょう。

その他の桜

緋寒桜は見ごろのおわり。

河津桜は、ほぼ散り終わり。

葉桜になっています。

今年は昨年よりもかなり桜の見頃の時期が早くなることは間違いありません。

2018年3月18日

桜開花-今日から春彼岸

東京では昨日(3月17日)開花宣言が出されました。

横浜では、開花宣言はまだ出されていません。

貞昌院では、毎年観察しているソメイヨシノの標準木を見ると、春彼岸の入りの今日になって数厘が開きました。

よって、貞昌院では、2018年、3月18日に開花と認定します。

開花から10日ぐらい後が見ごろになりますので、3月末あたりでしょうか。

そのほか、今見頃の花々を

三椏、キブシ、レンギョウ、緋寒桜

3月18日から春彼岸の入りとなります。

どうぞ、華やかになりつつある景色を楽しみながらお墓参りされることをお勧めします。

■おしらせとお願い

昨年おしらせしたとおり、貞昌院境内墓地の、墓参用水道について増設工事を行いました。

山の上の墓地は、見晴らしがよい反面階段を登った先に墓地区画があります。

坂を登った途中に駐車場を設けており、その駐車場の一角に水屋と水道があります。

このたび、階段を一つ上がった箇所に水道の蛇口を新設しております。

お墓参りの際、手桶に水を入れて階段を登る段数が軽減されると思います。

一つお願いがございます。

「〇〇家」と書かれている手桶は、今後はこれ以上増やさないようお願いします。

「〇〇家」と書かれた手桶が手桶棚を占領してしまうと、それ以外の方が使うことができず不便です。

よって、「貞昌院」の手桶を段階的に増やしてご用意いたしますので、手桶については、お墓参りのどなたでもご利用できるようにご配慮をお願いいたします。

2018年1月12日

シモバシラの霜柱

毎日寒い日が続きますね。

日本列島を覆う寒波によって、日本海側は記録的な降雪になっているという報道が続きます。

毎年、この時期になると裏庭の「シモバシラ」という植物のの茎に霜の柱が、まるで花が咲いたようにできています。

近くで見ると、冬枯れした茎の裂け目から氷の柱が繊細な繊維のように伸びていることが分かります。

このように茎の中にある水分が氷点下の外気に触れて少しづつ押し出されていくことにより形作られていきます。

つまり、水が根から茎に吸い上げられる必要があるため、あまり気温が下がりすぎてはシモバシラはできません。

地面にできる、いわゆる「霜柱」も、「シモバシラ」の草にできる「シモバシラ」も同じ原理でできます。

暖かすぎても、寒すぎてもできない微妙なバランスのもとにできていきます。

自然の生み出す芸術作品ですね。

2017年9月 4日

大賀蓮成長記2017(14)

9月に入り、涼しい日が続くようになりました。

山に響いていた蝉たちの声は、秋の虫の声に替わってきています。

今年もたくさんの花を咲かせてくれた大賀蓮は、立葉が枯れ始めています。

実も大きな実が黒く熟しています。

■2017年の大賀蓮成長記

大賀蓮の植替え作業(2017/3/14)

大賀蓮生育日誌 (2017/5/2)

大賀蓮成長記2017(3)(2017/5/26)

大賀蓮成長記2017(4)ビオトープの小宇宙(2017/6/1)

大賀蓮成長記2017(5)(2017/6/27)

大賀蓮成長記2017(6)(2017/6/29)

大賀蓮成長記2017(7)(2017/7/3)

大賀蓮成長記2017(8)(2017/7/7)

大賀蓮成長記2017(9)-開花!(2017/7/8)

大賀蓮成長記2017(10)-見頃(2017/7/9)

大賀蓮成長記2017(11)(2017/7/11)

鐘楼堂前の大賀蓮が見ごろ(2017/7/19)

大賀蓮が一番の見ごろ(2017/7/20)

大賀蓮成長記2017(12)(2017/7/19)

大賀蓮成長記2017(13)-見頃の終わり(2017/7/31)

柿の木の葉は、このように少しづつ紅葉が進んでいます。

秋の気配が次第に濃厚になってきています。

2017年8月 3日

自然の花のお供え物

鐘楼堂前にある少女像の前に花が咲いています。

この花は、どこからか飛び散ったか運ばれた種が自然に芽生えて花を咲かせたものです。

まるで誰かがお供えしたようにも見えますね。

仏教用語で「自然」は「じねん」と読みます。

意味は、辞書を紐解くと”人為を離れて、法の本性としてそうなること”とあります。

現在一般的に用いられている「しぜん」の方の「自然」は、西洋のNatureが訳されて広まったとされていますが、それに対して仏教語の自然は「本来あるべき姿そのままの状態」を意味します。

私たち人間も、その営みも自然の一部であって、自然とは森羅万象・天地万物のすべてを包む、ずっと広い世界を対象として捉えます。

その自然の営みに、何らかの価値や感情を見いだすことができることが、私たちの楽しみになったりもします。

まるでほとけ様のがさりげなく花をお供えした、というように。

玄関前の蓮鉢の睡蓮が花を開かせました。

大賀蓮は、花の時期は終わりです。

2017年7月20日

大賀蓮が一番の見ごろ

貞昌院境内で育てている大賀蓮が次々と大輪の花を開かせています。

今朝は鐘楼堂前(道元禅師像前)の蓮がこのように5つほどの花を同時に咲かせています。

今週から来週初頭にかけて順番に花を楽しむことができることでしょう。

2017年7月 8日

大賀蓮成長記2017(9)-開花!

2017年7月8日朝

貞昌院茶室前の大賀蓮(古代蓮)が一番花、二番花を咲かせました。

一番目の花見客は、カマキリの子どもでした。

花の上からの景色はどんな感じなのでしょうか。

2つの花が同時に咲き始めています。

いくつかつぼみが膨らんでいますので、今後しばらくは継続的に花を楽しめます。

咲き始めた花の地上高を測ると194cm。

2メートルには届きませんでしたが、それでも見上げるような高さに咲いています。

脚立を使って上から撮影してみました。

こんなに大きな花を約2メートルもの高さに、一本の茎で支えていることに感心します。

なお、大賀蓮の花は、咲き出しの

1日目は半分程度開いて、昼までに閉じてしまいます。

2日目、3日目は日中開いています。

4日目に散りはじめ(風の状況にもよります)

というサイクルで咲いていきます。

ということで、一番花、二番花の一番の見ごろは7月9日、10日となります。

2017年7月 6日

台風一過

台風3号は日本列島を横断して太平洋に抜けていきました。

今朝は湿度は高いものの、青空が広がっています。

大賀蓮のつぼみは青空に向かって真っすぐ伸びています。

この台風に伴って梅雨前線が活発化し、北陸・新潟では記録的な大雨となりました。

また、福岡県と大分県では、これまでに経験したことのないような大雨となり、大雨特別警報が発表されています。

既に大きな被害が出た地域もあり、土砂災害や河川の氾濫などに引続き厳重な警戒が必要となっています。

被災された地域の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

茶室前の大賀蓮のつぼみは195cmを越えたところで、ほぼ成長が落ち着きました。

つぼみは、もう少し大きく成長すると思いますので、開花はこの土曜日か日曜日あたりでしょうか。

2017年6月 1日

大賀蓮成長記2017(4)ビオトープの小宇宙

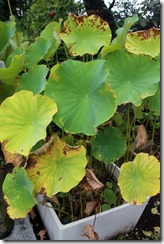

大賀蓮は5月の日射をたっぷりと浴びて、こんなに大きく成長しました。

立ち葉が鉢全体を覆っています。

葉がまだこれほどまでに成長していない時期は、水面に日光が当たり、藻が繁殖していました。

けれども、このような状態になり、水面に到達する日射が限られてくると、藻の繁殖の勢いは抑制されます。

(藻の繁殖が過剰になると、水質悪化の原因になります)

蓮鉢には荒木田土を入れているので、ミジンコは自然に発生して増えていきます。

そして、ある程度の数になると、微生物、藻、ミジンコ、メダカなどの生物の連鎖のバランスが調和して、蓮鉢の水が清浄に保たれるようになります。

ビオトープとしてもほぼ完成した状態となるわけです。

水をコップで掬って観察すると、小さい生物たちが盛んに動き回っている様子が見えます。

せっかくなので、マクロレンズで撮影してみました。

メダカの食欲も旺盛ですが、それ以上にミジンコの繁殖力も大きく、一定の数でバランスが保たれています。

なお、ボウフラはメダカたちに真っ先に捕食されるので、蚊の発生はありません。

大賀蓮は大型の蓮なので、これからも成長を続けて、背丈ほどまで立ち葉が伸びていきます。

葉の上でカマキリの赤ちゃんを見つけました。

2017年4月 7日

ソメイヨシノ満開・枝垂桜も開花

【4月7日午後3時更新】

今日も暖かい日になりました。

ソメイヨシノは一番の見ごろ(満開)になっています。

時折強めの風が吹くと、花弁が舞い始めるようになりました。

土・日を過ぎるとかなり散ってしまうのではないでしょうか。

枝垂桜も3分咲きくらいに咲き進んでいます。

気温が高くなることを待っていたかのように、時間を追って花開いている変化が見て取れます。

ソメイヨシノ 満開 4/7-8

枝垂桜 満開予想 4/9

八重桜 満開予想 4/13

※昨日の予想より1日ほど早めました。今後の天気の推移により数日変動します。

【4月6日午前11時更新】

暖かい日が続きます。

この陽気で、桜が一気に満開になりました。

ソメイヨシノは9分咲きから満開

土・日には少しづつ散り始めることでしょう。

ソメイヨシノ 満開予想 4/8

枝垂桜 満開予想 4/10

八重桜 満開予想 4/14

※今後の天気の推移により数日変動します。

【以下は4月5日の状況です】

境内のソメイヨシノは8分咲きになりました。

今日の暖かさで満開に近くなることでしょう。

一気に華やかな雰囲気になりました。

2017年3月14日

大賀蓮の植替え作業

大賀蓮(古代蓮)は、夏の間に立派な大輪をいくつも咲かせてくれました。

(昨年の記録はこのページ下から見ることができます)

秋から春にかけては、水面の上の葉や茎は枯れて、水面には何も無い状態が続きます。

しかし、土の中では蓮根がどんどん成長して次の世代への準備を進めています。

蓮根は土の中でぐるぐると絡まるように成長していますので、3月中旬くらいに蓮根の植替え作業が必要になります。

植替えをしないと良い花を咲かせてくれません。

冒頭の状態から土を掘り起こして、泥を落としながら少しづつ引き上げていきます。・・

このようにもう新芽が伸び始めています。

芽を折らないよう、静かに静かに引き揚げます。

こんなにたくさんの蓮根が収穫できました。

蓮根は長く連なっていますので、3節程度に切り分けていきます。

細い蓮根も、小さな芽が付いているようなので、適当な長さに切って植替えてみます。

今年も蓮根がたくさん収穫できたので、今年は蓮鉢を3鉢に増やしました。

今年も美しい花を咲かせることを期待します。

■関連ブログ記事

2016年 大賀蓮の成長記録

2016年10月 8日

2016年 大賀蓮の成長記録

貞昌院で育てている大賀蓮(古代蓮)の2016年・1年間の記録をまとめます。

横浜市での記録です。日照、気温その他の要因で違いがあると思いますが、今後の参考のため記録としてまとめました。

3月29日

昨年冬に入る前に葉はすべて枯れ、蓮根が地下で成長しています。

だいたい春彼岸のあたりに一度根を上げて、3節くらいに切り、土の中に埋めなおします。

今年は3月29日に行いました。

鉢の直径は1メートルほど。深さは40センチほどあります。

4月17日

初めての立葉が出てきました。まだまだかわいい芽です。

5月1日

葉が次々と出てきます。

5月15日

見る見るうちに葉が伸びてきます。1日経つと成長の様子がわかるほどです。

5月24日

6月18日

日照時間が長くなり、太陽の日差しを浴びてぐんぐん成長していきます。

人の背丈を越え、花芽も出始めました。

6月29日

一番花がまもなく開花。2メートルくらいの高さまで成長しています。

6月30日

一番花が開花しました。次々と蕾が成長しています。

10月2日

葉は蓮根成長のための肥やしになり、水面より上の部分は全て枯れていきます。

→あとは冒頭の写真の状態になり、来年春の植替えの時期を待ちます。

大事なこと

・日照は大事。日当たりのよい場所で

・肥料は少なすぎても多すぎてもダメ

・水は絶対に絶やさないこと

2016年10月 3日

ツリフネソウが大繁殖

またまた台風18号が日本列島に接近しています。

今年は本当に台風が多いですね。

それに伴って秋雨前線も活発な活動を続けており、雨の日が多くなっています。

境内の、特に裏庭は山に面しているということもあり、例年よりも湿気を好むツリフネソウが大繁殖しています。

裏庭一面が紫のツリフネソウの花に包まれているのです。

ツリフネソウがこれだけ群生する様子というのはちょっと珍しいのではないでしょうか。

秋がだんだん深まってきています。

大賀蓮は葉を枯らして水面に落ち、次の世代の蓮根の肥料になっています。

金木犀の香りも境内に満ち溢れています。

2016年8月 8日

大賀蓮開花続報

貞昌院では今年は2カ所で大賀蓮を育てています。

裏庭の茶室前の大賀蓮は、とても日当たりが良い場所であることもあり、7月中にすべての花が咲き終わりました。

もう一カ所、本堂正面、山門を入って鐘楼堂の前にある大賀蓮は現在次々と花開いています。

同じ蓮根から育てた同じ遺伝子を持つ大賀蓮なのですが、やはり日照(それに伴う水温の違い)が開花時期のずれを生み出しているのでしょうか。

まだまだ蕾もいくつかありますので、八月盆過ぎまでは楽しめると思います。

道元禅師像の傘の上に咲く大賀蓮が愛らしいですね、

境内ではホオズキも色付いています。

2016年7月16日

七月盆の大賀蓮

七月盆(7月13~15日)が終わりました。

15日の豪雨は凄まじかったですね。港南区に避難勧告が出るほどでした。

お盆の期間も大賀蓮の花が次々と咲いています。

7月15日朝

4番花(一番左)が開花3日目。

そして、5番花(一番右)が開花2日目、6番花(奥中央)が開花初日です。

開花の経過を時系列に見ることができます。

-----------------------------------------

15日昼過ぎのバケツをひっくり返したような豪雨によって、棚経から帰ると、4番花はすっかり散ってしまっていました。

写真は7月16日朝の様子。

5番花と6番花が仲良く並んで咲いています。

今日から三連休。

七月盆と7月26日の大施餓鬼会(お施餓鬼)の合間の連休となります。

一週間くらいかけて墓地周辺の草刈り作業に入ります。

2016年7月 9日

天蓋と蓮の花

大賀蓮の2番花に続き、3番花が開花しました。

(※2番花は開花2日目)

つぼみもたくさん続いて膨らんでいますので、4番、5番、6番と引き続き咲いていく見込みです。

以前、お寺には蓮華がいっぱい のブログ記事で書いた通り、蓮は仏教の象徴ですから、お寺の中にも蓮をデザインしたものががたくさんあります。

今朝開花したての3番花を上から見ると↓このような姿です。

これは、貞昌院の本堂中央天井に吊っている天蓋(てんがい)を真下から見上げたデザインそのものですね。

時間とともにゆっくりと開いていく様子はとても神秘的です。

2016年7月 3日

大賀蓮の花は4日開く

大賀蓮の花は、開花した日を1日目とすると、4日目まで花を楽しむことができます。

その様子を時系列にしてみました。

こんな具合で、次々と新しい表情を見せてくれます。

2016年6月21日

梅雨本番、各地で雨による被害も

<大雨>熊本地震の被災地に追い打ち

熊本地震の被災地に記録的な大雨が追い打ちをかけた。20日夜から21日未明にかけて1時間に100ミリを超す雨を各地で観測。自宅敷地で溺死したり、土砂崩れに巻き込まれるなどして死者や安否不明者が相次ぎ、避難所に集まった人たちは不安な夜に逆戻りした。(毎日新聞)

活発な梅雨前線の影響で日本各地で大雨となっています。

特に、熊本地震の被災地においては記録的な豪雨となり、大きな被害となっています。

これ以上被害が拡大しないことを心より祈念申し上げます。

横浜でも昼過ぎまでかなりまとまった降雨となりました。

蓮の葉に降り注いだ雨粒が、葉の表面ではじかれてきれいな軌跡を描いています。

時折葉の表面にたまった水が、勢いよく流れ落ちていきます。

大賀蓮の花芽は高さ130センチほどになりました。

あと数日で花開くことでしょう。

2016年6月18日

梅雨の合間、暑い日が続く

関東地方では梅雨のシーズン真っ盛りですが、今日は日差しの強い一日となりそうです。

全国的に気温が高くなるので、注意が必要です。

群馬県館林市ではこの夏初めての猛暑日を記録したそうです。

農園を営んでいる檀家さんからたくさんのフラワーポットをいただきました。

境内や玄関前に植えていますので、御来山の際はぜひ楽しんでください。

なお、6月25日(土曜日)午後6時から大船観音寺(JR大船駅西口)でキャンドルナイトin大船が行われます。

キャンドルを献灯された方には、フラワーポットをプレゼントいたしますので、どうぞ多くのご来場をお待ちいたしております。

茶室前の大賀蓮は一番目の花芽がぐんぐん成長しています。

たっぷりの日差しを浴びて葉の勢いも盛んです。

今年も多くの花を見せてくれることでしょう。

2016年3月29日

大賀蓮の植替え

昨年育てた大賀蓮(古代蓮)は、立派な大輪をいくつも咲かせてくれました。

秋が深まると、蓮は一段落。

水面の上の葉や茎は枯れて無くなります。

けれども、土の中では蓮根が育ち、次の年への準備を進めています。

蓮根は土の中でぐるぐると絡まるように成長していますので、桜の咲時期を目安に、蓮根の植替え作業が必要です。

土を掘り起こして、落としながら少しづつ引き上げると・・・・・

もう新芽が伸び始めています。

この芽を折らないよう、静かに静かに引き揚げます。

蓮根は長く連なっていますので、3節程度に切り分けていきます。

こんなにたくさんの蓮根が。

細い蓮根も、小さな芽が付いているようなので、適当な長さに切って植替えてみます。

蓮根がたくさん収穫できたので、今年は蓮鉢を増やしてみようと思います。

今年も美しい花を咲かせることを期待します。

2016年1月25日

ようやくシモバシラに霜の花

この冬は異常なほど暖かい日がつづきましたが、一転、ここ数日は日本全体が記録的な寒さとなっています。

例年よりだいぶ遅く境内の「シモバシラ」に霜の「花」が咲きました。

シモバシラは、シソ科の多年草植物ですが、冬になると茎が茶色になり、一見枯れたようになります。

けれども、根がしっかりと活きていて水分をどんどん吸い上げています。

茎の部分は枯れているので、吸い上げられた水は、枯れてしまっている茎の導管を通っていき、導管の裂け目から横に出てきます。

近づいてみると、そのことがよくわかります。

シモバシラの「花」が咲く条件は以下の通り

(1)地下や茎の中では0度以上の温度

(2)気温は氷点下

(3)晴天である

(4)無風

この現象は一年に何度も見られない珍しい現象なのです。

2015年12月20日

大賀ハスの一年

早いもので、今年ものこり10日あまりとなりました。

今月初旬は季節外れの暖かい日が続いておりましたが、ここ数日は氷が張るようになっています。

これは、大賀ハスを育てている蓮鉢です。

(といっても、発泡スチロール製の簡易的なものです)

今年、ここから沢山の蓮の花が開きました。

ざっと、その経過を追ってみましょう。

春先、泥をかき混ぜて、蓮根を一旦引き揚げ、数節づつに整えて泥の中に入れます。

一年中水を切らさないことがコツのようです。

----------------------------------------------------------------

5月20日、浮き葉が何枚か成長し、立ち葉も出てきました。気温があたるとぐんぐん成長し、8月に入るとこのように大きく成長しました。

花芽も次々と出てきています。

8月11日 大賀蓮

8月16日の蕾 八月盆送りの日

8月20日の開花の様子です。坐禅会と蓮華座

8月26日、見ごろのピークを迎えました。秋の気配

双子の仲良い蕾がだいぶ膨らんできました。

9月8日 双子の蓮は仲良く咲いて実を結びました。

秋彼岸にはすっかり熟しました。秋彼岸の境内

------------------------------------

このように、ざっと一年間を振り返ってみましたが、冬の間はこのまま静かに寝かせておいて、春先に再び蓮根を引き揚げて植え替える作業を行ないます。

来年も美しい花を見せてくれますように

2015年11月12日

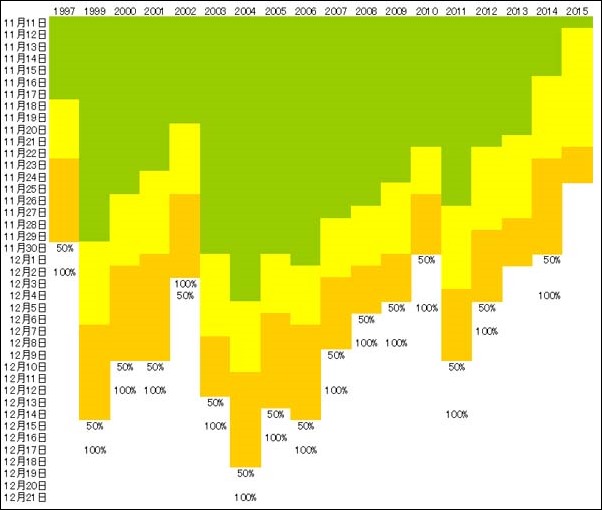

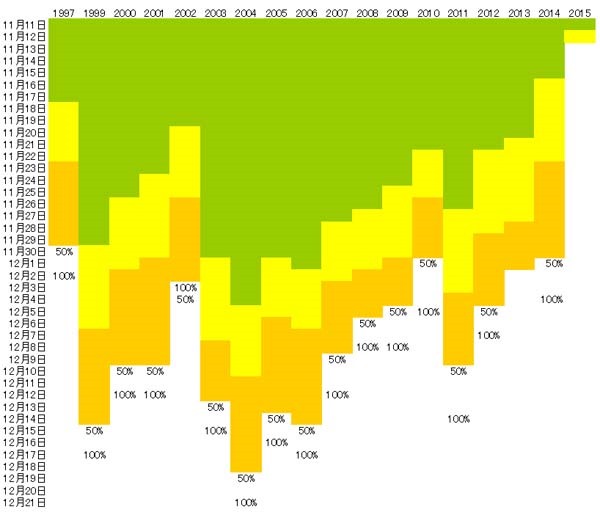

イチョウ黄葉情報2015

秋も深まってまいりました。

境内のイチョウの黄葉が例年よりだいぶ早めに進行しています。

特にここ数年、夏の気温の推移のぶれ幅が大きく感じます。

黄葉の進行がとても早かった昨年に比べても、早く進行しています。

11月上旬に色づき始めることはこれまでありませんでした。

※昨年、黄葉のはじめとした日の記録はこちらです→イチョウ黄葉情報(2014年11月16日)

※ほぼ同じような色づきとなりました。

ということで、貞昌院のイチョウ黄葉チャートでは、今年は11月12日を色づきはじめとします。

2015年9月 8日

本州に台風が接近中

大賀蓮の花は全て咲き終わりました。

花弁が散った後の花托がだんだん大きくなっています。

蓮は、古くは「はちす」といい、この花托の形状が蜂の巣に似ていることが語源とされています。

中の種がだんだん熟しています。

蓮の実は食用にもなります。

また、完熟した種の皮はとても厚くなり、発芽能力を長期間保つことが知られています。

この大賀蓮も、1951(昭和26)年に東京大学検見川厚生農場で発掘された2000年前弥生時代後期の蓮の実を、大賀一郎博士が発芽させることに成功したものです。

その生命力に驚かされます。

今日は朝から雨模様の天気でした。

時折雨が強くなっています。

台風と秋雨前線の影響で大雨や土砂災害、浸水、河川氾濫などが心配されます。

よく観察すると、蓮の花托にも撥水作用(ロータス効果)があるのですね。

水滴が見事にまんまるになっています。

2015年8月 2日

団十郎朝顔

客殿玄関前の団十郎朝顔が咲きました。

海老茶色の珍しい朝顔です。

団十郎朝顔(だんじゅうろうあさがお)は、アサガオの一種。二代目市川團十郎が、歌舞伎十八番の内「暫」で用いた衣装の色が海老茶色であったことにちなんでつけられた名前。 江戸時代には、団十郎の茶色として、一世を風靡したといわれている。しかし種子の確保が容易ではないことから、生産量が激減し戦後途絶えた。 ゆえに「幻の朝顔」と言われていた。色は、海老茶。花が大きい。(ウィキペディア「団十郎朝顔」項)

連日の猛暑が続きます。

朝顔にミストシャワーをプレゼントしました。

2015年5月20日

大賀蓮の立ち葉

茶室前で大賀蓮を育てています。

浮き葉が何枚か成長し、立ち葉も出てきました。

蓮は泥より出でて泥に染まらず

と言われるように、蓮は泥の中で育ち、清らかな花を咲かせます。

煩悩に満ち溢れ昏迷の中にある清浄の象徴とされるゆえんです。

葉の表面に雨が降ると、歯の表面に水玉ができます。

この現象をロータス効果といい、自ら動いて汚れを拭い去ることが出来ない植物が清浄を保つ工夫の一つです。

葉の表面の微細構造と化学的な特性により、このようなまん丸の水滴ができます。

この水滴が花や葉の上で汚れを絡め取りながら転がっていくことにより表面を綺麗に掃除していくのです。

■関連ブログ

ロータス効果

2015年4月 8日

甘露の法雨

今日は、花まつり・お釈迦さまの誕生日です。

お釈迦さまの誕生を祝い、甘露の雨が降り注ぎました。

そのお祝いの雨なのでしょうか、雨模様の一日となりました。

開き始めたイカリソウがキラキラ輝いて、まるで宝石のようです。

「天上天下唯我独尊」=生きとし生けるもの、すべてが尊い存在でかけがえのない命を生きている、そういうことを実感できる時節でもあります。

「朝」谷川俊太郎

また朝が来て僕は生きていた

夜の間の夢をすっかり忘れてぼくは見た

柿の木の裸の枝が風にゆれ

首輪のない犬が陽だまりに寝そべってるのを百年前ぼくはここにいなかった

百年後ぼくはここにいないだろう

あたり前の所のようでいて

地上はきっと思いがけない場所なんだいつだったか子宮の中で

ぼくは小さな小さな卵だった

それから小さな小さな魚になって

それから小さな小さな鳥になってそれからやっとぼくは人間になった

十ヶ月を何千億年もかかって生きて

そんなこともぼくら復習しなきゃ

今まで予習ばっかりしすぎたから今朝一滴の水のすきとおった冷たさが

ぼくに人間とは何かを教える

魚たちと鳥たちとそして

僕を殺すかもしれないけものとすら

その水をわかちあいたい

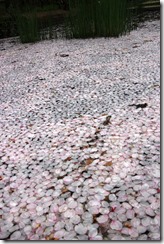

地面には花びらの絨毯。

命は繋がっています。

2015年3月22日

貞昌院の桜が咲き始めました

今日は久しぶりに太陽が顔を出し暖かくおだやかな日和になりました。

これまで貞昌院のソメイヨシノ開花標準木(当寺で勝手に命名)としている桜の蕾がかなり膨らんでいます。

陽当りの良い枝では3輪ほど咲き始めました。

ただ、桜の開花日とされる日は「標本木が5~6輪以上咲いた状態となった最初の日」とされていますので、貞昌院の開花日は明日以降となります。

■これまでの貞昌院標準木の開花日

2005年 3月29日

2006年 3月21日

2007年 3月25日

2008年 3月23日

2009年 3月25日

2010年 3月22日

2011年 3月29日

2012年 4月1日

2013年 3月17日

2014年 3月24日

昨年よりは少し早めの開花となりそうです。

辛夷の花はまさに見頃。ミツマタはまもなくです。

クリスマスローズ、

バイモ、トキワマンサク、レンギョウ

トサミズキ、アセビ

少し地味な露地の蘭、シュンランも咲き始めています。

2014年10月26日

サフランが見頃を迎えました

貞昌院茶室裏のサフランが満開になっています。

真ん中の黄色い雄蕊、そしてそこから出ている真っ赤な蕊が雌蕊(めしべ)です。

1本の雌蕊が3股に分かれています。

この雌蕊は、パエリアの黄色い色付けに利用されるなど、料理や染料に欠かせない存在です。

雌蕊を収穫して乾燥させてから利用します。

こちらは花水木の紅葉です。

だんだんと紅色が鮮やかになってきました。

境内の色とりどりの小菊も見頃です。

■関連ブログ記事

サフランが満開に

サフランとミャンマー総選挙

サフランが満開

サフラン色はどんな色

2014年7月 5日

半夏生から七夕へ

雑節の一つ、半夏生が終わりを迎えると七夕となります。

永谷天満宮本殿前の七夕飾りには様々な願い事が込められた短冊が下げられています。

願い事は人それぞれ。みなさんの願いは何でしょうか。

梅雨の長雨の中でも、特に半夏生の期間の雨は「半夏雨」と呼ばれ、大雨になることが多いとされています。

今日雨の1日になりそうです。

半夏雨が降り注ぐ境内の裏山を巡ってみました。

雨粒をまとっている繊細な蜘蛛の巣は、サツマノミダマシ の一種でしょう。

世界で最も美しい蜘蛛の巣を造るとされている小さな芸術家です。

紫陽花の見頃はもう終わり。

梅雨が開けると本格的な夏を迎えます。

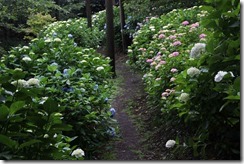

紫陽花回廊まもなく見頃

6月5日、関東甲信と北陸地方が梅雨入りしました。

梅雨の時節に似合う花といったら、紫陽花ですね。

貞昌院、永谷天滿宮境内の紫陽花は、少しづつ花開いてきました。

まもなく見頃を迎えます。

永谷天満宮裏山の参道には見応えある紫陽花の回廊散策路があります。

↑今日撮影した写真。

まだ花は小さく、色づく前なので白っぽいのですが、あと数日すれば素晴らしい光景が見られます。

↓こちらは、昨年見頃を迎えた時に同じ場所を撮影した写真です。

クリックするとブログ記事にリンクします。

是非とも、見頃の時期(来週初旬から再来週にかけてだと思います)にご訪問下さい。

2014年5月 9日

初夏の境内点描

突抜忍冬の花が咲き始めました。

突抜(つきぬけ)という名の通り、2枚の葉の中央から花芽が突き抜けています。

芍薬は5月中旬までが見頃です。

二本の大銀杏の木はどちらも雌ですのでギンナンを実らせます。

初夏にはたくさんの実が地面を覆います。

実の数を調整して、ほんの一部がギンナンとなるのです。

墓地参道にはど根性山椒が育っています。

定例坐禅会ではうこぎを粥に炊きこみました。

なお、5月の坐禅会の日程は多少変則的になりますので、こちらをご確認下さいますようお願いします。

2014年4月24日

葉見ず花見ず

新緑の美しい時節を迎えました。

境内は鮮やかな緑色に包まれています。

しかし、この時期になると枯れてしまう、アマノジャクな植物があります。

それは・・・・

この枯れ始めた草は、彼岸花です。

1月から4月の初めにかけては、青々と元気よく茂っていた草です。

4月中旬をすぎると、ご覧のとおり、枯れてしまいます。

たいていの植物は、初夏に向けて新緑が芽生え、日の長い夏にたっぷりと光を浴びます。

対して、彼岸花は、他の植物がお休みしている時期に葉を茂らせ栄養を蓄え、新緑の季節はお休みするというサイクルを選択しています。

「葉見ず花見ず」という言葉は、彼岸花の別名です。

すなわち、彼岸花は、花の時期には葉を見ることが無いし、葉の時期には花を見ることが無く、2つの時期はそれぞれ春先と秋彼岸の時期というように明確に分かれてしまっています。

葉が生い茂っている状態を見て、それが彼岸花であることには、余程注意深く観察していないと気づかないことでしょう。

不思議な習性の植物ですね。

2014年3月26日

貞昌院でも桜開花

横浜で桜開花、約1週間ほどで見頃か

桜の便り届きました-。横浜地方気象台は25日、横浜で桜(ソメイヨシノ)の開花を発表した。昨年より7日遅いものの、「開花宣言」の時期はほぼ平年並み。約1週間ほどで見頃を迎えるという。

同気象台によると、昨日から気温が高い状態が続き、この日の最高気温は横浜で22・1度、海老名では23・1度に。5月中旬並みの陽気となり、花のつぼみが一気に膨らんだ。

開花の目安となる標本木はことし、元町公園内の老木から同気象台内の若い木に“世代交代”。午後2時半すぎに6輪ほど咲いているのを確認し、開花となった。

(カナロコ 2014年3月26日)

今年はほぼ平年並みの開花前線到来となりました。

横浜での開花宣言は元町公園の標本木で判断されます。

貞昌院境内の桜は、横浜の標本木よりも数日早く開花。

今日はさらに花開いてきました。

来週後半が一番の見頃となることでしょう。

花まつりの行事が予定されている4月6日は華やかな雰囲気になりそうです。

2014年1月 8日

一足早く 啓翁桜

元日の賀詞交換会に合わせて山形から桜を送っていただきました。

「啓翁桜」という桜です。

この桜は、お正月から満開の桜が楽しみたい、という要望に応える形で山形の農家の方が研究を重ねて生み出されました。

花の少ない真冬にひときわ華やかさをもたらしてくれます。

桜は秋になり気温が下がると休眠に入ります。

冬の寒い時期を経て花芽の準備が調います。

そして気温が高くなると、一気に花が開くのです。

桜の開花には気温が低い時期(気温8度以下の状態で500時間が休眠期間の最低条件)が必要であり、秋の訪れが早い山形はそれに適した場所となっています。

秋が早い分、早い時期に休眠期間に入ることができます。

そしてお正月に合わせて日中20度、夜10度程度に調節すると、約20日間で桜は花を咲かせるそうです。

啓翁桜は特別な種類のサクラではなく、ごく普通のサクラ(桜桃と彼岸桜の交配種)です。

新春とはいえ、まだ実際には寒い中であっても、日本人にとって春の象徴であるサクラを新春に愛でたいという難題に挑んで出来たのが啓翁桜であります。

1月中に貞昌院にお越しの際は、是非この桜をご覧ください。

2013年12月31日

シモバシラと霜柱

気温の低い日が続いたこともあり、大晦日の今日、境内の「シモバシラ」に霜の「花」が咲きました。

シモバシラは、シソ科の多年草植物で、秋にはこのような可憐な花を咲かせます。

冬になると、葉が落ち、茎は茶色になり、一見枯れたようになります。

けれども、この草の珍しいところは根がしっかりと活きていて水分をどんどん吸い上げているということです。

茎の部分は枯れているので、吸い上げられた水は、枯れてしまっている茎の導管を通っていき、導管の裂け目から横に出てきます。

近づいてみると、そのことがよくわかります。

シモバシラの「花」が咲く条件は以下の通り

(1)地下や茎の中では0度以上の温度

(2)気温は氷点下

(3)晴天である

(4)無風

この現象は一年に何度も見られるものではありません。

地面には、霜柱もびっしり出来ています。

こちらは、土中の水分が土の隙間から毛管現象によって地表に出るたびに凍っていくことにより出来ていきます。

基本的な原理は一緒ですね。

葉の表面には霜がキラキラと輝いています。

霜は空気中の水分が葉の表面で凍ったもの。

結晶の様子がよくわかります。

2013年11月27日

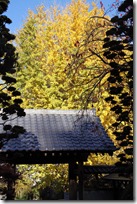

イチョウの黄葉が見ごろに

3日前のブログ記事 黄葉チャート2013 から比べて、イチョウの黄葉が一気に進みました。

まさに見ごろを迎えています。

既に少しづつ散り始めていますので、土・日にはかなり散ってしまっているかもしれません。

2013年10月 7日

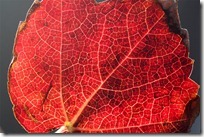

新しい相棒X7

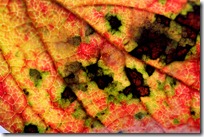

今日からメインで使用するカメラとして新しい相棒が加わりました。

Canon Eos kiss X7 です。

これまで使用してきた X3 に比べて

【寸法】

128.8(幅)×97.5(高さ)×61.9(奥行)mm

↓

116.8(幅)×90.7(高さ)×69.4(奥行)mm(CIPA基準)

【質量】

約480g(本体のみ)

↓

約370g(本体のみ)

と、かなり小さく、軽くなっています。

さっそく、境内の花々を撮影してみました。

普段は手持ち撮影というスタイルなので、本体が軽い分手振れに注意が必要です。

それ以外はなかなか良い感じ。手軽に撮影できそうです。

技術の進歩は凄いですね。

これまでのX3もサブとして手元においておきます。

2013年4月17日

4月の花々

2013年3月31日

春・新緑・花模様

ここ数日気温が低い日が続きました。

そのためソメイヨシノは、散り始めたとはいえ、まだ半分ほど花が残っています。

今年は長く楽しめました。

花桃、スオウ、そしてモミジの新緑と、境内の彩りはダイナミックに変化しています。

枝垂桜と八重桜はこれからが見ごろとなります。

これから次第に新緑のシーズンに遷っていきます。

今日は、午後2時より貞昌院本堂で第2回ふるさと福島を語る会 が開催されます。

2013年2月13日

キラキラの水滴

天気予報では、夜半から今朝に掛け関東の南岸を低気圧が通過するために雪が降る可能性が指摘されていましたが、雪にはならず冷たい雨となりました。

雨は朝には上がり、昼近くになるにつれて青空が広がり、陽射しが水滴を通してキラキラとかがやいています。

梅の花がだいぶ開いてきました。

まもなく見ごろを迎えます。

花開いた梅の花には、雨水が湛えられています。

受験シーズンを迎え、隣の永谷天満宮にはたくさんの絵馬が。

その近くの梅の花は、すっかり満開となっています。

一人ひとりの願いが花開くといいですね。

ソメイヨシノの蕾も次第に膨らんできました。

2013年1月26日

春の足音

強烈寒気、記録的大雪も 冬型、月末まで居座りか

今冬最強クラスの寒気が流れ込んだ日本列島は26日、日本海側を中心に大雪となった。気象庁は冬型の気圧配置は29日ごろまで続くとみており、猛吹雪や雪崩などに警戒するよう呼び掛けた。

26日の積雪は、北海道音威子府村が248センチで観測史上最大、岩手県西和賀町で217センチと1月として史上最大を記録。北海道と新潟、福島両県では、24時間降雪量が90センチ以上となった所がある。静岡市では初雪を観測した。

気象庁によると、北日本の上空約5千メートルに氷点下42度以下の寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置となっている。27日も北日本と北陸を中心に暴風雪になるという。(共同通信 2013/01/26)

日本全体が強烈な寒気に吹き晒されている状態が続いています。

この寒気は少なくともあと数日は続くようです。

境内の梅は、固い蕾のままです。

それでも、少しづつ膨らみはじめ、ようやく開花しそうです。

ほころんで雄しべが見え始めた蕾も見つかりました。

春の足音は確実に近づいてきています。

2013年1月13日

冬に元気な彼岸花

今年の夏は例年よりも寒さが厳しいようですね。

小正月を迎えようとする今の時期は、特に境内に花が無い時期でもあります。

梅の花が咲きはじめるまでの我慢です。

今、境内で一番元気な植物は彼岸花ではないでしょうか。

このように、青々と茂っています。

冬の短い日照をいっぱいに受けて養分を蓄えています。

彼岸花は、花の咲いている時期には葉は見られません。

しかし、花の時期が終わると、球根からこのように葉が伸びてきて、冬の間中、陽の光を養分に変えて球根に蓄積しているのです。

やがて梅が咲き始め、桜が咲き始める本格的な春を迎え、他の植物が芽吹き始める時期になると、彼岸花は逆に葉を枯らしてしまいます。

そして、秋彼岸を迎えると何も無い地面からいきなり花芽がにょきにょきと出てきます。

不思議な植物です。

2012年11月 5日

サフランが満開に

茶室の裏庭のサフランの花が満開になりました。

花から三本出ている真っ赤な蕊が雌蕊(めしべ)です。

よく見ると1本の雌蕊が3股に分かれています。

この雌蕊は、独特な香味と黄色い色素を生かして、お料理の香り付け、色付けに使われます。

スペイン料理・パエリアは、このサフランの雌蕊によって黄色く色付けされます。

とても希少で高価(市販品は1グラムあたり1000円程度します)な香辛料なのです。

■関連ブログ記事

サフランとミャンマー総選挙

サフランが満開

サフラン色はどんな色

2012年10月28日

藤袴

境内の藤袴(フジバカマ)が見ごろを迎えました。

このように、散房状の蕾が少しづつ開いていき、中から繊細な糸の様な花弁が伸びてきます。

万葉集にも秋を代表する草花として詠まれています。

芽子の花 尾花 葛花 瞿麦の花 女郎花 また藤袴 朝貌の花(山上憶良/万葉集・巻八 1538)

野生の藤袴は、生育環境の減少により絶滅危惧種に指定されていますが、園芸種の藤袴は非常に強い植物で、境内では放っておいてもどんどん増えています。

ほんのりとする香りは、乾燥するとさらに引き立ちます。

花に含まれるクマリン配糖体が加水分解されて、オルト・クマリン酸が生じるためです。

これにより桜餅の葉のようなさわやかな香りを放ちます。

秋の草花は清楚で落ち着いた種類が多いですね。

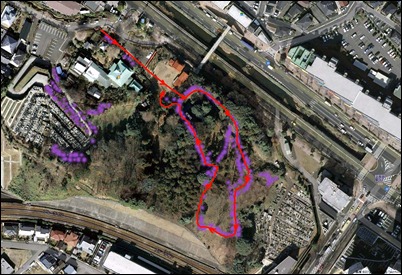

アジサイ花回廊

梅雨の季節に入りました。横浜でも夜半すぎから雨が振り続いています。

永谷天満宮・貞昌院の境内、天神山では、紫陽花が見頃を迎えました。

⇒一昨日貞昌院墓地参道で撮った写真はこちら

貞昌院・天満宮の境内には色とりどりの紫陽花が植えられています。

特に見どころのアジサイポイントを図に紫色でプロットしました。

私たちにはちょっと鬱陶しい雨ですが、傘をさしながら紫陽花に囲まれた小道をお散歩するのも良いですよ。

上図の赤い線の散歩コースを歩いたものが↓の動画です。

是非、実際に観ていただけることをオススメします。

2012年5月23日

突抜忍冬・金柑・柿・蜜柑

ちょっと珍しい花をご紹介します。

突抜忍冬(ツキヌキニンドウ)という花です。

忍冬は、スイカズラの別称。名前の通り、スイカズラの仲間です。

特徴的なことは、花の直下にある相対する葉がくっついており、まるで葉の中を花が突き抜けているように見えるということです。

花が開くと、↓このような白い花弁が見られます。

金柑(キンカン)は、ちょうど実りの時節を迎えています。

こちらは、温州蜜柑。

白い花の中に見える雌蕊がだんだん蜜柑のの形となって膨らんできています。

そのほか、現在境内に見られる花々の写真を並べてみました。

松本仙翁 (マツモトセンノウ)

一つひとつの花々がは、それぞれ実に個性的で美しく輝いています。

2012年5月 2日

育花雨

連休の合間の平日。

境内に優しい雨が降り続いています。

梅、桜の時期から初夏にかけての雨を別名「育花雨」ともいいます。

みどりを育み、花を開かせるいのちの雨です。

■関連ブログ記事

2012年4月 7日

桜満開の週末・花まつり

暖かく穏やかな週末を迎えました。

明日は釈尊降誕の日(お釈迦様の誕生日)です。

お釈迦様の誕生を祝って花々がいっせいに咲き出したとの伝承がありますが、まさにその光景を目の当たりにしているようです。

写真は墓地参道のソメイヨシノ。

今朝の段階で八分咲き程でしょうか。

さて、明日、4月8日は、

11:00より 花祭り法要

11:30 護持会総会

(H23年度護持会会計決算、H24年度予算案審議 / 墓地等環境美化費会計報告 / その他)

12:00 クラリネット コンサート

12:30 懇親会 (広間でお食事をご用意いたします)

という予定で恒例の花まつりを行います。

一般の皆様の参詣も歓迎いたします。

本堂前に誕生仏をお祀りしておりますので、参拝の際は甘茶をかけてお参りいただきますようお願いします。

--------------------------

天神山の駅側の斜面(薬師墓地側)では、平成14年に植樹した200本のソメイヨシノが見ごろを迎えています。

↑今朝の貞昌院と永谷天満宮の裏、天神山頂上の光景です。

ちょっとした広場になっていますので、花見にも最適です。

天神山は、戦前までは桜の名所として知られており、伊勢佐木町あたりの繁華街から大勢の花見客でにぎわっていたそうです。

戦争中は桜は薪として伐採され、食料確保のための畑に変わりました。

戦後に杉が植えられ、杉の生い茂る林となったのですが、平成に入って、かつての桜山に戻そうということで、継続的に桜が植樹されています。

ソメイヨシノは生長が早いですから、見ごたえのある桜の山となりました。

本堂裏手の枝垂桜は、まだ開花したばかりです。

見ごろを迎えるのは来週末くらいになるでしょう。

この枝垂桜は、長女が誕生した時に植樹したものです。

ですから、樹齢は16歳(+2歳)ということになります。

これらの花が散る時期は、また見事な光景が見られます。

昨年の花吹雪はこのような感じでした。

2012年4月 4日

はるのいろどり2012

2012年3月24日

クリスマスローズようやく

裏庭の花畑のクリスマスローズがようやく咲きはじめました。

紫花と白花種。

2010年は3月初旬

2008年も3月初旬

2007年には2月中旬に咲いていました。

今年はだいぶ遅い開花です。

三椏は鮮やかなオレンジ色の鞠のような花です。

このほかサンシュも。

境内は華やかな彩りに包まれはじめています。

2012年1月22日

蝋梅と啓翁桜

茶室脇の蝋梅が見ごろの盛りを迎えています。

蝋梅の「蝋」は「蝋月(=12月)に由来します。12月8日、釈尊成道に向けた坐禅を「蝋八摂心」と呼ぶのも、これが理由です。

今日は旧暦の年末の日、12月29日。

従って今日までが「蝋月」ですので、月末にずれ込んでいるとはいえ、名実が一致していることがわかります。

昨日の降雪の原因となった強い寒気団の影響で、今日も冷たい雨が降いでいます。

寒い日が続いたため、蝋梅は今年は例年より遅い開花でした。

裏山の梅園はまだ蕾が固く開花はかなり先になりそうです。

今日は曇って見えませんでしたが、雲の向こうには新しい月に抱かれた古い月のうさぎ (Old Moon in the New Moon's Arms) があったはずです。

そして明日は新月となり、旧暦の元日です。

さて、こちらの花は茶室の床の間に生けているサクラです。

サクラといっても特別な種類のサクラではなく、ごく普通のサクラ(桜桃と彼岸桜の交配種)なんです。

秋に気温が下がり休眠しているサクラを、時期を見計らって枝を切って温室に入れ、春が来たのだと勘違いさせることによりこの時期に花開かせます。

新春とはいえ、まだ実際には寒い中であっても、日本人にとって春の象徴であるサクラを新春に愛でたいという難題に挑んで出来たのがこのサクラ。

山形県の特産で、「啓翁桜(ケイオウザクラ)」といいます。

蝋梅と啓翁桜・・・一方は自然のままに咲き、一方は日本人の感性のままに求められて咲いています。

貞昌院の茶室の中と、外で同時に見ごろを迎えた二種類の花をご紹介しました。

2012年1月 5日

シモバシラ続報

この冬初めてのシモバシラが見られたのは12月27日。

毎日見られるわけではなく、シモバシラの草に氷の花が咲く条件が揃うのは年に数回です。

今朝は、少し大きめのシモバシラの「花」が見られました。

美しい氷の花です。

定例坐禅会は、新年を迎え第一回目。

七草の日も近いことから、貞昌院裏山の畑で収穫された小松菜、大根をお粥に炊きこみました。

2011年12月27日

この冬初めてのシモバシラ

年の瀬寒波のために、ここ数日夜半過ぎから早朝にかけて氷点下の冷え込みが続いています。

貞昌院の裏庭では、シモバシラの「霜柱」がこの冬初めて見られました。

シモバシラは、シソ科の植物で、秋には白い可憐な花を咲かせます。

この植物の特徴は、花の時期が終わって、茎が枯れた後でも導管が水を吸い上げ続けることです。

そのために、気温が氷点下であり、かつ地中の温度が0度以上の条件で、かつ風がなく急激に気温の下がる早朝にこのような「シモバシラの花」が見られるのです。

それでも、太陽が昇り、陽の光が差し込んでくると、きらきらと輝きながら融けていきます。

A winter fairy is melting pillars………………………

黄葉チャート2011

境内のイチョウがだいぶ色づいてきました。

しかし、今年は台風15号のもたらした塩害の影響⇒塩害-台風の爪跡 もあり、例年のような美しい「黄色」にはなっていません。

少し残念です。

現在、だいたい黄色度50%というところでしょうか。

今週末から来週はじめにかけてが見ごろになるのではないかと思います。

昨年より一週間ほど遅い進行です。

■関連ブログ記事

2011年10月22日

水滴の情景

昨晩から雨が断続的に降り続いており、今日予定されていた小学校の運動会は順延となってしまいました。

最後の3枚はそれぞれヤマジノホトトギス、マツバギク、フジバカマです。

ようやくフジバカマの出穂がはじまりました。

2枚目の写真はサトイモの葉です。

よーく見ると、水滴の中に「ゴミ」が取り込まれているのが判ります。

写真の中央部をトリミングして拡大してみました。

雨水を水滴にして葉の表面を掃除する ロータス効果 が見事に発揮されています。

私たちにとってはちょっぴり鬱陶しい雨でも、植物たちにとっては重要な雨であることがよく判ります。

2011年10月 5日

酔芙蓉が見ごろに

2011年9月21日

秋彼岸の花々

秋彼岸を迎えました。

今年の彼岸は9月20日から26日、23日がお中日(秋分の日)です。

入りの日には、お墓参りの方々がたくさんいらっしゃいました。

台風15号の影響で、昨日より雨が降り続いています。

これから接近に伴い風雨が強くなるでしょう。

雨の境内で秋の花を撮影しました。

秋の七草で見ごろなのは尾花(すすき)です。

雨粒が穂の先にも茎にもたくさん並んでいます。

萩はもう見ごろの終わりに近づいています。

風が強くて撮影が難しい・・・

フジバカマはこれからですね。

今年は花の咲く時期が例年とずれている印象があります。

ツリフネソウ、シュウメイギク、シモツケソウ

フヨウ、ザクロ(実)

台風15号が紀伊半島から東日本を通るコースを辿っています。

先の台風12号で大きな被害が出た地域も心配です。

被害が広がらないことを願います。

2011年4月 8日

サクラ満開

貞昌院のソメイヨシノが満開となりました。

このサクラは、天神社との境界に植えられている桜で、樹齢百年以上の古木です。

今日は4月8日、釈尊降誕(お釈迦様の誕生日)。

お釈迦様の誕生を祝って花々がいっせいに咲き出したとの伝承がありますが、まさにその光景を目の当たりにしているようです。

本堂前に誕生仏をお祀りしておりますので、参拝の際は甘茶をかけてくださいますようお願いします。

こちらは裏山のシダレザクラ。

だいぶ大きくなりました。

裏庭に咲く大山蓮華。

坐禅会の際に床の間に活けました。

2011年3月20日

さくら・サクラ・SAKURA

春彼岸の連休、みなさまはいかがお過ごしでしょうか。

今年の春は、気温が低く推移したため、まだ梅を楽しむことが出来ます。

→昨年は3月2日に同様の記事を書いています から、2週間ほど遅れています。

また、鐘楼堂脇の緋寒桜も、河津桜もまだ楽しめます。

たくさんの種類の梅・桜を同時に楽しむことができますのでお墓参りの際に楽しんでください。

河津桜は葉桜となっており、見ごろの終わりです。

こちら↓は山桜。

清楚な花です。いまが見ごろ。

↓サクランボは見ごろの終わりです。だいぶ散ってきました。

オカメザクラ。ピンクの美しい桜です。

まさに満開!

緋寒桜の甘い蜜を求めてメジロの大群がおしよせています。

花期の長い桜で、まだまだ楽しめます。

ソメイヨシノ、ヤマザクラ、シダレザクラ、ヤエザクラはまだまだ蕾です。

恐らくソメイヨシノの開花はあと一週間先、ヤマザクラ、シダレザクラは4月に入ってからになるでしょう。

2011年1月 5日

この冬初めてのシモバシラ

ここ数日の寒気の影響で、貞昌院裏庭のシモバシラに霜の花が咲きました。

シモバシラといっても、地面に出来る「霜柱」ではなく、シソ科の多年草植物「シモバシラ」の茎にできるものです。

土中の水分が土粒子の間を毛管現象によって吸上げられ、地上部分に送られた水は、枯れてしまっている茎の導管を通っていきますが、ある程度まで進むと行き場所を無くし、導管の裂け目から出てきます。

外気温が氷点下であると、空気に触れた部分からどんどん凍っていき、このようにシモバシラができるのです。

近くで観察すると、霜柱が出来上がっていく仕組みが良くわかります。

自然は芸術家ですね。

2010年9月21日

遅い秋の到来

ようやく秋の気配が深まってきました。

酔芙蓉(スイフヨウ)が次々と白い花を咲かせています。

昼過ぎには紅く染まり、翌日には写真右端のように深紅となります。

境内の彼岸花はようやく花芽が顔を覘かせたところです。

彼岸中日での開花には間に合いませんね。

ナンバンギセルもようやく開花間近となりました。

↓これは何の花だか判りますか?

冬になると、茎が枯れてそこから見事なシモバシラの「花」を咲かせます。

名前もズバリ、シモバシラ。

シソ科の植物だけあって、シソによく似た花です。

ツリフネソウも貞昌院境内での秋の定番です。

彼岸中日前後から気温がぐっと下がるようです。

名月を眺めながら涼しい秋の夜をゆったりと過ごしたいものです。

2010年8月 7日

秋立ちぬ

立秋を迎えました。

暦の上では初めて秋の気配が表われてくるころとされます。

これからは残暑となり、暑かった夏も今日が暑さのピークです。

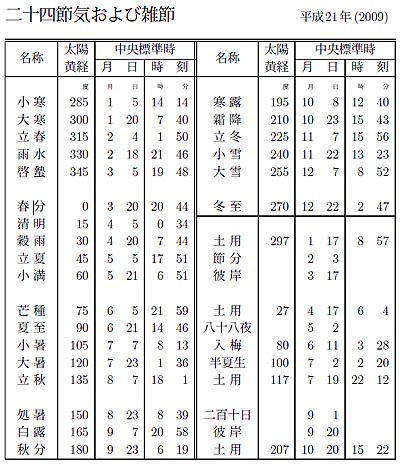

立秋は二十四節気の一であり「太陽黄経が135度となる日」と定められています。

このように旧暦での季節感のずれを修正するための生活の知恵が二十四節気であり、地球からみた太陽の位置で決定されますので、年による季節感のブレはありません。

裏庭の池の周りを飛ぶシオカラトンボ。

涼しそうですね。

秋の花、ミズヒキも開き始めています。

ミズヒキはお祝いのときに結ばれる紅白の水引に似ていることから名づけられた花です。

夕方になると、シオカラトンボに替わって赤とんぼが群れを成して飛び回るようになりました。

境内にも少しづつ確実に秋の気配が来ています。

■関連ブログ記事

中秋の名月の夕べに

2010年7月13日

7月盆がスタート

2010年3月22日

サクラ開花

貞昌院境内のソメイヨシノの蕾がほころび始めました。

もう数輪開いておりますので、今日を貞昌院での開花日とします。

■貞昌院におけるこれまでの開花日

2005年 3月29日

2006年 3月21日

2007年 3月25日

2008年 3月23日

2009年 3月25日

ヤマザクラも咲き始めました。

東京でも今日サクラの開花宣言が出されたようです。

3月中に満開を迎えてしまいますね。

貞昌院の花まつり(釈尊降誕会)は4月4日(日)に行ないます。

サクラ舞い散る中での花まつりとなりそうです。

■関連リンク

横浜市内桜の名所の開花状況(財・横浜市緑の協会)

2010年3月 4日

クリスマスローズ

裏庭の花壇ではクリスマスローズが満開となっています。

白と紫の2種類があります。

サクラソウとミツマタも咲き始めました。

貞昌院やゆめ観音で演奏いただいている馬頭琴奏者セーンジャーさんが『徹子の部屋』に出演されていました。

ムチャ振りも無く、番組中終始優しい笑顔を振りまいているのが印象的でした。

■関連ブログ記事

ゲル建築中

モンゴルへ

H19大施餓鬼法要・演奏会報告

第11回ゆめ観音アジアフェスティバル報告(1)

2010年2月13日

氷雨の緑萼梅

雪混じりの冷たい雨が降っています。

境内の梅はだいぶ花開いてきましたが、ここ数日の暖かい陽気も一転、気温がぐっと下がりました。

開花状況はご覧のように5分咲きくらいでしょうか。

種類によっては見頃も終わりに近いものもあります。

紅白入り混じった光景は実に見事です。

さて、表題にあります「緑萼梅(りょくがくばい)」とは、名前の通り「ガク」が緑色の梅です。

普通の梅はガクが赤いですね。

対し、緑萼梅はガクが緑色なので、遠くから眺めるとあたかも緑色の花を咲かせているように見える珍しい梅です。

貞昌院墓地の永代供養墓・緑陰苑に向かう参道の坂道脇に植えられています。

見頃は向こう一週間の間でしょう。

お墓参りの際には是非ご覧戴きたいと思います。

こちらは馬酔木の蕾。

どうやら氷雨は一日中降り続くようです。

2010年1月13日

梅華綻ぶ

日本列島を寒気が覆い、発達した2つの低気圧により日本海側を中心に各地で大雪の天気となっているようです。

横浜では昨日からの雨は上がりましたが、北風が強く吹き荒れています。

そんな中、境内の梅が数輪綻びはじめました。

雨水を花の中にたっぷりと湛えています。

ことしの開花は平年並みか、やや遅めのようです。

梅華が開くためには陽射しや降雨、冬の寒さも必要です。

それら様々な大自然の営みの繋がりのなかで一輪の梅華が綻び花開いていきます。

「花語らず」

花は黙って咲き

黙って散っていく

そうして再び枝に帰らない

けれどもその一時一処に

この世のすべてを托している

一輪の花の声であり

一枝の花の真である

永遠にほろびぬ生命のよろこびが悔いなくそこに輝いている

『禅心禅話』(南禅寺前管長・柴山全慶老師)より

2010年1月 5日

霜の花咲く

今年も境内の「シモバシラ」に霜の花が咲きました。

シモバシラは、シソ科の多年草植物で、秋にはこのような可憐な花を咲かせます。

冬になると、このように一見枯れたようになります。

けれども、この草の珍しいところは根がしっかりと活きていて水分をどんどん吸い上げているのです。

茎の部分は枯れているので、吸い上げられた水は、枯れてしまっている茎の導管を通っていき、導管の裂け目から横に出てきます。

昨年の記事でシモバシラの霜柱ができる条件をまとめました。

(1)地下や茎の中では0度以上の温度

(2)気温は氷点下

(3)晴天である

(4)無風

写真は今年の元旦に撮影しました。

初日の出に照らされた富士山を眺めた後、帰ったときにこのような見事な霜の花が見られました。

この現象は一年に何度も見られるものではありません。

新年早々ラッキーです。

2009年11月13日

師走の寒さ

昨日今日と北風も強く、師走のような寒さになりました。

秋の花も一段落、これから冬の花へと移行していきます。

境内ではベゴニアが色鮮やかな花を咲かせ一際目立っています。

菊もまだまだ楽しめます。

ピラカンサをはじめ、南天、マンリョウなどの実が次第に赤く染まっています。

2009年11月 6日

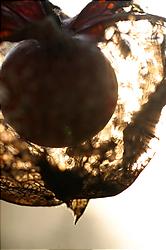

柘榴(ざくろ)

玄関前の柘榴の木からたくさんの実が収穫できました。

仏教とのかかわりとして、鬼子母神の三昧耶形として吉祥果=柘榴(ざくろ)が挙げられます。

鬼子母神

夜叉毘沙門天(クベーラ)の部下の武将般闍迦(パンチーカ、散支夜叉)の妻で、500人(一説には千人または1万人)の子の母でありながら、常に他人の子を捕えて食べてしまうため、釈迦は彼女が最も愛していた末子・愛奴児(ピンガーラ 嬪伽羅、氷羯羅天)を隠して子を失う母親の苦しみを悟らせ、仏教に帰依させた。以後、仏法の護法善神となり、子供と安産の守り神となった。盗難除けの守護とも言われる。

その像は天女のような姿をし、子供を1人(末子の愛好とされる)抱き、右手には吉祥果(ザクロ)を持つ。吉祥果は人肉の味がするから、とも言われるが、これは後になって付け加えられた話である。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

また、柘榴はキリスト教とも関わりが深く、再生と不死の希望のシンボルとされています。

Madonna della Melagrana

Sandro Botticelli (about 1487)

聖母マリアの象徴ともされますし、アダムとイブが食べた知恵の実が柘榴(malum punicum:カルタゴの林檎)とう説もあります。

柘榴は一つひとつの種がルビーのような透明な輝きで包まれており、実に美しい実です。

果実には女性ホルモンの一種であるエストロンが多く含まれています。

ただし、赤い果肉の部分ではなく、種子の中だそうですので、摂取するのは困難ですね。

2009年10月31日

サフランが満開

茶室裏にある花畑ではサフランの花が満開となっています。

雌蕊は赤く、このように先が3本に分かれています。

この雌蕊がとても貴重なものとされており、

フランスではブイヤベース

スペインではパエリア

イタリアではミラノ風リゾット

モロッコではクスクス

インドではサフランライス

トルコではサフランティー

・・・・

世界各地、特に南ヨーロッパ、南アジア北部、中央アジア、西アジア、北アフリカにかけて料理の色付け、香り付けに珍重されています。

たくさん収穫できました。

■関連ブログ記事

500の色の色鉛筆を楽しむ

サフラン色はどんな色

希少な赤い雌蕊?サフラン

サフラン・魅惑の雌蕊

2009年10月10日

金木犀満開に

金木犀の季節となりました。

この時期は甘い香りが境内を満たします。

平和観音の髪飾りのような枝もありました。

金木犀は雌雄があり、そのほとんどが雄の木だそうです。

そういえば、金木犀の実が成っているのを見たことがありません。

どんな実なのでしょうか。

■関連ブログ記事

2009年9月24日

ヒヨドリバナ

秋の七草の一つ、フジバカマ(藤袴)に似ていますが、どうやら「ヒヨドリバナ」のようです。

アップで見ると、フジバカマによく似ていますね。

お彼岸の間、お参りの方々にたくさんの油をお持ちいただきました。

有難うございます。

(株)ロゼックスさんにより回収され、バイオディーゼル燃料として生まれ変わります。

■関連ブログ記事

2009年7月19日

土用丑の日一の丑

今日は土用の丑の日。

土用の定義としては、太陽黄経が、27度(春)、117度(夏)、207度(秋)、297度(冬)の日を「土用の入り」とし、土用の入りからそれぞれ立夏、立秋、立冬、立春の前日までが「土用」と定められています。

このように土用は太陽と地球の位置関係から定められ、国立天文台より発表されています。

(国立天文台のサイトより引用)

今年は土用の丑の日が2回ありますから、今日は一の丑です。

土用の丑の日が2回となるのはそれほど珍しくなく、だいたい2年に1度の割合で2回となります。

しかし、今年の土用はその中でもちょっと特別で、7月中に2度目の土用の丑の日が巡ってきます。

7月に2回の土用の丑の日があるのは213年ぶりということです。

夏の土用の初日が丑の日であるということが、「7月に2回の土用の丑の日がある」ことの条件になるようですね。

?

土用の丑の日(一の丑)の境内の写真を撮ってみました。

2009年6月13日

黄色いツリフネソウ

珍しい「黄色」のロブスター、幸運にも調理免れる 米国珍しい色のロブスター「フィオーナ」(CNN) 米マサチューセッツ州イーストハムのレストランが「黄色」のロブスターを入手、「フィオーナ」と名付けるなど話題になっている。

開店してから32年の歴史があるレストラン、アーノルズ・ロブスター・アンド・クラム・バーのオーナー、ネイサン・ニッカーソンさんによると、フィオーナは6月上旬にカナダ東部沖で友人の漁師が捕獲したという。

ニッカーソンさんは、「ケープ・ゴッドで57年間暮らしているが、黄色いロブスターなんて今まで見たこともなかった」と驚いている。

フィオーナの色は実際には黄色というよりも、明るいオレンジ色。専門家によれば、この色のロブスターが生まれる確率は3000万分の1と、非常に珍しいという。

ネイサンさんは、フィオーナは非常に珍しいとして調理に回さず、客寄せに水槽に入れ展示している。

(CNN 2009/6/12)

人間の勝手な価値判断に生死を左右されたことを当のロブスターは知る由もないわけですが、まあ生き延びて人々の好奇の眼に曝され続ける一生の方が良かったのかどうか。

さて、貞昌院では、ちょっと珍しい黄色いツリフネソウが咲きました。

(一般的にみられるツリフネソウは このように紫色であることが多いのです。)

こちらは、teraさんのお寺でも咲いているようですね。

2009年5月24日

卯の花腐し

今日から旧暦の5月。

まるで梅雨に入ったかのように一日中雨が降り続きました。

※卯の花腐し(うのはな くたし) ・・・・旧暦4月(卯月)が終わり、春雨と梅雨の間頃に降り続く雨。卯の花を腐らせる雨の意味。卯の花が咲き終える時期と重なるためにこの名がある。

卯の花を 腐す霖雨の 水始に 寄る木積なす 寄らむ兒もがも

『万葉集』(巻19 4218・大伴家持)

■関連ブログ記事

2009年5月20日

真夏のような暑さ

境内に咲く花々より

モンゴル大使館にて。

渋谷の閑静な住宅街の中にあります。

ここだけ時間が停まっているかのようでした。

コーヒーブレイク

≪Stefano Anna(ステファノアンナ)≫のクッキーたち

吉祥寺にお越しの際は、是非 『ステファノアンナ』 にお立ち寄り下さい。

貞昌院の名前を出していただけると、何かサービスがあるかも知れません。

2009年5月 2日

蘭ランLAN

この時期、境内にはたくさんの蘭が咲いています。

ドイツスズランは園芸種のものですが、それ以外は貞昌院に自生する野性の蘭です。

特に、エビネ、キンラン、ギンランなどは、周囲の環境、特殊な細菌などと共存関係のネットワークがうまく働いていないと生育できない繊細な植物です。それゆえ、稀少であり絶滅危惧種に指定されているわけです。

菌根性樹木----菌根菌----キンラン・ギンラン

まさにローカルエリアネットワーク(Local Area Network)ですね。

キンランの人工栽培はきわめて難しいことが知られているが、その理由の一つにキンランの菌根への依存性の高さが挙げられる。ラン科植物はラン菌根と呼ばれる独特の菌根を形成し、ほとんどのものは多かれ少なかれ菌根から炭素(エネルギー)を含む栄養分を獲得しているため、その正常な生活には菌根が欠かせない。多くのラン科植物の場合、菌根菌(ラン科に限ってはラン菌という言葉も習慣的に用いられる)はリゾクトニアなど強い腐生能力を持つ腐生菌であるが、腐生菌は落ち葉や倒木などを栄養源にして生活している。

ところがキンランと共生する菌は腐生菌ではなく、樹木の根に外菌根を形成し、共生している菌であることがごく最近明らかにされた。外菌根菌の多くは腐生能力を欠き、炭素源を共生相手の樹木に依存しているため、共生相手である特定種の生きた樹木がなければ生存することができない。そのような菌に炭素源を依存するキンランは、間接的に樹木から栄養を摂取しているとも言える。従って理論上は菌根性樹木・菌根菌・キンランの三者共生系を構築しなければ栽培できない。自生地からキンランのみを掘って移植した場合には、ほとんどが数年以内に枯死するようである。 同様の例はアルブトイド菌根に依存するイチヤクソウ科植物にもみられる。

(Wikiペディア キンラン項より)

心無い方がこういう花を見つけると「自分の庭に」という自己中心的な考えを起こすのでしょう。

野草が盗掘されてしまう事例が後を断ちません。

とても残念なことです。

前述のように野性の蘭類を「盗掘」することは、永年かけて構築されていきた繊細な共存関係を損なうばかりか、その種を滅ぼす元となるということを心していただきたいと思います。

墓地・参道以外の場所に立ち入ることはご遠慮ください。

境内の動植物などを捕獲・採取することは厳禁です。

2009年4月 4日

満開!花祭り!!

ソメイヨシノが満開になりました。

今年は開花宣言後に肌寒い日が多かったため、満開になるまでに例年以上に日数を要しました。

明日は暖かい一日のようですので、だいぶ散ってしまうのではないでしょうか。

真夜中に夜桜を撮影してみました。昼の表情とは印象がだいぶ違いますね。

そのほか、境内をぐるりと廻って撮った写真を・・・・

貞昌院 花まつり 護持会総会 懇親会 【本日開催】

4月5日(日曜日)

11:00 花祭り法要

11:30 護持会総会

12:00 大滝てる子 リサイタル

13:00 懇親会(お食事をご用意いたします)

<抹茶のお点前とトークショー>

皆さまの御参列をお待ちしております。

2009年3月25日

貞昌院開花宣言

横浜地方気象台は3月22日に横浜地方における「さくらの開花」を宣言しました。

平年より6日、昨年より1日早い開花宣言となっています。

気象台の公式宣言では、中区の元町公園にある標本木に5-6輪程度以上咲いた時を開花としています。

貞昌院では本堂脇のソメイヨシノを勝手に標本木としております。

24日に数輪咲きましたので、貞昌院での開花宣言をここに(勝手に)させていただきます。

■貞昌院におけるこれまでの開花日

2005年 3月29日

2006年 3月21日

2007年 3月25日

2008年 3月23日

貞昌院での見頃は今週末(28-29日)辺りになるのではないかと予想しております。

ソメイヨシノが咲く頃には、様々な花が一斉に咲き乱れ華やかな雰囲気に包まれます。

土筆も一面に生えてきました。

■関連リンク

2009年3月24日

The Garden in Motion

貞昌院のサイトでは、2000年8月よりライブカメラを運用しています。

単に画像を配信しているだけでなく、サーバーに画像を蓄積する事によりリアルタイムの画像と過去の画像を自由に閲覧できる仕組みとしています。

そこで、蓄積した画像を使って2006年から08年にかけての3年間の記録を素材としてムービーにしてみました。

毎日午前8時の画像一齣として、一齣0.25秒で繋げています。

こうしてみると静止しているように見える庭も変化と躍動感に満ち溢れていることが分かります。

なかなか気づかないことですね。

2005年には境内の鐘楼堂屋根工事を行いました。

その期間にライブカメラを少し屋根の方向に向けて工事進捗の様子を記録しています。

工事中は毎日8時の一齣、そして動画の最終日、大晦日は一時間おきの画像で動画を作成しています。

除夜の鐘に間に合いました。

このライブカメラは決して高価なカメラではなく、いわゆるトイカメラと呼ばれるものを使用しています。

簡単な雨よけをつけて屋外に設置しておりますが故障無しで風雪に耐え続けてくれています。

なんと丈夫なカメラなのでしょう。

■関連ブログ記事

ライブカメラの可能性

2009年3月 6日

さくらんぼ満開

貞昌院の駅側墓地に植えられているさくらんぼの花がほぼ満開となりました。

だいたいソメイヨシノより2週間早く咲きます。

初夏にはこのようにたくさんの甘酸っぱい実を実らせるのです。

通常、さくらんぼは山形や長野といった涼しい地方の特産であり、暖かい地方では成らないと思われています。

けれども、最近は暖かい地方でも実の成る種類のサクランボがホームセンターなどで苗木が販売されているのをよく見かけるようになりました。

また、全国さくらんぼ普及会によりますと、さくらんぼが実をつけなくなる条件として

○窒素肥料を多用すると実らない

○肥沃な土質だと実らない

○若い樹や強剪定した樹などの太い枝にも当然実らない

という要素を列記しています。

気温が低いという条件よりは、むしろ他の要素が実を成らせる成らせないということに大きく関係しているとのことです。

つまり、暖かい地方にはさくらんぼが実をつけないというのは、誤った常識であるとのことです。

いずれにしましても、こちらのさくらんぼは毎年たくさんの実をつけます。

そのときにはまたご紹介いたします。

2009年2月14日

春の花々と2/28歴史講座締切のお知らせ

お知らせ

先日、ブログ記事でもご紹介いたしました、『映像(写真)でみる港南区の歴史』講座 (2月28日 開催 於港南図書館・講師は私が勤めさせていただきます) の受付が2月12日に開始となりました。

・・・・・ところがです。

なんと、会場となる港南図書館にて電話と窓口による受付を開始たところ、僅か15分で満席となってしまったそうです。

それ以降お申込みいただいた方につきましては、誠に申し訳ありませんでした。

またの機会を設けることができればと考えております。

お申込みいただきました方、ありがとうございます。

大きな反響を戴いたことに感謝の意を込めまして、有意義な勉強会になるよう準備を進めていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

春一番のあと、今日は一転穏やかな日和となりました。

気温も上がり、境内の花々が次々と花開いております。

緑萼梅(りょくがくばい)も満開になりました。

なぜ「緑萼」梅なのかは、この↓写真をご覧になれば分かると思います。

福寿草も咲き始めました。

いよいよ春本番です。

2009年2月12日

近づく春の訪れ

タウンニュース港南区版

2009年2月12日号より

いよいよ梅の見頃を迎えます!

下の写真は、今日(2月12日)現在の梅花の様子です。

紅白桃の色の競演が見事です。

香りも素晴らしいですよ。

昨年のデータを見ると2月27日がピークでした。

今年はそれよりも多少早めの予想です。

ズバリ、15日?20日が見頃でしょう。

2008年12月28日

シモバシラの霜柱

ここ数日の寒気の影響で、境内には霜柱がたくさんみられます。

今日はちょっと珍しい植物をご紹介します。

その名もシモバシラという植物です。

まずは、今朝のシモバシラの写真を一枚。

貞昌院裏庭の花畑で撮影しました。

シモバシラは、シソ科の多年草植物です。

なぜこの植物が霜柱を纏うのかというと、基本的に地面にできる霜柱と同じ仕組みです。

霜柱は、土中の水分が土粒子の間を毛管現象によって吸上げられ、地表で凍結する現象です。

シモバシラは、冬になってこのように一見枯れたように見えていても、根はしっかりと活きていて水分をどんどん吸い上げています。

地上部分に送られた水は、枯れてしまっている茎の導管を通っていきますが、ある程度まで進むと行き場所を無くし、導管の裂け目から出てきます。

このときに外気温が氷点下であると、空気に触れたとたんに次々と凍っていくという仕組みです。

つまり

(1)地下や茎の中では0度以上の温度

(2)気温は氷点下

(3)晴天である

(4)無風

という条件が揃うと霜柱が形成されていくのです。

昨晩から今朝に掛けては、まさにその条件が整ったという訳です。

近くで観察すると、霜柱が出来上がっていく仕組みが良くわかります。

自然は芸術家ですね。

2008年10月 6日

秋霖の金木犀

秋の長雨は秋霖(しゅうりん)とも呼ばれます。

しとしとと優しく降り注ぐ雨です。

境内には甘い芳香が漂うようになりました。

もう金木犀の季節なのですね。

今年は少し遅めの開花のようです。

まだ開いた花は少ないので、香りを楽しめるのはこれから。

コナラの実。

この木は3年前に植えたばかりの若木ですので、実の熟し方も少しのんびりしています。

墓地の水場に植えられている温州みかんがだいぶ色づいてきました。

鈴なり状態です。

小ぶりで、ややすっぱいですが美味しいみかんです。

お参りにお越しの際にどうぞお召し上がりください。

2008年9月27日

秋の境内散歩?達人と歩く町

本日、『達人と歩く町』講座が貞昌院を会場に開催されました。

日時 9月27日(土) 9:30-12:30

場所 貞昌院、その後散策

(主催・わが住む町を愉しむ会、 共催・港南区役所)

<日程>

・港南区役所、港南区民会議運営委員挨拶

・社会教育主事穂挨拶

・講義『港南区の歴史』 講師 貞昌院副住職 亀野哲也(私です)

・散策 貞昌院境内、永野小学校ほか 講師 港南の歴史研究会会長 馬場久雄氏

今回の貞昌院講座には、約30名のご参加をいただき、とてもにぎやかな会となりました。

最初に、客殿においてスライドと航空写真により港南区の歴史を概観し、引き続き本堂、客間、庭、茶室などの拝観を行いました。

<写真はありません>

境内散策ではたくさんの秋の花が楽しめます。

皆さんと一緒に愉しんだ花々を、早朝あらかじめ撮影しておいた写真にてご紹介いたします。

繊細な花が多いですね。

2008年9月26日

真っ赤に酔う

昨日がお酒の話題だったので、今日は酔っ払いの話題を。

ことしも酔芙蓉(スイフヨウ)の花が見ごろになりました。

境内の表玄関前にはやはり、扶養の花が見ごろとなっていますが、そちらは普通の扶養で、最初から最後まで真っ赤です。

ご紹介した酔扶養は、裏庭の茶室の横に植えられているものです。

早朝には純白であった花が、昼過ぎには真っ赤に変化します。

(左と右の花は同じ花です。念のため)

その仕組みは、紅白の競演でご紹介したとおり、赤色の色素である、アントシアンの配糖体・アントシアニンが生成され、広がっていくことによるものだと考えられています。

同じ花びらを時間を変えて撮影してみました。

これだけの短い時間に色の変化をみることができることに驚きです。

2008年9月23日

秋彼岸の中日

秋分の日を迎えました。

この日を中心に、前後一週間が秋の彼岸となります。

境内では彼岸花がまもなく見ごろを迎えます。

ほおずきがまだ赤い実をつけています。例年よりやや遅れ気味。

天道虫が葉やほおずきを、葉脈を残して食べていきますので、もうすぐ真っ赤な丸い実が見えるようになります。

ヨウシュヤマゴボウ(右上の写真)は、まだ花の状態。

貞昌院には白花の彼岸花が多く咲いていきます。

これからが見ごろとなりますから、お墓参りの前後にゆっくりと秋の花々をお楽しみください。

【追記】

今日の夕方より、永谷天満宮の秋まつりが開催されます。

屋台も並び、舞台ではにぎやかな演芸が次々と披露されていきます。

どうぞお越しください。

2008年8月 2日

暑さに強いものたち

猛暑というより酷暑という表現のほうがピッタリくるような夏ですね。

セミたちも短い成虫の期間を謳歌するように、存分に鳴いています。

暑い暑いといっても、その暑さを好み、たくましく成長している植物たちもたくさんあります。

ハチがムクゲの花の中で一休み。

暑い時には無理をしないで適宜休息をとるのが一番です。

ゴーヤーも実が生りはじめました。

夏バテ防止にゴーヤー料理は欠かせません。ビタミンたっぷりです。

駐車場の周囲に育っている夾竹桃。

数年前に小さなポット苗木を買ってきて植えたものですが、ぐんぐん大きくなりました。

とても毒があるとは思えない美しい花を咲かせます。

・・・いや、美しいから毒があるのかな?

2008年5月25日

境内・雨上がりの情景

昨夕からの雨が昼過ぎまで続きました。

人間にとっては鬱陶しい雨でも植物たちにとっては恵みの雨であり、成長に欠かせない雨でもあります。

マツバギクは、陽を浴びている間だけ花開きます。

夕暮れ近くなるとこのように花を閉じてしまいます。

左はヤマボウシの花。

右はドクダミの花です。

こちらは雑草の類ですが、草むらに黄色い花を咲かせています。

花の中を覗くとアブが雨の止むのを待っていました。

最後はシモツケソウ。

この草は、天道虫の幼虫が好むらしく、幼虫とともに成虫もよく見かけます。

赤い星が猫の顔の形に見えませんか?

下の写真は私が撮影したものではなく、以前写真仲間のRさんより戴いた天道虫の写真。

このように、ハートのような形の個体もあります。

かわいらしいですね。

2008年3月23日

サクラ開花宣言

春本番、サクラ開化宣言/横浜

横浜地方気象台は二十三日、横浜で桜(ソメイヨシノ)が開花したと発表した。平年より五日早い開花。この日の横浜の最高気温は一七・四度で平年より四度ほど高く、四月上旬の暖かさになった。

「観測している元町公園(同市中区)の標本木が五、六輪以上咲いた状態になったので開花を確認した」と同気象台。今後の気温にもよるが、満開になるのは一週間から十日ぐらい後になる見通しという。

(カナロコ)

春の陽気に誘われて貞昌院のソメイヨシノも数厘が咲き始めました。

今度の土日が見頃になりそうです。

桃の花はまだ蕾。

見頃は来週になるでしょう。

レンギョウとトサミズキ

2008年3月19日

小鳥と戯る

境内が花々に包まれるようになると、小鳥たちも集まってきますので、とても賑やかになります

特に甘い蜜が出る緋寒桜、その枝はメジロたちの大好きな場所です。

ところが、ヒヨドリがやってくると他の鳥たちはいっせいに飛んで行ってしまいます。

ウグイスの初々しい鳴き声も聞かれるようになりました。

警戒心が強く、藪の中からなかなか出てこないので姿を見るのは少し大変です。

ようやく今年最初の姿を見ることができました。

まだ練習モードなのですが、間近で鳴き声を聞くと迫力があります。

あと一か月もすればきっと素晴らしい声が境内に響き渡ることでしょう。

ウグイスはなかなか近くに来てくれないのですが、時々吃驚するほど接近遭遇することもあります。

2007年12月25日

ミノムシ寒風の中に

境内の梅の枝にミノムシの蓑を見つけました。

おそらくオオミノガでしょう。

そういえば、最近ミノムシを見かけなくなりました。

その原因はオオミノガに寄生するオオミノガヤドリバエといわれています。

オオミノガは、蛾の形になるのは雄だけですし、雌は蛾にはならず、一生蓑の中に留まるというような特長的な性質があります。

実に不思議な生態です。

子どもの頃は、ミノムシに色紙や毛糸で蓑を作らせたりして遊びましたが、今や貴重な存在になりつつあるのかもしれないですね。

オオミノガヤドリバエなどに負けずに生き残って欲しいものです。

外は寒風が吹き荒れていますが、蓑の中はきっと暖かいのでしょう。

枝の梅の蕾もだいぶ膨らんできました。

2007年12月23日

露姫さまのプレゼント

昨晩から降り続いた冷たい雨は、朝になって上がり、青空が覗いています。

境内の草木たちは水滴を纏い、朝日をいっぱい受けててキラキラ輝きます。

それは、一晩中いそがしく銀の馬車で配り廻った露姫さまからの贈り物。

夜ふけの空

人と、草木のねむるとき、

空はほんとにいそがしい。星のひかりはひとつづつ、

きれいな夢を背(せな)に負ひ、

みんなのお床へとどけよと、

ちらちらお空をとび交ふし、

露姫さまは明けぬまに、

町の露台のお花にも、

お山のおくの下葉にも、

残らず露をくばらうと、

銀のお馬車をいそがせる。花と、子供のねむるとき、

空はほんとにいそがしい。

『空のかあさま』 金子みすゞ

2007年12月 9日

土佐水木・椿

境内の木々は赤や黄の葉を纏い、とても鮮やかです。

その紅葉のしかたも実に個性的。

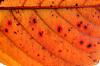

たとえば、土佐水木(トサミズキ)は、葉脈がくっきりとしているので、とても見栄えがします。

葉脈に沿った模様も特徴的です。

椿も見頃になりました。

2007年12月 2日

境内のイチョウが見頃に

境内のイチョウがだいぶ色づいてきました。

駐車場に腰掛けて写生をされる方や、写真を撮られる方も目立ちます。

見頃は来週一杯まででしょう。

中旬ごろには一気に落葉します。

テレビを見ていたら、先ほどJR東海の、奈良・西大寺のCMが流れました。

そういえば、今年9月、貞昌院檀信徒旅行で奈良へ参拝旅行を行いましたが、西大寺では参拝時間がちょうどJR東海の撮影の時間と重なりました。

今月から流れているテレビCMは、その時に撮影されたシーンが流されています。

インターネットでも見ることができます。

大茶盛では、スタッフの方と一緒にお茶をいただきました。

そのときに撮影したスナップです。

そして、CMに使われているシーンがこちら ⇒ 【体験、大茶盛式】 です。

比較してみてください。

JR東海のCMを見るたびに、その場に私たち(貞昌院団参)のグループもいたのだということを思い出すことでしょう。

2007年11月13日

サフラン色はどんな色

境内のサフランの花です。

主に茶室裏に生えているのですが、客殿入口玄関の前にも数厘咲いています。

ほとんどの花はもう見頃を過ぎてしまいましたが、客殿玄関前の花はまだ楽しめます。

花も美しいですが、この真っ赤な雌蕊が貴重なのです。

サフラン(学名Crocus sativus L., 英: saffron crocus, 仏: safran)は、地中海沿岸を原産とするアヤメ科の多年草。およびそのめしべを乾燥させた香辛料。日本では大分県竹田市や宮城県塩釜市で生産されている。

【特徴】

独特の香りを持ち、水に溶かすと鮮やかな黄色を呈するため料理の色付けをする際に使用される。香りの主成分はサフラナール。色素はクロシン。この色素は水溶性で油には溶けない。

南フランスの名物料理ブイヤベースや、スペインのパエリアにはかかせない。またインド料理のサフランライスでもおなじみである。

めしべは、生薬としては番紅花(ばんこうか、蕃紅花とも書く)と呼ばれ、鎮静、鎮痛、通経作用がある(日本薬局方に「サフラン」の名で収録されている)。

紀元前からヨーロッパで香料・染料として利用されていた。大変貴重でその分、値段も高い香辛料である(1gで500?1000円程度)。古代ギリシアではサフランの黄色が珍重され、王族だけが使う事を許されるというロイヤルカラーになっていた時代もある。

(Wikiペディア)

このようにサフランは、その真っ赤な雌蕊が貴重な香辛料となります。

貞昌院でも、雌蕊を収穫して乾燥し、パエリアなどの料理に利用しています。

こんなにたくさん採れました。

手間のかかる作業なので、高価であるということも納得がいきます。

サフランは、旧約聖書では「芳香を放つハーブ」として書かれておりますし、古代インドから僧侶たちは法衣をサフラン色に染めました。

曹洞宗で用いる木蘭は 木蓮と木蘭 でご紹介したとおり、ミロバラン(呵梨靱)から作られた染料で染めます。

また佛旗では樺色で表現されているのですが、樺色は僧侶の衣、僧侶の象徴でもあります。

対して、サフランの雌蕊は上の写真のように真っ赤なのですが、染料として用いるとパエリアのライスの色でもわかるように黄色く染まります。

染められた布地は上品で明るく輝くような黄色となります。このような感じです。

ですから、木蘭や樺色とはかなり印象が異なります。

サフラン色といえばどのような色をイメージしますか?

Wikiペディアでは、サフランの花弁の色と、サフラン染めの黄色の両方をサフラン色としています。

(Wikiペディアによる分類)

#FFCC40saffron yellow

サフラン色サフランの雌しべで染めた色

#CEC5F0サフラン色 サフランの花の色

しかし、欧米では、このサフランの雌蕊そのものの色をサフラン色と考えていることが多いようです。

(kamenoが勝手に分類)

#A91418サフランの雌蕊色 サフランの雌しべの色

例えば、『サフラン・キッチン』の中で、本のタイトルのとおりキッチンをサフラン色に塗る場面で、サフラン色を主人公マリアムの娘、サラがサフラン色を説明するくだりでは

夕焼けみたいに真っ赤、切り傷つくっちゃったときの血の色、お母さんの指先についたヘナ、トルバートゥの土か、ゴセマールバートの土、溶岩の色、ケシにザクロ…

『サフラン・キッチン 』 (新潮クレスト・ブックス) ヤスミン・クラウザー (著)より

先のミャンマーの軍事政権に対する僧侶や市民らの抗議デモのことを「サフラン革命」というように表現する報道が欧米を中心に広がっています。

「サフランで染めた法衣」というよりは、「サフランの雌蕊色の法衣」としての印象で名づけられた呼称なのでしょう。

ミャンマーでの抗議デモに関連して、特別寄稿「平和を祈る」を、SOTO禅インターナショナルにお寄せいただきました。

ご紹介させていただきます。

こちらからご覧下さい。

【関連トピックス】

2007年11月 1日

フジバカマ

秋の七草の一つです。

花はとても個性的で、下半分が紫、上半分が白い管状花から、このように細いおしべが伸びていきます。

葉と茎は乾燥させるとよい香りがするので、中国では浴槽に入れたり香水として身ににつけたといわれています。

「蘭草」「香水蘭」といわれる由縁です。

日本には奈良時代に中国から伝わり、秋の七草として古くから親しまれてきました。

香りも良いのですが、適量をさらしの袋に詰めて煮出し、風呂に入れることにより補温、肩こり、神経痛、皮膚のかゆみなどに効果があります。

写真をもう一点。

ヤグルマギククジャクソウです。

この花が咲くと秋の深まりを実感します。

※花の名前を間違えておりました。訂正します。

2007年10月24日

玉梓と柘榴

これ、何の形に見えますか?

カマキリの頭・・・・・?

大黒尊天の持つ打出の小槌・・・・・・?

これは、烏瓜(カラスウリ)の種子なのですが、ユニークな形をしていますね。

烏瓜は花の形も独特です。白いレース編みのような不思議な形。

そして秋には真っ赤な実となります。

実の中には、このような種がたくさん詰っています。

昔の人はこの種子を、手紙を細く折りたたみ結んだ形と捉えました。

烏瓜の別名 「玉章・玉梓(たまずさ)」は「結び文」から来ています。

たまずさ[―づさ] 2 【玉▼梓・玉▽章】〔補説〕 「たまあずさ」の転。古代、使者が手紙を梓(あずさ)の木に結びつけて持参したことから

[1] 手紙・便りの美称。

[2] 料理で、材料を結び文のように結んだもの。

[3] 〔補説〕 形が結び文に似るところから カラスウリの種子。

[4] 使い。使者。

(大辞林)

花言葉は 「よき便り」

なんだか幸せを運んできてくれそうな種子です。

種子の話題をもう一つ。

境内の柘榴(ざくろ)の木には、こんなにたくさんの実が成りました。

まるで ルビーのような鮮やかな輝きが実に美しい。

柘榴石というとガーネットのことですが、ガーネットには様々な色のバリエーションがあり、高品質なものはルビーのような鮮やかな赤となります。

それこそ柘榴石の柘榴石たる由縁ですね。

柘榴の花言葉は 「円熟の美」「子孫の守護」

2007年10月 8日

キンモクセイは何の香り?

キンモクセイが咲き始めました。

境内が甘い芳香に包まれています。

今年のキンモクセイの開花はずいぶん遅いですね。

しかも一斉に開花せず、段階的にパラパラと咲いています。

これも夏の酷暑の影響なのでしょうか。

さて、キンモクセイの香りから何を連想しますか?

トイレをイメージされる方も多いのではないでしょうか。

私もそうですが。

さて、エキサイトのサイトにある トイレの「キンモクセイの香り」が衰退した理由 に、最近トイレの芳香剤としてキンモクセイが使われなくなった理由が書かれています。

簡潔にまとめると

「かつてはトイレ=汲取り式が主流で悪臭が酷かった」

↓

「悪臭よりも強力な香りで対抗するためにキンモクセイが選ばれた」

↓

「トイレの芳香剤=キンモクセイというイメージが定着」

↓

「水洗トイレが普及」

↓

「消臭技術の発達により臭いレベルを下げた後、弱い芳香で押さえることが主流に」

↓

「香りの多様化」

という流れで、現在はキンモクセイの香りの芳香剤はほとんど生産されなくなったということです。

確かに薬局の芳香剤コーナーを見ても

ラベンダー ハーブミント せっけん 白桃 パッションオレンジ ブルージャスミン グリーンリーフ 森林浴 桜 レモン キンモクセイ 桃 ピュアローズ ホワイティフローラル フレッシュベリー・・・・・・・・

キンモクセイも無いことは無いですけれど、やはり多様化してますね?

この季節、キンモクセイの香りが漂ってきた時、無意識にトイレを連想する人は、おじさんおばさんなんて言われそうです。

そして、キンモクセイ=トイレの香りというイメージではなく、キンモクセイはキンモクセイの香りとして楽しむことができる時代にようやく戻りました。

2007年10月 4日

みかん-ほんのり色づく

貞昌院のみかんです。

だいぶ大きくなりました。

ほんのりと黄色くなりつつありますね。

あと1ヶ月ほどで食べごろとなります。

このみかんは、全くの無農薬ですから、実を食べるだけではもったいないのです。

有益な成分はむしろ皮の方が多く含まれており、陳皮などとして珍重されきました。

そこで、貞昌院ではこのみかんを利用してマーマレードを作っています。

作り方はいたって簡単なのでご紹介いたします。

材料のみかんは無農薬のものをご使用下さい。

みかんマーマレード(貞昌院版)

【材料】

みかん

白砂糖(みかんの1/3の重さ)

水(みかんと同じ重さ)

(1)みかんを洗い、実を取り出す。

(2)実の部分は薄皮を取り、果肉のみを使用。

(3)皮の部分を薄く千切りにする。

(4)皮を熱湯で軽くゆがく。

(5)皮を鍋に入れ、ひたひたの水の量に1時間つけたあと弱火で煮る。

(6)皮が柔らかくなったところで砂糖・果肉を段階的に入れる。

(7)かき混ぜながら、とろみがつくまで2時間程煮詰めたらできあがり。

■関連記事

みかんと湘南色とグレート・ノーザン鉄道

温州みかん

■関連キャラクター

⇒こちら

2007年9月24日

紅白の競演

茶室裏に酔芙蓉の花がたくさん咲いています。

左側の白い芙蓉は今朝咲いたばかりのもの。

右側の紅い芙蓉は昨日咲いて萎んでしまったものです。

酔芙蓉は、早朝にはこのように純白の花を咲かせます。

それが、時間の経過とともに、次第に華脈から筋状に赤く染まっていき、だんだんと面的に赤い部分が広がり、色も濃くなっていきます。

以前、紅葉の色づくしくみ や、紫陽花はいっそう赤く鮮やかに

でご紹介しましたが、紅葉は葉のなかにアントシアンが蓄積されていくことによって紅く染まります。

これと同じように、このアントシアンの配糖体・アントシアニンが急速に生成されることが酔芙蓉の赤くなる要因になっているのだと考えられています。

アントシアニン (anthocyanin) は抗酸化物質として知られるポリフェノールの一種で、アントシアニジン (anthocyanidin) をアグリコンとする配糖体のこと。植物界において広く存在するアントシアン(anthocyan, 果実や花の赤、青、紫を示す水溶性色素の総称)の一種で、高等植物では普遍的な物質であり、花や果実の色の表現に役立っている。

Wikiペディア

なお、アントシアニンは、PHによって色が変化する性質があり、酸性で赤くなります。

紅い薔薇の花も、このアントシアニンにより発色しています。

気温の上がる日中に、酔芙蓉の花の細胞においてアントシアニンの生成が急速に進み、これにより花全体が次第に紅く紅く染まっていくのでしょう。

白き芙蓉 あかき芙蓉と かさなりて 児のゆく空に 秋の雨ふる (与謝野鉄幹)

■関連トピックス

スイフヨウ

2007年9月15日

女郎花と秋の空

境内の女郎花(オミナエシ)が見頃です。

女郎花は秋の七草の一つとして万葉の時代から親しまれてきました。

芽之花 乎花葛花 瞿麦之花 姫部志 又藤袴 朝皃之花

(萩の花尾花葛花なでしこの花女郎花また藤袴あさがほの花)

『万葉集』 山上憶良

女郎花の傍には釣舟草(ツリフネソウ)も咲き始めました。

まさに舟を釣ったような独特の形が面白いですね。

秋の夕焼けはひときわ美しいです。

下の写真は9月12日夕方に撮影した写真。

あたり一面真っ赤に染まり、それはそれは美しい夕焼けでした。

思わず庫裏の屋上に登って変化していく空の色にしばらく見とれてしまいました。

2007/9/12 18:16

ISO200 1/20 F5.6 EV-1.5

横2枚合成

晴れた日の夕焼けのグラデーションと是非比較してみてください。

2007年8月18日

早生の栗が色づきはじめました

墓地へむかう参道に植えられている栗の木。

今年は気温が高い日がつづいていましたので、昨年よりも色づくのが若干遅いような気がします。

それでも、日差しをたっぷり浴びていますので、きっと甘い栗となっていることでしょう。

今日、まとめて収穫しました。

落下した実は、参道の斜面を自然に転がり落ち、一箇所に集まっていきます。

収穫はとても楽です。

昨年のトピックスと併せてご参照下さい。

小学生たちのサツマイモ畑は、まさに生育著しく、蔓が畑一杯に広がってしまいました。

時折、畝の外にはみ出した蔓をひっくり返してやる必要があります。

こちらもたくさんの日差しを浴びて、甘いさつまいもが収穫できるのではないでしょうか。

2007年8月16日

フヨウ ツルボ ヤマユリ

残暑厳しいこのごろですが、境内にはたくさんの花が咲いています。

小学生の育てるサツマイモも、陽射しをあびてぐんぐんとつるを伸ばしています。

たくさん収穫が期待できそうです。

2007年7月 7日

七夕の夜とハグロトンボ(♂)

今日は七夕。

横浜は梅雨の真っ最中ということもあり、時折小雨が降る曇天となっています。

平均して晴天率は20%程度ということですから、この7月7日に星空を見ることはかなり難しいのですね。

天帝により引き離されてしまった織女と牽牛は、年に一度、7月7日にしか会うことができないという、切ないお話ではありますが、よくよく考えてみれば、ベガもアルタイルも、太陽の2倍前後の質量があるわけですから、主系列星の概算で、寿命は100億年位。

ということは、100億×20% = 20億回会うことができる訳です。

人間のカップルが二人で過ごす時間よりもずっとずっと長いじゃないか!コノヤロー!というのが、二年位前、まちゃまちゃのネタでありました(確か)。

それは冗談として、本来は、七夕は旧暦で祝う方が合理的です。

なぜかというと、太陰暦での7日は、上弦の月ですから、夕暮れにはこれから西に沈もうとする月となります。

天の川が見頃になる宵の口を過ぎる頃には、邪魔な月はいなくなります。

そして、何より、旧暦の7月7日は既に梅雨が明けて、24節気の処暑に最も近い新月から7日目の日ですから、晴天率は高いです。

⇒(今年は8月19日)

国立天文台では、この旧暦の7月7日を「伝統的な七夕」としようとアピールしています。

http://www.nao.ac.jp/QA/faq/a0309.html

ということで、今日は曇天で星空は見えませんが、ちっとも残念ではない・・・・のです。

先日、ハグロトンボのメスの写真をご紹介しましたが、今日はオスの写真です。

オスの方が警戒心が強いのか、なかなか近くから撮影させてくれません。

しばらく池のほとりで追いかけっこをしました。

緑色の鮮やかな金属光沢が美しいですね?

あたりにメスの姿は見えませんでしたが、今日は出会うことができたのでしょうか。

その他境内の花々をいくつか

2007年6月27日

まもなく半夏生

まもなく半夏生を迎えます。

天文学的には、黄経100度の点を太陽が通過する日ですから、7月2日ごろになる訳ですが、なぜ半夏という名称なのかというと、僧堂の九旬夏安居(旧暦4/15-7/15)期間のちょうど半分(真ん中)の日だからという説があります。

また、半夏生の日は毒草が生え、毒気に満たされるという思想があり特別な食事を取ったり、農作業は基本的に中止したりという風習が残されています。

この日には、福井では鯖を食べ、関西は蛸を食べ、京都では団子を食べ、香川では饂飩を食べる習慣があるそうです。

地方色豊かですね?

ということで、まもなく半夏生となるわけですが、この日が近づくと、半夏生の一番上の葉が白なります。

この植物には、半夏生ではなく、半化粧という字を当てたりもします。

白い葉が少しづつ生えてきている様子です。

暦をみなくても、半夏生が近いことがわかるのです。

自然は正直ですね。

このように白い葉が出てきたら、半夏生はもうすぐ。

2007年6月26日

ようやく梅雨らしい天候に

アジサイたちの見頃は少し過ぎてしまいましたが、ようやくまとまった雨が降りました。

こちらは柘榴の花。

まもなくタコ星人がやってきます。

小学生たちが植えたサツマイモの苗にもたくさんの雨粒が降り注ぎます。

これだけたっぷり降れば当面は大丈夫でしょう。

今年は水不足の地域も多いとのこと、とても心配です。

2007年5月13日

ユキノシタ、三寸アヤメ、芍薬

境内に咲く花々です。

今日の写真は敢えて、少しマイナス補正を掛けて撮影してみました。

天候の条件は曇天です。

一枚目は桜草咲き終わった後のガク。

☆マークのようで、かわいらしい形ですね。

大好きな被写体の一つです。

二枚目はサンゴソウ。

その名のとおり、サンゴのような色の美しい花です。

三枚目は芍薬。

表の庭に咲いています。

この時期一番目立つ花でもあります。

実に華やかですね。

これは三寸アヤメ。

そしてユキノシタ。

かわいらしい大文字の花が特長です。

最後はヤグルマギク。

地被植物でとても強い性質をもっているため、放っておいてもどんどん繁殖していきます。

母の日の夕食にて。

我が家の三人の母親と四人の母親に感謝しつつ

2007年5月 6日

やさしくものを言ふ若葉雨

連休最後の日は、一日雨模様となりました。

新緑輝くこの時節の雨は、「若葉雨」ということばがいちばんしっくりくるような気がします。

若葉雨 なにかやさしく ものを言ふ 西島麦南

降り注ぐ雨の中、ウグイスの美しい声は相変わらず境内に響いています。

蘇東坡のこんな句が頭に浮かびます。

渓声便是広長舌 山色豈非清浄身

谷川の水音は ほとけのこえ

山のすがたは ほとけのからだ

大自然の中には仏法が満ちあふれています。

若葉雨のやさしいこえ、聞こえますでしょうか。

雨後の筍ということばがありますが、雨が降った日の筍の生長は特に顕著で、一日に1メートルも伸びることがあります。

その勢いたるや、地面から顔を覗かせた筍は、僅か10日間で竹になってしまうため、たけのこを意味する漢字は「筍」が充てられています。

この「筍」という字は、「10日間」を意味する「旬」に由来します。

2007年5月 2日

山芍薬・大山蓮華・カモミール

裏庭に咲く山芍薬(ヤマシャクヤク)です。

降り注ぐ優しい雨の中、水滴を纏った姿がひときわ花の美しさを引き立てます。

「恥じらい」という花言葉がよく似合う清楚なたたずまいの花ですが、夏過ぎには毒々しいほどの真っ赤な実とつやつやした大きな黒い種子の派手な実を実らせ、その印象の差に驚かされます。

二枚目はカモミール。

マーガレットを小ぶりにしたような花です。

爽やかな香りが高ぶる神経を鎮め、リラックスさせる作用があります。

安眠・疲労回復をもたらす優しい花です。

三枚目は大山蓮華。

純白の花弁と蕊の色が対照的です。

今朝までは、まだつぼみでしたが一気に開花しました。

雨上がりには、境内を鯉のぼりが泳ぎます。

2007年4月22日

木蓮と木蘭

撮ろう撮ろうと思いつつ、なかなか撮影できないまま、見ごろを少し過ぎてしまいました。

花弁が綺麗に残っているものは少なくなってしまいましたが、裏庭に咲くモクレンをご紹介します。

モクレンといえば、先の中国旅行の際、杭州の街でたくさん見かけました。

杭州は横浜よりもだいぶ南に位置するためか、一ヶ月以上早く咲いています。

↓こちらは、杭州にて3月8日撮影。

法衣の色、木蘭色は、この木連の別名でもあります。

もく‐らん【木×蘭】

1 モクレンの別名。

2 「木蘭色(もくらんじき)」の略。

3 織り色の名。縦糸が黒、横糸が黄のもの。

4 襲(かさね)の色目の名。表は黄、裏は黒のもの。

(大辞泉)

ただし、木蘭の衣の木蘭色は、木蓮によって染色したのではなく、インド北部からビルマの森林に自生するミロバランによるものだとされています。

ミロバランについては下記サイトに詳しく掲載されています。

http://www.frannel.com/12mirobaran.htm

ミロバランは正倉院にも呵梨靱(かりろく) として保存されている、貴重な漢方薬でもありました。

染料として使われる植物は、薬効のあるものが多いですが、その不思議な力があるがゆえに、法衣にも使われたのだと思います。

ミロバランの薬効:止咳・止瀉・利咽の効能があり、咳嗽や下痢・嗄声・脱肛・血便・性器出血・帯下・遺精・頻尿など。とくに収れん・固渋薬のひとつとして慢性の下痢や咳嗽に対して常用され、利咽薬として声がかれたときにも効果がある。(引用元:三牧ファミリー薬局)

また、チフスやブドウ球菌に対する殺菌効果もあり、インドではアーユルベーダにも活用されていました。

ミロバランから染め上げられた布地は、実に上品な色なのですね。

#C7A252 |

もくらん もくらんいろ |

木蘭 木蘭色 |

黄橡 | ミロバランの実で染めた色 法衣に用いる際は木蘭色(もくらんじき) |

|---|

発色色素は水溶性タンニンで、染色方法により

ミョウバン⇒ くすんだ黄色

酢酸銅 ⇒ 茶色

塩化第一鉄⇒ こげ茶色

と変化します。

さらに、鉄媒染をすると、鮮やかな紫色となり、まるで冒頭写真の木蓮のようになります。

大法要の際に多くの僧侶を見る機会がある場合には、是非、木蘭の衣の色に着目してみてください。

バラエティーに富んだ木蘭色を楽しむことができます。

2007年4月20日

ウラシマ草

天神山の参道に咲き始めたウラシマ草です。

突然この花に出会うとぞっとします。

すーっと伸びた蔓が、浦島太郎のつりざおに似ているから名づけられた不思議な花です。

食虫植物のウツボカズラにもそっくりですが、虫が入っても食べられることはありません。

ただし、花の中は出難い構造になっており、入った虫により受粉を確実に行うことができるような仕組みになっています。

山門前の八重桜はまさに見ごろを迎えました。

シメイヨシノよりも一足先に咲いたサクランボ。実が膨らみ始めています。

ソメイヨシノのほうは、花が咲き終わっても、結実することがありません。

梅にもたくさんの実が成っています。

親子連れの会話

子「これ、なあに?」

親「ウメの実だよ、この実を採って梅酒を作るの。ここの神さまは、きっとお酒が大好きなんだね」

まあ、当たらずとも遠からず。

天満宮の御神酒は、この梅から作られた梅酒です。

御宮参りとか、七五三、結婚式の際に振舞われます。

いろいろな木で、花から実への変化が見られます。

こちらはモミジ。

最後はミズキの花。

今いる部屋の窓の直ぐ先に咲いています。

2007年4月 6日

ツクシとスギナ

奥の院の周囲にたくさんの土筆(ツクシ)と杉菜(スギナ)が生えています。

土筆は、杉菜に先立って3月下旬に出できます。

また、杉菜はその後、4月に入ってから一斉に生えてきますので、丁度今の時期に両方の姿を同時に見ることができるのです。

現在上永谷駅のある一帯は、駅が出来た昭和51年以前には田んぼがたくさんあり、畦道一面にそれこそたくさんの土筆が生えていました。

私が子どもの頃は、土筆を摘み取ってきて、それをおひたしにして食べたことを思い出します。

駅前にはこの春、高層マンションが完成しました。

昔の面影は、そこには無いですね。

時代の変化をつくづく感じます。

天神山からは、その高層マンションを見渡すことができますが、駅側の斜面は菜の花とサクラが見頃の終わりを迎えています。

国土交通省のサイトで、市営地下鉄上永谷駅が開業してから、丸山台の開発、そして環状2号線の開通に向けての劇的な街の変化を見ることができます。

昭和53年

http://w3land.mlit.go.jp/Air/photo400/77/ckt-77-1/c10/ckt-77-1_c10_41.jpg

昭和58年

http://w3land.mlit.go.jp/Air/photo400/83/ckt-83-3/c9b/ckt-83-3_c9b_12.jpg

昭和63年

http://w3land.mlit.go.jp/Air/photo400/88/ckt-88-2/c8/ckt-88-2_c8_25.jpg

2007年4月 3日

催花雨降り注ぐ

菜の花の咲く時期に降り続く雨のことを「催花雨」と言います。

この雨は植物にとって成長を促す雨であり、花々を咲かせる甘露の雨でもあります。

「菜種梅雨」とも呼ばれますね。

日本語の豊かさは、このような自然現象に対する語彙の多さに特徴的に見ることができます。

悠久の昔から育まれてきた感覚なのです。

■関連記事・併せてご参照ください

雨の呼び名にもたくさんあります

個人的に雨降る日の写真撮影は大好きです。

花々の表情が活き活き輝いていますから。

催花雨降り注ぐの境内の花々をご紹介します。

2007年3月29日

ソメイヨシノ八分咲き

気温がぐんぐんあがっています。

境内の桜(ソメイヨシノ)は、一気に五分?八分咲きとなりました。

貞昌院花いっぱい計画の記事でご紹介しましたが、貞昌院の裏山(天神山)は、貞昌院と天神社がお互いに管理しています。

江戸時代?戦前にかけて桜山として有名だった(それこそ、野毛地区の芸者衆などが花見に多数訪れたとの記録が残されているくらい)のですが、戦時中にソメイヨシノが伐採され、畑になり、戦後の植林政策により、杉が植えられてしまいました。

5年前から、かつての桜山を復元しようと、上永谷駅側の斜面に約200本のサクラの苗木が貞昌院および天神社氏子の皆さんの手で植えられています。

なお、サクラといえばソメイヨシノというイメージですが、ソメイヨシノは、オオシマザクラとエドヒガンザクラの交配により生み出された新しい品種です。

そして、全国各地に植樹されているソメイヨシノは、ソメイヨシノはクローンなるが故に の記事でご紹介したように、同一の遺伝子を持つ、いわば「一本の木」です。

そのために、ソメイヨシノであれば全国どこでも同じような咲き方をし、同じような散り方をしてしまいます。

何よりも 病気に弱く、寿命が短いことがソメイヨシノの欠点です。

そこで、天神山に新しく植樹しているサクラは、ソメイヨシノのほか、ヤマザクラ、陽光桜、河津桜など、さまざまな種類の桜を混ぜて植樹しています。

桜山を後世に残すという意味では、一時的にでも桜の伐採があって却って良かったのかもしれません。

多種類を混在させることにより、咲き方や散り方も異なりますし、咲く時期も、種類により微妙にずれてきますから、それだけ長い期間桜の花を楽めます。

天神社の境内には梅林もあります。

これからも、2月から4月上旬にかけてさまざまな梅花、桜が境内に彩を添えてくれることでしょう。

一枚目は、天神社との境界に植えられている古木。

本堂の直ぐ脇にあるため、境内の華やかさにひときわ貢献しています。

今のところこの木が八分咲きとなっています。

裏山より本堂を眺めました。

手前のソメイヨシノはまだ五分といったところでしょうか。

裏山の墓地からのパノラマです。

次の土日あたりが一番の見頃ではないかと思います。

サクラの花の背景に見えるのは、太陽光発電パネルです。

そういえば、先日このような報道がありました。

ソメイヨシノの起源に関する諸説にほぼ決着がついたようです。

ソメイヨシノの「両親」判明=オオシマザクラとコマツオトメ?遺伝子解析で

桜の代表的な品種、ソメイヨシノは、伊豆地方に固有の野生種オオシマザクラと東京・上野公園などにあるコマツオトメの交配で生み出された可能性が高いことが分かった。千葉大や静岡大などの研究チームが遺伝子を解析した成果で、30日から茨城大で開かれる日本育種学会で発表する。

ソメイヨシノの起源をめぐっては、(1)江戸時代に染井村(現在の東京・駒込付近)で育種された(2)伊豆半島に自生していた(3)韓国・済州島の王桜が先祖?との3つの学説があった。

今回の遺伝子解析結果によると、染井村説が有力となる。

歴住塔脇のヤマザクラは、ソメイヨシノよりも一足先に満開となりました。

ヤマザクラは葉も同時に出てきます。

遠くから見ると、白い花と黄緑の新緑のコントラストがとても美しいのです。

2007年2月28日

ミツマタ

気象庁定義の「冬」きょうが最後、初の都心雪なし確実28日は、気象庁が定義する「冬」の最後の日。この日も関東地方は高気圧に覆われて好天となり、東京都心で雪が降る可能性は低く、気象庁が1876年(明治9年)に観測を開始して以来初めて、都心で雪のない「冬」になる見通しとなった。

3月に入っても暖冬傾向は続くと見られており、雪なし記録はさらに更新されそうな気配だ。

気象庁では季節を3か月単位で区切っており、「冬」は12月?2月で、あす3月1日からは「春」となる。だが東京都心の正午現在の気温は12・7度で平年より3・7度高く、夜になっても雨や雪となる可能性は低いと見られている。

3月上旬も暖かくなる見通しだが、「3月中旬には寒気が入り込んでくる見込み」(気象庁天気相談所)で、そのころに遅まきながら初雪が降る可能性も残されている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070228-00000304-yom-soci

暖かい南風が吹き荒れています。

そのために、気温もぐんぐんと上昇しておりますので、今日雪が降る事はまずあり得ないでしょう。

気象庁定義の冬は今日が最終日。

冬全体をとして、記録的な暖かい冬でした。

茶室の横に植えてあるミツマタも、早くも花が咲き始めてしまいました。

万葉の古来から、春を告げるように一足先に淡い黄色の花を咲かせるため、「サキサク」と親しまれてきたミツマタですが、例年より10日程早く、文字通り冬から春の区切りの日の開花です。

昨年までは黄と橙の二種類のミツマタが楽しめたのですが、残念ながら黄色の方は、寿命のために枯れてしまいました。

ミツマタは寿命が短く、定期的に挿し木で世代交代をさせないといけない木です。

黄花種の挿し木が育つまでのしばらくの間は橙のみとなり、少し寂しいですが、それでも一斉に咲く鮮やかな花は境内でひときわ目を引きます。

風は強いですが、天気は抜けるような青空のため、向日性の福寿草が満開となっています。

2007年2月24日