Search

カテゴリー:経済

2025年6月 6日

環2平戸交差点に大型電機店開店

国道1号線と環状2号線が交差する環2平戸交差点の、第一パン工場があった場所に、ヤマダ電機の横浜本店︵Tecc LIFE SELECT 横浜本店︶が移転開店しました。

国内最大級の規模ということで、大々的に宣伝しておりましたので、開店初日は国道1号線、環状2号線とも平戸付近は大渋滞しておりました。

2階のフロアはほとんど家具インテリア、リフォーム関連となっていて、業種の枠を越えた内容になっています。 それにしても、国道1号線とはいえ、この付近は実質片側1車線︵中央車線側は東戸塚駅方面への右折レーン︶であり、環状2号線も側道なので、駐車場への出入りには相当時間がかかっている模様です。

また、大型店舗の出店により、商圏も変わりますし、交通状況も変わっていきます。

環2平戸交差点付近は、これまで以上に渋滞が予想されるため、この付近を通る場合には交通情報に充分留意しておく必要がありそうです。

それにしても、国道1号線とはいえ、この付近は実質片側1車線︵中央車線側は東戸塚駅方面への右折レーン︶であり、環状2号線も側道なので、駐車場への出入りには相当時間がかかっている模様です。

また、大型店舗の出店により、商圏も変わりますし、交通状況も変わっていきます。

環2平戸交差点付近は、これまで以上に渋滞が予想されるため、この付近を通る場合には交通情報に充分留意しておく必要がありそうです。

2階のフロアはほとんど家具インテリア、リフォーム関連となっていて、業種の枠を越えた内容になっています。

それにしても、国道1号線とはいえ、この付近は実質片側1車線︵中央車線側は東戸塚駅方面への右折レーン︶であり、環状2号線も側道なので、駐車場への出入りには相当時間がかかっている模様です。

また、大型店舗の出店により、商圏も変わりますし、交通状況も変わっていきます。

環2平戸交差点付近は、これまで以上に渋滞が予想されるため、この付近を通る場合には交通情報に充分留意しておく必要がありそうです。

それにしても、国道1号線とはいえ、この付近は実質片側1車線︵中央車線側は東戸塚駅方面への右折レーン︶であり、環状2号線も側道なので、駐車場への出入りには相当時間がかかっている模様です。

また、大型店舗の出店により、商圏も変わりますし、交通状況も変わっていきます。

環2平戸交差点付近は、これまで以上に渋滞が予想されるため、この付近を通る場合には交通情報に充分留意しておく必要がありそうです。

2025年5月21日

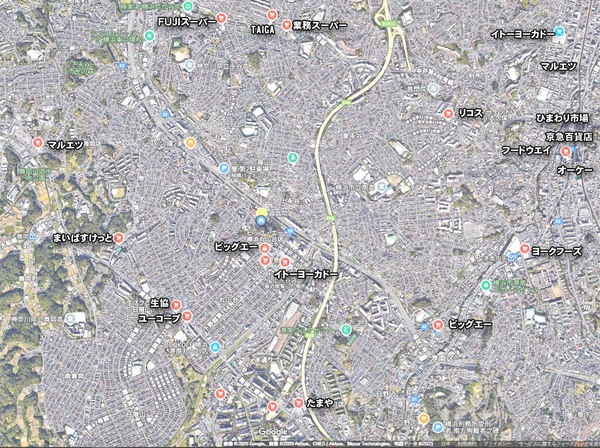

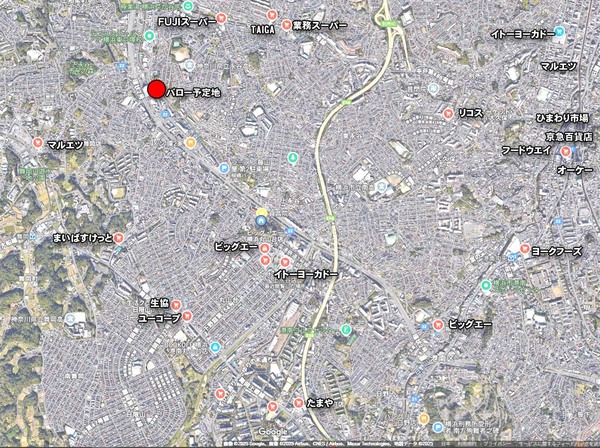

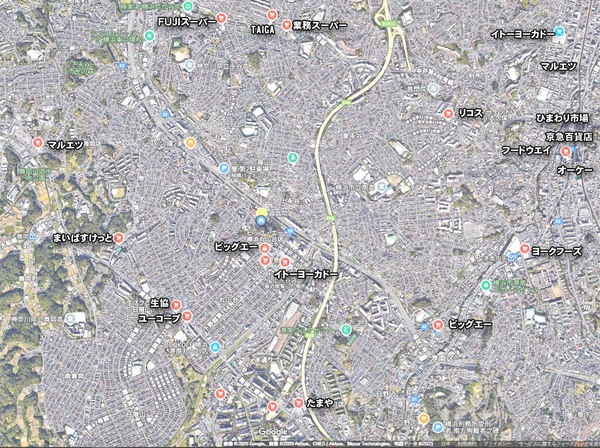

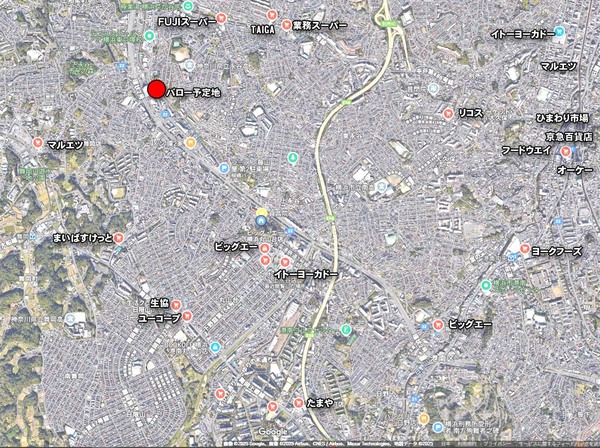

上永谷周辺のスーパー勢力地図が変わるか

現在、上永谷周辺には、さまざまなスーパーマーケットがあります。

駅前にはイトーヨーカドーがあり、広い商圏を持っているのですが、ここ数年は特色あるさまざまなスーパーの進出もあり、競争による入れ替わりも激しくなっています。

そんな中、中部地方で出店展開をしている﹁バロー﹂が関東地方1号店を永谷の地に決定したというニュースがありました。

関東進出を正式表明 バローHD、今期中にスーパー事業で 地域売上高500億円へ

バローホールディングス︵HD、本部多治見市︶は13日、2026年3月期に食品スーパーのバロー単独で関東地方へ進出することを正式に表明した。オープン時期や出店規模など詳細は明らかにしていないが、進出先は神奈川県内が有力で﹁まずは横浜︵の市内︶とか、神奈川の郊外型の物件を狙おうと思っている﹂︵バローHDの小池孝幸社長︶との考えを示した。バローグループとしての出店を加速させ、中期的に関東での売上高500億円を目指す。

(Yahoo!ニュース2025/5/14配信︶

魚介類など生鮮食品に大きな強みをもつ大型スーパーは、ヤマダ電機が移転した後に入る予定です。 これにより、周辺のスーパーの勢力地図が大きく変わることが予測されます。

今後の推移に着目したいところです。

これにより、周辺のスーパーの勢力地図が大きく変わることが予測されます。

今後の推移に着目したいところです。

そんな中、中部地方で出店展開をしている﹁バロー﹂が関東地方1号店を永谷の地に決定したというニュースがありました。

魚介類など生鮮食品に大きな強みをもつ大型スーパーは、ヤマダ電機が移転した後に入る予定です。

これにより、周辺のスーパーの勢力地図が大きく変わることが予測されます。

今後の推移に着目したいところです。

これにより、周辺のスーパーの勢力地図が大きく変わることが予測されます。

今後の推移に着目したいところです。

2025年2月11日

上永谷に見るファミリーマートのドミナント戦略

上永谷駅前ビルに入っていた三菱UFJ銀行上永谷支店がATMのみに縮小し移転したため、この場所にファミリーマートが1月29日に開店しました。

ファミリーマート上永谷駅前店

ところが、この出店場所のわずか30mほど先の上永谷駅構内にはファミリーマートがすでにあります。

さらに、その先、L-ウィングの広場にもファミリーマートがあります。

ファミリーマート上永谷駅前店

ところが、この出店場所のわずか30mほど先の上永谷駅構内にはファミリーマートがすでにあります。

さらに、その先、L-ウィングの広場にもファミリーマートがあります。

ファミリーマートはまりん上永谷駅店

ファミリーマートサンズ上永谷L-ウィング店︵上写真の中央奥︶

ということで、おおよそ100mの間にファミリーマートが3店舗集中して出店していることになります。

このエリアに他系列のコンビニエンスストアは無し。

ファミリーマートはまりん上永谷駅店

ファミリーマートサンズ上永谷L-ウィング店︵上写真の中央奥︶

ということで、おおよそ100mの間にファミリーマートが3店舗集中して出店していることになります。

このエリアに他系列のコンビニエンスストアは無し。

もう少し範囲を広げると、

ファミリーマート上永谷駅前店

ファミリーマートはまりん上永谷駅店

ファミリーマートサンズ上永谷L-ウィング店

の他に

ファミリーマート上永谷ニ丁目店

ファミリーマート丸山台一丁目店

などが徒歩圏にあります

もう少し範囲を広げると、

ファミリーマート上永谷駅前店

ファミリーマートはまりん上永谷駅店

ファミリーマートサンズ上永谷L-ウィング店

の他に

ファミリーマート上永谷ニ丁目店

ファミリーマート丸山台一丁目店

などが徒歩圏にあります

このように、同一のチェーン店を集中的に出店することをドミナント戦略と表現します。

一見、過当競合のため、お互いに顧客を奪い合ったり経営効率が悪いように思えますが、︵本部にとっては︶地域内でのシェアを拡大し、競合他社と差別化したり、それぞれ店舗ごとに役割分担したり、在庫供給の効率化を高めることができたりする効果があります。

ただ、上永谷は住宅地なので、これだけ一つのチェーン店が集中して出店する状態が維持できるのか、今後の動向に注目していきたいと思います。

このように、同一のチェーン店を集中的に出店することをドミナント戦略と表現します。

一見、過当競合のため、お互いに顧客を奪い合ったり経営効率が悪いように思えますが、︵本部にとっては︶地域内でのシェアを拡大し、競合他社と差別化したり、それぞれ店舗ごとに役割分担したり、在庫供給の効率化を高めることができたりする効果があります。

ただ、上永谷は住宅地なので、これだけ一つのチェーン店が集中して出店する状態が維持できるのか、今後の動向に注目していきたいと思います。

ファミリーマート上永谷駅前店

ところが、この出店場所のわずか30mほど先の上永谷駅構内にはファミリーマートがすでにあります。

さらに、その先、L-ウィングの広場にもファミリーマートがあります。

ファミリーマート上永谷駅前店

ところが、この出店場所のわずか30mほど先の上永谷駅構内にはファミリーマートがすでにあります。

さらに、その先、L-ウィングの広場にもファミリーマートがあります。

ファミリーマートはまりん上永谷駅店

ファミリーマートサンズ上永谷L-ウィング店︵上写真の中央奥︶

ということで、おおよそ100mの間にファミリーマートが3店舗集中して出店していることになります。

このエリアに他系列のコンビニエンスストアは無し。

ファミリーマートはまりん上永谷駅店

ファミリーマートサンズ上永谷L-ウィング店︵上写真の中央奥︶

ということで、おおよそ100mの間にファミリーマートが3店舗集中して出店していることになります。

このエリアに他系列のコンビニエンスストアは無し。

もう少し範囲を広げると、

ファミリーマート上永谷駅前店

ファミリーマートはまりん上永谷駅店

ファミリーマートサンズ上永谷L-ウィング店

の他に

ファミリーマート上永谷ニ丁目店

ファミリーマート丸山台一丁目店

などが徒歩圏にあります

もう少し範囲を広げると、

ファミリーマート上永谷駅前店

ファミリーマートはまりん上永谷駅店

ファミリーマートサンズ上永谷L-ウィング店

の他に

ファミリーマート上永谷ニ丁目店

ファミリーマート丸山台一丁目店

などが徒歩圏にあります

このように、同一のチェーン店を集中的に出店することをドミナント戦略と表現します。

一見、過当競合のため、お互いに顧客を奪い合ったり経営効率が悪いように思えますが、︵本部にとっては︶地域内でのシェアを拡大し、競合他社と差別化したり、それぞれ店舗ごとに役割分担したり、在庫供給の効率化を高めることができたりする効果があります。

ただ、上永谷は住宅地なので、これだけ一つのチェーン店が集中して出店する状態が維持できるのか、今後の動向に注目していきたいと思います。

このように、同一のチェーン店を集中的に出店することをドミナント戦略と表現します。

一見、過当競合のため、お互いに顧客を奪い合ったり経営効率が悪いように思えますが、︵本部にとっては︶地域内でのシェアを拡大し、競合他社と差別化したり、それぞれ店舗ごとに役割分担したり、在庫供給の効率化を高めることができたりする効果があります。

ただ、上永谷は住宅地なので、これだけ一つのチェーン店が集中して出店する状態が維持できるのか、今後の動向に注目していきたいと思います。

2024年3月 6日

会計三昧も一区切り

今週前半、ある程度時間に余裕が出来たので、個人所得の確定申告を済ませました。

よく誤解をされるところではありますが、僧侶だからといって税金が軽減されることは無く、世間一般と同様に所得税が課税されます。 このあたりのところは、過去のブログ記事で言及していますので、そちらをご覧ください。 個人所得として計上されるうち、寺院からの給与は、寺院の法人会計からいただいており源泉徴収されています。 ︵寺院会計も、個人所得とは別に法人としての税務申告を行います︶ その他、寺院以外からの所得も雑所得等で漏れなく税務申告する必要があります。 最近では、YouTubeの収益が多少入るようになったので、その金額も雑所得として計上しています。

確定申告は3月15日まで。

個人所得について早めに申告することが出来たので、寺院会計の年度末決算作業も一気に進めました。 早めに作業を行っておくと、後々気が楽になります。

よく誤解をされるところではありますが、僧侶だからといって税金が軽減されることは無く、世間一般と同様に所得税が課税されます。 このあたりのところは、過去のブログ記事で言及していますので、そちらをご覧ください。 個人所得として計上されるうち、寺院からの給与は、寺院の法人会計からいただいており源泉徴収されています。 ︵寺院会計も、個人所得とは別に法人としての税務申告を行います︶ その他、寺院以外からの所得も雑所得等で漏れなく税務申告する必要があります。 最近では、YouTubeの収益が多少入るようになったので、その金額も雑所得として計上しています。

確定申告は3月15日まで。

個人所得について早めに申告することが出来たので、寺院会計の年度末決算作業も一気に進めました。 早めに作業を行っておくと、後々気が楽になります。

2024年1月10日

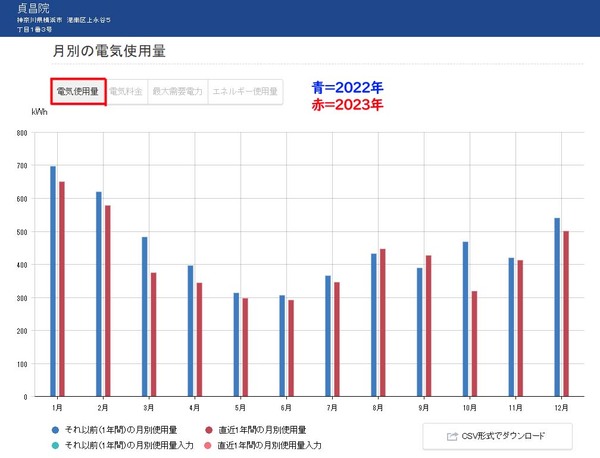

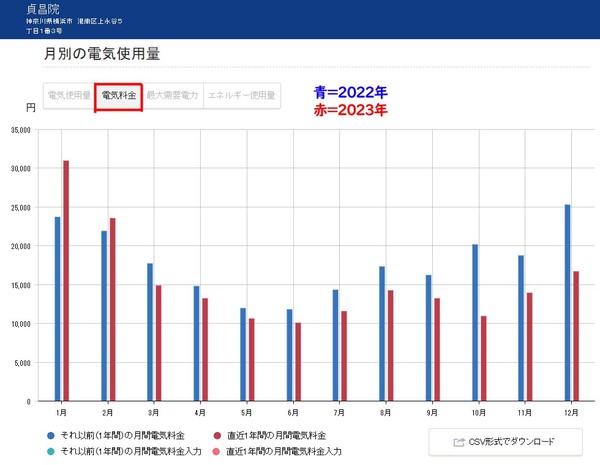

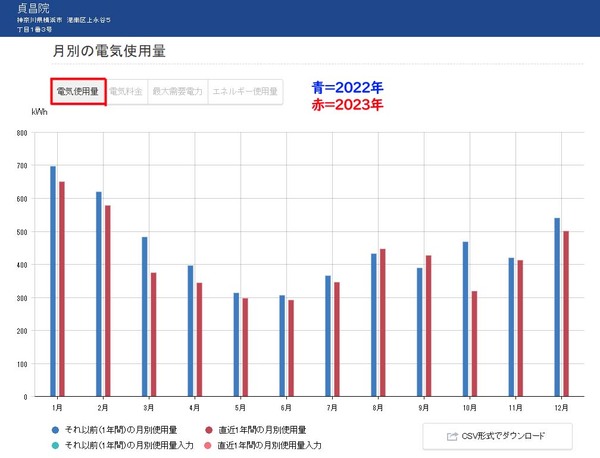

令和5年貞昌院の電力1年間の推移

令和5年︵2023年︶記録的な猛暑が続き、また円高や世界情勢に起因する燃料費の高騰の年でした。

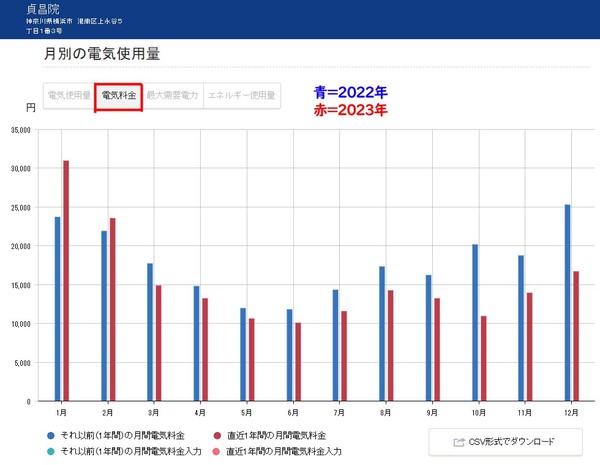

貞昌院では電気料金の負担がどうだったかのまとめです。

結論としては、貞昌院の電気使用量は、ほぼ例年通り、電気料金は安くなっています。

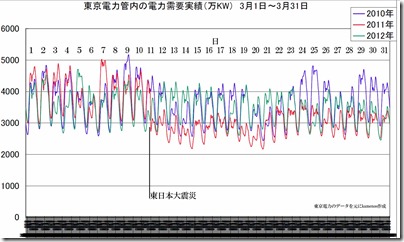

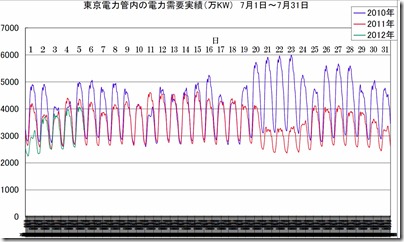

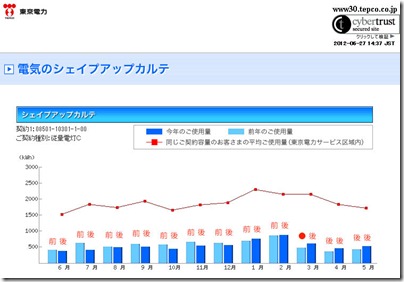

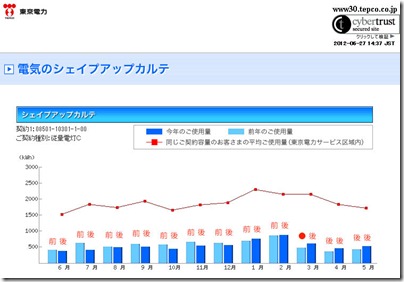

令和5年1月から12月までの貞昌院の電力消費量、電気料金の推移は下記のとおりです。 東京電力の﹁ビジネスTEPCO﹂で、購入電力量の実績をグラフで表示しいます。

図1: 東京電力から購入した電力量の推移︵青=令和4年、赤=令和5年︶

図1: 東京電力から購入した電力量の推移︵青=令和4年、赤=令和5年︶

図2: 東京電力に支払った電気料金の推移︵青=令和4年、赤=令和5年︶

図2: 東京電力に支払った電気料金の推移︵青=令和4年、赤=令和5年︶

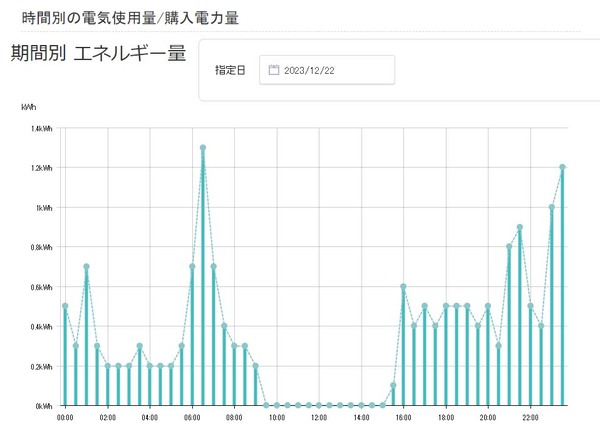

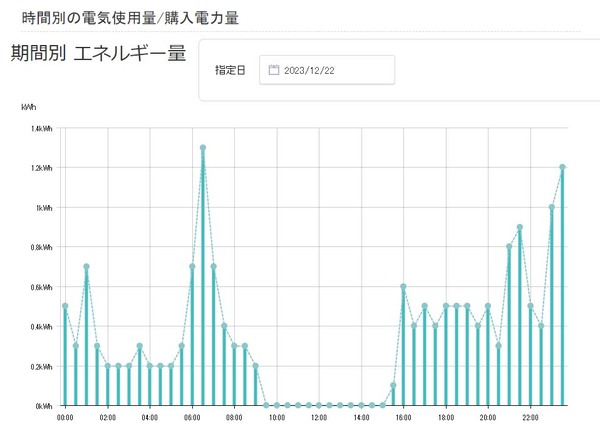

こうしてみると、令和4年と令和5年で、同月ではそれほど電力の使用量は変わらず推移していることが判ります。 対し、電気料金は、令和5年2月までは高騰していたことが判ります。 これは、燃料高騰による燃料調整額が反映されたことによります。 しかし、3月以降は、 国の電気およびガス料金軽減措置により、使用量に応じた値引き︵電気低圧▲3.5円/kWh、電気高圧▲1.8円/kWh、ガス▲15円/m3︶が含まれていることなどにより、結果、電気料金は昨年よりも下がっています。 なお、貞昌院では約10KWの太陽光発電設備を運用しているため、東京電力からの購入電力は、太陽光発電の発電量で賄えない分の購入電力量になります。 令和5年の冬至︵12月22日︶の一日の購入電力量の推移は下図のようになっています。 図3‥東京電力からの購入電力1日の推移︵令和5年12月22日の例︶

上図のように、日の出から日の入にかけての昼間は太陽光による発電量が、貞昌院の自己消費量を上回っていますので、完全に太陽光発電からの電力で賄うことができ、冬至であっても余剰電力を東京電力側に逆潮流させ電気を戻すことができています。

貞昌院における令和5年、1年間の電力に関する総括はこのような感じでした。

政府の補助政策があるにせよ、当面の間は燃料高騰の傾向は続くと思われますので、電力消費、電気料金の推移には引続き注視していくことが必要になりそうです。

図3‥東京電力からの購入電力1日の推移︵令和5年12月22日の例︶

上図のように、日の出から日の入にかけての昼間は太陽光による発電量が、貞昌院の自己消費量を上回っていますので、完全に太陽光発電からの電力で賄うことができ、冬至であっても余剰電力を東京電力側に逆潮流させ電気を戻すことができています。

貞昌院における令和5年、1年間の電力に関する総括はこのような感じでした。

政府の補助政策があるにせよ、当面の間は燃料高騰の傾向は続くと思われますので、電力消費、電気料金の推移には引続き注視していくことが必要になりそうです。

令和5年1月から12月までの貞昌院の電力消費量、電気料金の推移は下記のとおりです。 東京電力の﹁ビジネスTEPCO﹂で、購入電力量の実績をグラフで表示しいます。

図1: 東京電力から購入した電力量の推移︵青=令和4年、赤=令和5年︶

図1: 東京電力から購入した電力量の推移︵青=令和4年、赤=令和5年︶

図2: 東京電力に支払った電気料金の推移︵青=令和4年、赤=令和5年︶

図2: 東京電力に支払った電気料金の推移︵青=令和4年、赤=令和5年︶

こうしてみると、令和4年と令和5年で、同月ではそれほど電力の使用量は変わらず推移していることが判ります。 対し、電気料金は、令和5年2月までは高騰していたことが判ります。 これは、燃料高騰による燃料調整額が反映されたことによります。 しかし、3月以降は、 国の電気およびガス料金軽減措置により、使用量に応じた値引き︵電気低圧▲3.5円/kWh、電気高圧▲1.8円/kWh、ガス▲15円/m3︶が含まれていることなどにより、結果、電気料金は昨年よりも下がっています。 なお、貞昌院では約10KWの太陽光発電設備を運用しているため、東京電力からの購入電力は、太陽光発電の発電量で賄えない分の購入電力量になります。 令和5年の冬至︵12月22日︶の一日の購入電力量の推移は下図のようになっています。

図3‥東京電力からの購入電力1日の推移︵令和5年12月22日の例︶

上図のように、日の出から日の入にかけての昼間は太陽光による発電量が、貞昌院の自己消費量を上回っていますので、完全に太陽光発電からの電力で賄うことができ、冬至であっても余剰電力を東京電力側に逆潮流させ電気を戻すことができています。

貞昌院における令和5年、1年間の電力に関する総括はこのような感じでした。

政府の補助政策があるにせよ、当面の間は燃料高騰の傾向は続くと思われますので、電力消費、電気料金の推移には引続き注視していくことが必要になりそうです。

図3‥東京電力からの購入電力1日の推移︵令和5年12月22日の例︶

上図のように、日の出から日の入にかけての昼間は太陽光による発電量が、貞昌院の自己消費量を上回っていますので、完全に太陽光発電からの電力で賄うことができ、冬至であっても余剰電力を東京電力側に逆潮流させ電気を戻すことができています。

貞昌院における令和5年、1年間の電力に関する総括はこのような感じでした。

政府の補助政策があるにせよ、当面の間は燃料高騰の傾向は続くと思われますので、電力消費、電気料金の推移には引続き注視していくことが必要になりそうです。

2022年3月 6日

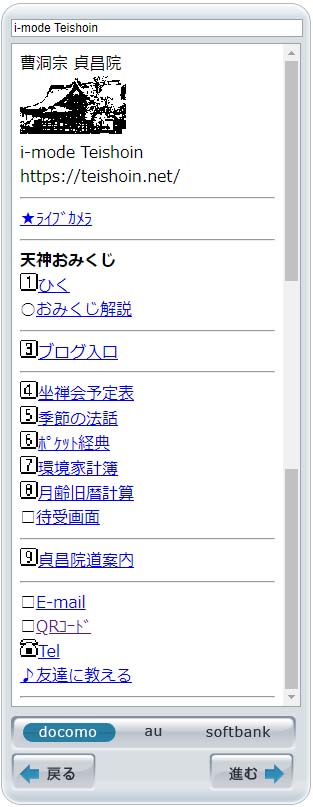

iモードに感謝を込めて

NTTドコモの﹁iモード(i-mode)﹂は新規受付を2019年9月30日で既に終了、2026年3月31日のFOMA停波と共にサービス終了することになっています。

iモードは、ガラケーからインターネットに接続し、独自のブラウザを通して様々なサイトにアクセスできる日本が生み出した画期的な通信サービスでした。

インターネット黎明期は、通信料金が非常に高額で、その料金体系も通信時間で課金されていることも普通でした。

そこで、料金を通信時間ではなく、通信量としての﹁パケット﹂を単位として課金する制度が生みだされました。

この制度により、ガラケー側で情報のやり取りをするときだけ接続を行うことで、通信料金を抑えることができるようになったのです。

さらに、情報発信側も、﹁Compact HTML﹂に則り、かつ、パケット量が少なくて済むようなサイト作りを行うことで、パケット量を最小限にしつつも便利な機能が維持できる﹁iモード﹂の魅力を引出したことも大きな要因と言えます。

2010年7月には契約数が4900万件を突破し、まさにガラケーを利用してる方の大部分の方が利用していました。

さて、前置きは長くなりましたが、貞昌院のサイトにおいても、iモードサービス開始時から、iモード用のサイトを併設しております。

右メニューバーに i-mode の入口がありますので、クリックしてみてください。

i-mode入口

iモードは、ガラケーからインターネットに接続し、独自のブラウザを通して様々なサイトにアクセスできる日本が生み出した画期的な通信サービスでした。

インターネット黎明期は、通信料金が非常に高額で、その料金体系も通信時間で課金されていることも普通でした。

そこで、料金を通信時間ではなく、通信量としての﹁パケット﹂を単位として課金する制度が生みだされました。

この制度により、ガラケー側で情報のやり取りをするときだけ接続を行うことで、通信料金を抑えることができるようになったのです。

さらに、情報発信側も、﹁Compact HTML﹂に則り、かつ、パケット量が少なくて済むようなサイト作りを行うことで、パケット量を最小限にしつつも便利な機能が維持できる﹁iモード﹂の魅力を引出したことも大きな要因と言えます。

2010年7月には契約数が4900万件を突破し、まさにガラケーを利用してる方の大部分の方が利用していました。

さて、前置きは長くなりましたが、貞昌院のサイトにおいても、iモードサービス開始時から、iモード用のサイトを併設しております。

右メニューバーに i-mode の入口がありますので、クリックしてみてください。

i-mode入口

ただ、ガラケーからではないと、どのような表示になっているか分からないという方のために、見え方をスクリーンショットしてみました。

実際の動作を見たい方は、エミュレーター gooモバイルのサイトビューワ に https://teishoin.net/i を入力してみてください。 貞昌院のiモードサイトは、2026年3月31日のサ終までの間は設置しておく予定です。

iモードは、ガラケーからインターネットに接続し、独自のブラウザを通して様々なサイトにアクセスできる日本が生み出した画期的な通信サービスでした。

インターネット黎明期は、通信料金が非常に高額で、その料金体系も通信時間で課金されていることも普通でした。

そこで、料金を通信時間ではなく、通信量としての﹁パケット﹂を単位として課金する制度が生みだされました。

この制度により、ガラケー側で情報のやり取りをするときだけ接続を行うことで、通信料金を抑えることができるようになったのです。

さらに、情報発信側も、﹁Compact HTML﹂に則り、かつ、パケット量が少なくて済むようなサイト作りを行うことで、パケット量を最小限にしつつも便利な機能が維持できる﹁iモード﹂の魅力を引出したことも大きな要因と言えます。

2010年7月には契約数が4900万件を突破し、まさにガラケーを利用してる方の大部分の方が利用していました。

さて、前置きは長くなりましたが、貞昌院のサイトにおいても、iモードサービス開始時から、iモード用のサイトを併設しております。

右メニューバーに i-mode の入口がありますので、クリックしてみてください。

i-mode入口

iモードは、ガラケーからインターネットに接続し、独自のブラウザを通して様々なサイトにアクセスできる日本が生み出した画期的な通信サービスでした。

インターネット黎明期は、通信料金が非常に高額で、その料金体系も通信時間で課金されていることも普通でした。

そこで、料金を通信時間ではなく、通信量としての﹁パケット﹂を単位として課金する制度が生みだされました。

この制度により、ガラケー側で情報のやり取りをするときだけ接続を行うことで、通信料金を抑えることができるようになったのです。

さらに、情報発信側も、﹁Compact HTML﹂に則り、かつ、パケット量が少なくて済むようなサイト作りを行うことで、パケット量を最小限にしつつも便利な機能が維持できる﹁iモード﹂の魅力を引出したことも大きな要因と言えます。

2010年7月には契約数が4900万件を突破し、まさにガラケーを利用してる方の大部分の方が利用していました。

さて、前置きは長くなりましたが、貞昌院のサイトにおいても、iモードサービス開始時から、iモード用のサイトを併設しております。

右メニューバーに i-mode の入口がありますので、クリックしてみてください。

i-mode入口

ただ、ガラケーからではないと、どのような表示になっているか分からないという方のために、見え方をスクリーンショットしてみました。

実際の動作を見たい方は、エミュレーター gooモバイルのサイトビューワ に https://teishoin.net/i を入力してみてください。 貞昌院のiモードサイトは、2026年3月31日のサ終までの間は設置しておく予定です。

2021年10月21日

MM21で電動キックボードの実証実験開始

横浜みなとみらい地区で、電動キックボードのシェアリング実証実験が開始されました。

期間は2021年10月21日から2022年3月31日まで。

みなとみらい地区内の5カ所に設置されたポートに電動キックボードが40台を設置され、専用アプリで免許証の登録をしアプリ内でのテストに合格すると利用ができます。

︵詳細は本記事下部に掲載︶

実証実験初日にドックヤードガーデンで説明会が行われていましたので参加してみました。

社会実証実験初日ということもあって、神奈川県警察、事業主体Luup、横浜みなとみらい21、横浜市都市整備局などからの代表も参加され、意気込みを感じさせられます。

社会実証実験初日ということもあって、神奈川県警察、事業主体Luup、横浜みなとみらい21、横浜市都市整備局などからの代表も参加され、意気込みを感じさせられます。

まずは、簡単な説明を受けてドッグヤードガーデン内を試走します。

まずは、簡単な説明を受けてドッグヤードガーデン内を試走します。

30分の無料クーポンがもらえるので、早速公道に出て走ってきました。 音もなくス~っと走るので、気持ちよく街を巡ることができます。

なお、電動キックボードは小型特殊を運転することができる免許が必須となり、走行スピードは時速15kmに制限され、走行可能な区間はなとみらい21地区に限られています。 基本は車道の左側、または自転車専用区間を走行する必要があり、歩道では走行禁止。降りて押して歩くことになります。 また、通常はヘルメット着用が義務付けられますが、今回は産業競争力強化法に基づく﹁新事業特例制度﹂で認可された事業者が貸し出す﹁特例電動キックボード﹂にあたり、ヘルメット着用は任意となります。 その他、特別なルールもありますので、下記のアプリで確認の上の乗車が必要でしょう。 公道を走る際は、他の自動車との速度差が大きいため、お互いの安全確認は十分に行うことも大切です。

■プレスリリース

みなとみらい21地区で電動キックボードシェアリングサービスの実証実験がスタートします!(PDF)

︵都市整備局都心再生部横浜駅・みなとみらい推進課︶

横浜市都市整備局や(一社)横浜みなとみらい21、(株)Luupは共同で、みなとみらい21地区で電動キックボードの利活用による地区の魅力や回遊性を高める交通ネットワークの充実やラストワンマイルの移動課題の軽減等を推進するため、電動キックボードシェアリングサービスの実証実験を2021年10月21日(木)から2022年3月31日(木)まで実施します。

同実験は、MM21地区内のポート︵停留所︶にある電動キックボードに乗車し、指定したポートに返せるシェアリングサービスです。

︻サービス期間︼

2021年10月21日(木)~2022年3月31日(木)

︻対象エリア︼

みなとみらい21地区

︻利用条件︼

専用スマートフォンアプリ﹁LUUP﹂をダウンロードの上、会員登録・免許証登録・走行ルールの確認テストに合格したのち、乗車可能

︻料 金︼

初乗り10分 110円、それ以降1分 16.5円︵税込︶

︻主要ポート候補地︼

横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、53街区︵新高島駅至近︶などを予定

※順次拡大予定

︻特例措置の内容(一部)︼

・ヘルメットの着用任意

・車道に加えて、普通自転車専用通行帯、自転車道、一方通行だが自転車が双方向通行可とされている車道の走行が可能

・道路交通法上は小型特殊自動車の扱いとなり、最高速度は15km/h

◆利用登録後の使用方法

①アプリ﹁LUUP﹂を開きライド開始したいポートを探す

②見つけて電動キックボードを選ぶ

③ポートに着いたらアプリを立ち上げて車体のQRコードをスキャンする

④目的地を設定したらライド開始!

横浜市都市整備局や(一社)横浜みなとみらい21、(株)Luupは共同で、みなとみらい21地区で電動キックボードの利活用による地区の魅力や回遊性を高める交通ネットワークの充実やラストワンマイルの移動課題の軽減等を推進するため、電動キックボードシェアリングサービスの実証実験を2021年10月21日(木)から2022年3月31日(木)まで実施します。

同実験は、MM21地区内のポート︵停留所︶にある電動キックボードに乗車し、指定したポートに返せるシェアリングサービスです。

︻サービス期間︼

2021年10月21日(木)~2022年3月31日(木)

︻対象エリア︼

みなとみらい21地区

︻利用条件︼

専用スマートフォンアプリ﹁LUUP﹂をダウンロードの上、会員登録・免許証登録・走行ルールの確認テストに合格したのち、乗車可能

︻料 金︼

初乗り10分 110円、それ以降1分 16.5円︵税込︶

︻主要ポート候補地︼

横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、53街区︵新高島駅至近︶などを予定

※順次拡大予定

︻特例措置の内容(一部)︼

・ヘルメットの着用任意

・車道に加えて、普通自転車専用通行帯、自転車道、一方通行だが自転車が双方向通行可とされている車道の走行が可能

・道路交通法上は小型特殊自動車の扱いとなり、最高速度は15km/h

◆利用登録後の使用方法

①アプリ﹁LUUP﹂を開きライド開始したいポートを探す

②見つけて電動キックボードを選ぶ

③ポートに着いたらアプリを立ち上げて車体のQRコードをスキャンする

④目的地を設定したらライド開始!

社会実証実験初日ということもあって、神奈川県警察、事業主体Luup、横浜みなとみらい21、横浜市都市整備局などからの代表も参加され、意気込みを感じさせられます。

社会実証実験初日ということもあって、神奈川県警察、事業主体Luup、横浜みなとみらい21、横浜市都市整備局などからの代表も参加され、意気込みを感じさせられます。

まずは、簡単な説明を受けてドッグヤードガーデン内を試走します。

まずは、簡単な説明を受けてドッグヤードガーデン内を試走します。

30分の無料クーポンがもらえるので、早速公道に出て走ってきました。 音もなくス~っと走るので、気持ちよく街を巡ることができます。

なお、電動キックボードは小型特殊を運転することができる免許が必須となり、走行スピードは時速15kmに制限され、走行可能な区間はなとみらい21地区に限られています。 基本は車道の左側、または自転車専用区間を走行する必要があり、歩道では走行禁止。降りて押して歩くことになります。 また、通常はヘルメット着用が義務付けられますが、今回は産業競争力強化法に基づく﹁新事業特例制度﹂で認可された事業者が貸し出す﹁特例電動キックボード﹂にあたり、ヘルメット着用は任意となります。 その他、特別なルールもありますので、下記のアプリで確認の上の乗車が必要でしょう。 公道を走る際は、他の自動車との速度差が大きいため、お互いの安全確認は十分に行うことも大切です。

横浜市都市整備局や(一社)横浜みなとみらい21、(株)Luupは共同で、みなとみらい21地区で電動キックボードの利活用による地区の魅力や回遊性を高める交通ネットワークの充実やラストワンマイルの移動課題の軽減等を推進するため、電動キックボードシェアリングサービスの実証実験を2021年10月21日(木)から2022年3月31日(木)まで実施します。

同実験は、MM21地区内のポート︵停留所︶にある電動キックボードに乗車し、指定したポートに返せるシェアリングサービスです。

︻サービス期間︼

2021年10月21日(木)~2022年3月31日(木)

︻対象エリア︼

みなとみらい21地区

︻利用条件︼

専用スマートフォンアプリ﹁LUUP﹂をダウンロードの上、会員登録・免許証登録・走行ルールの確認テストに合格したのち、乗車可能

︻料 金︼

初乗り10分 110円、それ以降1分 16.5円︵税込︶

︻主要ポート候補地︼

横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、53街区︵新高島駅至近︶などを予定

※順次拡大予定

︻特例措置の内容(一部)︼

・ヘルメットの着用任意

・車道に加えて、普通自転車専用通行帯、自転車道、一方通行だが自転車が双方向通行可とされている車道の走行が可能

・道路交通法上は小型特殊自動車の扱いとなり、最高速度は15km/h

◆利用登録後の使用方法

①アプリ﹁LUUP﹂を開きライド開始したいポートを探す

②見つけて電動キックボードを選ぶ

③ポートに着いたらアプリを立ち上げて車体のQRコードをスキャンする

④目的地を設定したらライド開始!

横浜市都市整備局や(一社)横浜みなとみらい21、(株)Luupは共同で、みなとみらい21地区で電動キックボードの利活用による地区の魅力や回遊性を高める交通ネットワークの充実やラストワンマイルの移動課題の軽減等を推進するため、電動キックボードシェアリングサービスの実証実験を2021年10月21日(木)から2022年3月31日(木)まで実施します。

同実験は、MM21地区内のポート︵停留所︶にある電動キックボードに乗車し、指定したポートに返せるシェアリングサービスです。

︻サービス期間︼

2021年10月21日(木)~2022年3月31日(木)

︻対象エリア︼

みなとみらい21地区

︻利用条件︼

専用スマートフォンアプリ﹁LUUP﹂をダウンロードの上、会員登録・免許証登録・走行ルールの確認テストに合格したのち、乗車可能

︻料 金︼

初乗り10分 110円、それ以降1分 16.5円︵税込︶

︻主要ポート候補地︼

横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、53街区︵新高島駅至近︶などを予定

※順次拡大予定

︻特例措置の内容(一部)︼

・ヘルメットの着用任意

・車道に加えて、普通自転車専用通行帯、自転車道、一方通行だが自転車が双方向通行可とされている車道の走行が可能

・道路交通法上は小型特殊自動車の扱いとなり、最高速度は15km/h

◆利用登録後の使用方法

①アプリ﹁LUUP﹂を開きライド開始したいポートを探す

②見つけて電動キックボードを選ぶ

③ポートに着いたらアプリを立ち上げて車体のQRコードをスキャンする

④目的地を設定したらライド開始!

2021年5月16日

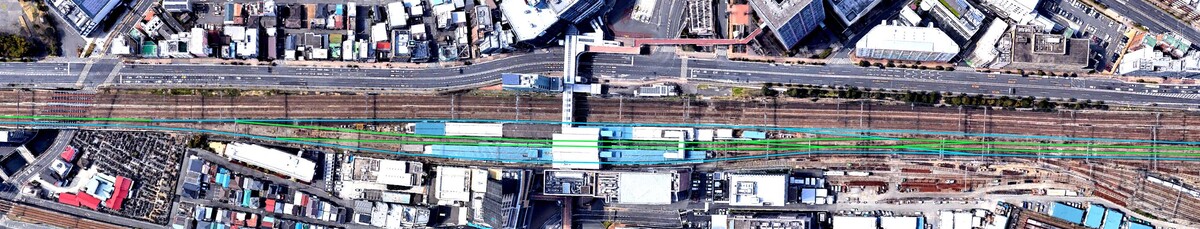

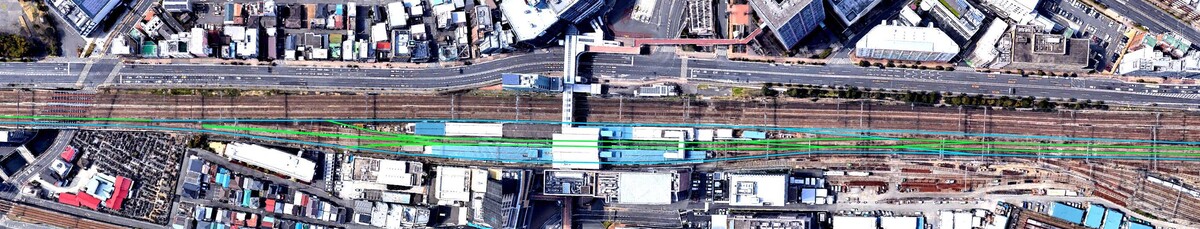

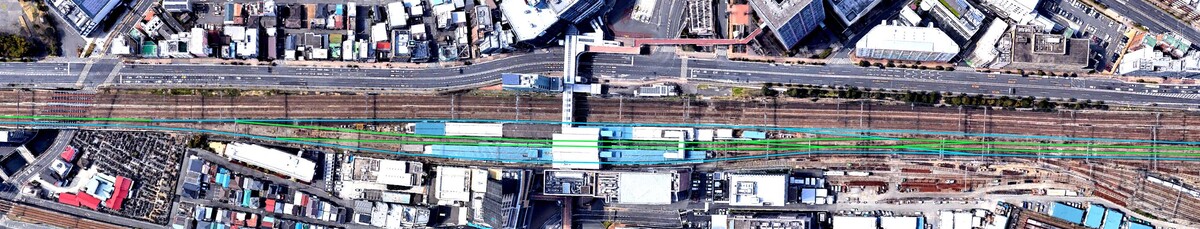

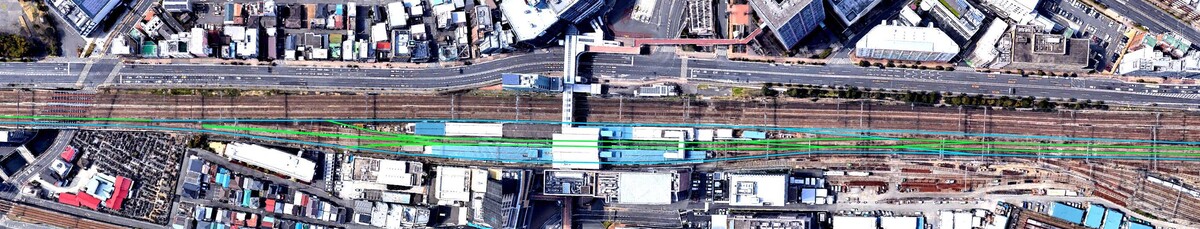

「東神奈川駅」の改善案(横浜線ー京浜東北線)

今朝の神奈川新聞1面に次にような記事が掲載されていました。

ネットでも閲覧できますので、リンクを引用します。

横浜駅まで行かない横浜線︵上︶東神奈川駅の朝、まるで苦行

︵神奈川新聞 | 2021年5月16日︶

長い記事なので、引用は控えますが、要約するとJR﹁横浜線﹂︵東神奈川ー八王子︶の電車の大半が横浜駅まで到達しないのに、なぜ﹁横浜線﹂と名乗るのか?ということと、東神奈川から先の京浜東北線~横浜・桜木町方面に乗り入れることが難しい理由などが書かれています。

確かに、京浜東北線の過密ダイヤの隙間に横浜線を乗り入れることは難しいため、専用線を作らない限りこれ以上の乗り入れは難しいでしょう。

横浜駅、桜木町を通過する専用線を作ることも難しいでしょう。

けれども、横浜線の不便さは、むしろ、東神奈川での横浜線 ←→ 京浜東北線 の乗り換えのし難さが大きいのだと思います。

現状を見てみましょう。

(JRのサイトから東神奈川駅の構内図を引用しました)

(JRのサイトから東神奈川駅の構内図を引用しました)

︻東神奈川駅の構造︼ 10両編成対応の島式ホーム2面4線を有し、橋上駅舎が設置されている地上駅である。ホームは北東から南西に延び、東口および西口を持つ。改札とホームは南側から階段・エレベーター・上下各1台のエスカレーターで連絡しているほか、北側に乗換え専用の階段がある。 当駅の北方で京浜東北線の複線の内側から横浜線の複線が分岐し、高架で東海道・横須賀・京浜東北の各線を乗り越えていく。外側2線を京浜東北線、内側2線を横浜線が使用する。また、横浜線および京浜東北線・根岸線の車両基地として鎌倉車両センター東神奈川派出所が北東側に併設されている。 東神奈川駅の番線は東から順に付番され、東側のホームに1・2番線、西側のホームに3・4番線を設置している。京浜東北線電車と横浜線電車で使用番線を分けているが、一部2番線から京浜東北線電車が発車する。 1番線 京浜東北線・根岸線 南行 横浜・関内・大船方面 2番線 横浜線からの直通列車 2・3番線 横浜線 下り 新横浜・町田・橋本・八王子方面 一部列車は4番線 4番線 京浜東北線 北行 品川・東京・上野・大宮方面 一部列車は2番線 ︵出典‥JR東日本:駅構内図︶ 京浜東北線においては、早朝と平日朝ラッシュ時に各1本横浜方面へ、平日夕方に1本東京方面へ、それぞれ当駅始発電車が設定されている。 留置線から4番線へは直接進入できない構造になっている。このため、京浜東北線北行︵東京方面︶の平日16時台の当駅始発は2番線を使用する。 ︵ウィキペディア東神奈川駅 項より引用︶

このような構造になっているため、京浜東北線に乗り入れず、東神奈川で折り返す横浜線は、2番線または3番線のどちらかに、ほぼ半々の確率で留まります。 このため、横浜から京浜東北線を使い、新横浜・八王子方面に向かう場合は、東神奈川で横浜線に乗り換える際、同じホームの反対側の横浜線に乗れるか、階段を登って向こう側のホームの横浜線に乗り換えるか、どちらかということになります。 八王子・新横浜方面から横浜に向かう際の東神奈川での乗り換えも同じです。 この、階段を登って向こうのホームへ渡るという部分が、特に通勤のラッシュアワーの際に混乱を招きます。

そこで、それほど費用をかけずに、この部分の問題を解決する方法を提示します。 それは ︵1︶東神奈川駅での2-3番線横浜線の停車位置を大口駅側にずらす。 ︵2︶東神奈川駅の横浜駅側に横浜線専用の折り返し用待避線を新設する。 という提案です。 これにより、

1番線 京浜東北線・根岸線 南行 横浜・関内・大船方面

2番線 横浜線 上り

3番線 横浜線 下り 新横浜・町田・橋本・八王子方面

4番線 京浜東北線 北行 品川・東京・上野・大宮方面

と固定することができます。

東神奈川で折り返す横浜線は、2番線に到着後、折り返し待避線に入り、折り返して3番線ホームへ。

東神奈川から京浜東北線に乗り入れる横浜線は、2番線に到着後、そのまま京浜東北線に乗り入れればよいのです。

これにより、京浜東北線と横浜線の乗り換えは、同じホームの反対側に行くだけで済みますから、階段の登り降りが不要になり、利便性が大幅に向上します。

Googleマップを見ても、折り返し用の待避線を設置するスペースは十分に確保できそうです。 ■現状︵クリックすると拡大します︶

■折り返し待避線設置案︵クリックすると拡大します・下図だと待避線の長さがギリギリですが、横浜線は8両の短い編成なので横浜線ホーム停車位置を少し右側にずらすことにより解決できます。︶

JR様、ご検討いただけないでしょうか。

けれども、横浜線の不便さは、むしろ、東神奈川での横浜線 ←→ 京浜東北線 の乗り換えのし難さが大きいのだと思います。

現状を見てみましょう。

(JRのサイトから東神奈川駅の構内図を引用しました)

(JRのサイトから東神奈川駅の構内図を引用しました)

︻東神奈川駅の構造︼ 10両編成対応の島式ホーム2面4線を有し、橋上駅舎が設置されている地上駅である。ホームは北東から南西に延び、東口および西口を持つ。改札とホームは南側から階段・エレベーター・上下各1台のエスカレーターで連絡しているほか、北側に乗換え専用の階段がある。 当駅の北方で京浜東北線の複線の内側から横浜線の複線が分岐し、高架で東海道・横須賀・京浜東北の各線を乗り越えていく。外側2線を京浜東北線、内側2線を横浜線が使用する。また、横浜線および京浜東北線・根岸線の車両基地として鎌倉車両センター東神奈川派出所が北東側に併設されている。 東神奈川駅の番線は東から順に付番され、東側のホームに1・2番線、西側のホームに3・4番線を設置している。京浜東北線電車と横浜線電車で使用番線を分けているが、一部2番線から京浜東北線電車が発車する。 1番線 京浜東北線・根岸線 南行 横浜・関内・大船方面 2番線 横浜線からの直通列車 2・3番線 横浜線 下り 新横浜・町田・橋本・八王子方面 一部列車は4番線 4番線 京浜東北線 北行 品川・東京・上野・大宮方面 一部列車は2番線 ︵出典‥JR東日本:駅構内図︶ 京浜東北線においては、早朝と平日朝ラッシュ時に各1本横浜方面へ、平日夕方に1本東京方面へ、それぞれ当駅始発電車が設定されている。 留置線から4番線へは直接進入できない構造になっている。このため、京浜東北線北行︵東京方面︶の平日16時台の当駅始発は2番線を使用する。 ︵ウィキペディア東神奈川駅 項より引用︶

このような構造になっているため、京浜東北線に乗り入れず、東神奈川で折り返す横浜線は、2番線または3番線のどちらかに、ほぼ半々の確率で留まります。 このため、横浜から京浜東北線を使い、新横浜・八王子方面に向かう場合は、東神奈川で横浜線に乗り換える際、同じホームの反対側の横浜線に乗れるか、階段を登って向こう側のホームの横浜線に乗り換えるか、どちらかということになります。 八王子・新横浜方面から横浜に向かう際の東神奈川での乗り換えも同じです。 この、階段を登って向こうのホームへ渡るという部分が、特に通勤のラッシュアワーの際に混乱を招きます。

そこで、それほど費用をかけずに、この部分の問題を解決する方法を提示します。 それは ︵1︶東神奈川駅での2-3番線横浜線の停車位置を大口駅側にずらす。 ︵2︶東神奈川駅の横浜駅側に横浜線専用の折り返し用待避線を新設する。 という提案です。 これにより、

Googleマップを見ても、折り返し用の待避線を設置するスペースは十分に確保できそうです。 ■現状︵クリックすると拡大します︶

■折り返し待避線設置案︵クリックすると拡大します・下図だと待避線の長さがギリギリですが、横浜線は8両の短い編成なので横浜線ホーム停車位置を少し右側にずらすことにより解決できます。︶

JR様、ご検討いただけないでしょうか。

2020年3月22日

首都高速・横浜北西線が開通

首都高速・横浜北西線が開通 東名~横浜港・羽田を直結

東名高速道路と第三京浜道路をつなぐ首都高速道路﹁横浜北西線﹂が22日午後、開通した。横浜港方面や羽田空港と東名高速が直結し、物流や観光の活性化が期待される。 北西線は、東名高速の横浜青葉インターチェンジ︵IC、横浜市青葉区︶と、第三京浜の港北IC︵同市都筑区︶を結ぶ片側2車線の延長7・1キロ。うち4・1キロがトンネル部となる。 港北ICでは2017年に開通した首都高﹁横浜北線﹂︵約8・2キロ︶と接続。東名高速から横浜港までの所要時間は、保土ケ谷バイパス︵BP︶を経由した場合の40~60分程度から20分程度に短縮し、アクセス性が改善した。 慢性的に混雑している保土ケ谷BPや、港北ニュータウン地区など周辺にある市道の渋滞緩和も見込まれる。災害時は東名高速から市内への救援物資の輸送網や、災害拠点病院への救急搬送網が充実する。 市によると、用地取得や工事が順調に進んだことで当初は22年だった開通予定を前倒しした。開通を前に予定していた記念イベントは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止された。 (カナロコ 2020/3/22配信)2020年3月22日午後4時、首都高速道路 横浜北西線が開通し、供用がはじまりました。 これまで開通していた首都高速道路 横浜北線・第三京浜の横浜港北JCTから、東名高速横浜青葉JCTまでが結ばれたことにより、東名高速道路から横浜市中心部、横浜港方面へのアクセス利便性が一気に向上することになります。 保土ヶ谷バイパスなど、複数のルートができたことにより、慢性的な交通渋滞解消や、災害時の緊急搬送への役割も期待されます。︵上図は首都高速道路公団のプレスリリースより引用︶

なお、今回開通したは延長約 7.1kmのうち、半分以上の 4.1kmはトンネル構造となっています。 横浜北西線の開通により、東名高速道路から大黒ふ頭までの所要時間が、これまでの約40~60分から約20分へと大幅に短縮されるということです。

開通初日、さっそくスバル360で走ってきました。 東名高速道路 青葉ICから横浜港まで20分程でアクセスできるので、利便性が飛躍的に向上しますね。ドライブレコーダによる前面展望動画です。

2019年12月17日

高輪ゲートウェイ駅と再開発

高輪ゲートウェイ駅の工事が進んでいます。

山手線・京浜東北線の新駅として設置される高輪ゲートウェイ駅は、は、品川駅ー田町駅間に位置し、来年・2020年春に開業予定となっています。

現在の様子です。

新駅のデザインは、建築家・隈研吾氏が担当し、日本の伝統的な折り紙をモチーフにした屋根形状が特徴です。

だいぶ形が見えてきましたね。

2019年11月15日から17日に行われた線路切替工事によって、山手線・京浜東北線の線路が東側にずらされました。

かつての山手線・京浜東北線の線路部分は、これから撤去され、再開発の敷地に供されます。

新駅のデザインは、建築家・隈研吾氏が担当し、日本の伝統的な折り紙をモチーフにした屋根形状が特徴です。

だいぶ形が見えてきましたね。

2019年11月15日から17日に行われた線路切替工事によって、山手線・京浜東北線の線路が東側にずらされました。

かつての山手線・京浜東北線の線路部分は、これから撤去され、再開発の敷地に供されます。

高輪ゲートウェイ駅周辺一帯は、品川開発プロジェクト1期(高輪ゲートウェイ駅周辺再開発)として、国道15号線から東側の一帯に広がる、山手線・京浜東北線のかつての線路部分および品川車両基地の跡地で進められています。。

完成すると、このような高層ビルが並ぶ光景に変貌します。

高輪ゲートウェイ駅周辺一帯は、品川開発プロジェクト1期(高輪ゲートウェイ駅周辺再開発)として、国道15号線から東側の一帯に広がる、山手線・京浜東北線のかつての線路部分および品川車両基地の跡地で進められています。。

完成すると、このような高層ビルが並ぶ光景に変貌します。

︵上図は都市計画素案より引用︶

詳細は、都市再生特別地区︵品川駅北周辺地区︶都市計画︵素案︶の概要 をご覧ください。

2019年11月15日から17日かけて行われた、山手線︵内回り・外回り︶および京浜東北線︵北行・大宮方面︶の線路切替工事によって、どのようにルートが変わったのか、比較動画を作成しました。

線路切替工事前後の京浜東北線前面展望の比較です。

東京オリンピックを契機に、東京都心のあちらこちらで大きなプロジェクトが進行しています。

︵上図は都市計画素案より引用︶

詳細は、都市再生特別地区︵品川駅北周辺地区︶都市計画︵素案︶の概要 をご覧ください。

2019年11月15日から17日かけて行われた、山手線︵内回り・外回り︶および京浜東北線︵北行・大宮方面︶の線路切替工事によって、どのようにルートが変わったのか、比較動画を作成しました。

線路切替工事前後の京浜東北線前面展望の比較です。

東京オリンピックを契機に、東京都心のあちらこちらで大きなプロジェクトが進行しています。

新駅のデザインは、建築家・隈研吾氏が担当し、日本の伝統的な折り紙をモチーフにした屋根形状が特徴です。

だいぶ形が見えてきましたね。

2019年11月15日から17日に行われた線路切替工事によって、山手線・京浜東北線の線路が東側にずらされました。

かつての山手線・京浜東北線の線路部分は、これから撤去され、再開発の敷地に供されます。

新駅のデザインは、建築家・隈研吾氏が担当し、日本の伝統的な折り紙をモチーフにした屋根形状が特徴です。

だいぶ形が見えてきましたね。

2019年11月15日から17日に行われた線路切替工事によって、山手線・京浜東北線の線路が東側にずらされました。

かつての山手線・京浜東北線の線路部分は、これから撤去され、再開発の敷地に供されます。

高輪ゲートウェイ駅周辺一帯は、品川開発プロジェクト1期(高輪ゲートウェイ駅周辺再開発)として、国道15号線から東側の一帯に広がる、山手線・京浜東北線のかつての線路部分および品川車両基地の跡地で進められています。。

完成すると、このような高層ビルが並ぶ光景に変貌します。

高輪ゲートウェイ駅周辺一帯は、品川開発プロジェクト1期(高輪ゲートウェイ駅周辺再開発)として、国道15号線から東側の一帯に広がる、山手線・京浜東北線のかつての線路部分および品川車両基地の跡地で進められています。。

完成すると、このような高層ビルが並ぶ光景に変貌します。

︵上図は都市計画素案より引用︶

詳細は、都市再生特別地区︵品川駅北周辺地区︶都市計画︵素案︶の概要 をご覧ください。

2019年11月15日から17日かけて行われた、山手線︵内回り・外回り︶および京浜東北線︵北行・大宮方面︶の線路切替工事によって、どのようにルートが変わったのか、比較動画を作成しました。

線路切替工事前後の京浜東北線前面展望の比較です。

東京オリンピックを契機に、東京都心のあちらこちらで大きなプロジェクトが進行しています。

︵上図は都市計画素案より引用︶

詳細は、都市再生特別地区︵品川駅北周辺地区︶都市計画︵素案︶の概要 をご覧ください。

2019年11月15日から17日かけて行われた、山手線︵内回り・外回り︶および京浜東北線︵北行・大宮方面︶の線路切替工事によって、どのようにルートが変わったのか、比較動画を作成しました。

線路切替工事前後の京浜東北線前面展望の比較です。

東京オリンピックを契機に、東京都心のあちらこちらで大きなプロジェクトが進行しています。

2019年6月27日

勝海舟会見之地の再開発

昨年春から平日昼間は東京都港区の事務所に通勤しています。

その通勤途中で通る、JR田町駅・都営三田線三田駅前では、現在再開発が進行中です。

再開発プロジェクトの一つ、第一京浜・芝五丁目交差点付近にある田町第一ビルが53年の歴史に幕を閉じ、新しいビルへ建て替えられることになりました。 第一田町ビルは、勝海舟会見之地に建てられたビルで昭和41︵1966︶年に竣工。三菱自動車本社が入っており、車のショールームが特徴でした。

︵左︶三菱自動車のショールームも ︵右︶移転によって、ビルは空になっています。

ビルの取り壊しに向けて、棟下式プロジェクトが4か月にわたり行われており、ビルの壁面や正面の路面にたくさんのメッセージやイラストが残されました。

︵左︶三菱自動車のショールームも ︵右︶移転によって、ビルは空になっています。

ビルの取り壊しに向けて、棟下式プロジェクトが4か月にわたり行われており、ビルの壁面や正面の路面にたくさんのメッセージやイラストが残されました。

鏡状の庇に反射することを計算して、鏡写しに書かれたメッセージやイラストもあります。

鏡状の庇に反射することを計算して、鏡写しに書かれたメッセージやイラストもあります。

いよいよ取り壊しが始まり、(仮称)TTMプロジェクトが本格的に始動します。

この場所には、高さ約150m、延べ約131,000㎡の超高層ビルが建設され、2022年度頃に完成する見込みです。

高輪ゲートウェイから田町近辺の様相は、あと数年で一変することでしょう。

いよいよ取り壊しが始まり、(仮称)TTMプロジェクトが本格的に始動します。

この場所には、高さ約150m、延べ約131,000㎡の超高層ビルが建設され、2022年度頃に完成する見込みです。

高輪ゲートウェイから田町近辺の様相は、あと数年で一変することでしょう。

再開発プロジェクトの一つ、第一京浜・芝五丁目交差点付近にある田町第一ビルが53年の歴史に幕を閉じ、新しいビルへ建て替えられることになりました。 第一田町ビルは、勝海舟会見之地に建てられたビルで昭和41︵1966︶年に竣工。三菱自動車本社が入っており、車のショールームが特徴でした。

︵左︶三菱自動車のショールームも ︵右︶移転によって、ビルは空になっています。

ビルの取り壊しに向けて、棟下式プロジェクトが4か月にわたり行われており、ビルの壁面や正面の路面にたくさんのメッセージやイラストが残されました。

︵左︶三菱自動車のショールームも ︵右︶移転によって、ビルは空になっています。

ビルの取り壊しに向けて、棟下式プロジェクトが4か月にわたり行われており、ビルの壁面や正面の路面にたくさんのメッセージやイラストが残されました。

鏡状の庇に反射することを計算して、鏡写しに書かれたメッセージやイラストもあります。

鏡状の庇に反射することを計算して、鏡写しに書かれたメッセージやイラストもあります。

いよいよ取り壊しが始まり、(仮称)TTMプロジェクトが本格的に始動します。

この場所には、高さ約150m、延べ約131,000㎡の超高層ビルが建設され、2022年度頃に完成する見込みです。

高輪ゲートウェイから田町近辺の様相は、あと数年で一変することでしょう。

いよいよ取り壊しが始まり、(仮称)TTMプロジェクトが本格的に始動します。

この場所には、高さ約150m、延べ約131,000㎡の超高層ビルが建設され、2022年度頃に完成する見込みです。

高輪ゲートウェイから田町近辺の様相は、あと数年で一変することでしょう。

2019年6月20日

太陽光発電の買取制度がまもなく終了

太陽光発電など、新エネルギーから発電された電力の買取制度﹁エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律﹂︵平成21年法律第72号︶施行令は、新エネルギー普及促進の”国策”として2009年に始まりました。

当ブログでは、この買取制度がはじまった時期に記事を書いていますので、併せてご参照ください。

→太陽光発電の新買取制度

この買取制度は、10年間の買取期間が設定されておりますので、2019年以降順次、買取期間が満了を迎えることになります。

いわゆる新エネルギー買取制度の2019年問題です。

まずは、貞昌院での事例をもとに考えてみましょう。

貞昌院では、

・2003年に5kw規模の太陽光発電設備を設置、連携系統契約を東京電力と結ぶ。余剰電力買取約24円/kwh

・2009年に倍額買取制度開始。2010年より東京電力と余剰電力倍額買取約48円/kwh

・2014年太陽光発電設備を増設。合計9.9Kw規模となる

・2020年倍額買取契約終了予定

となっています。

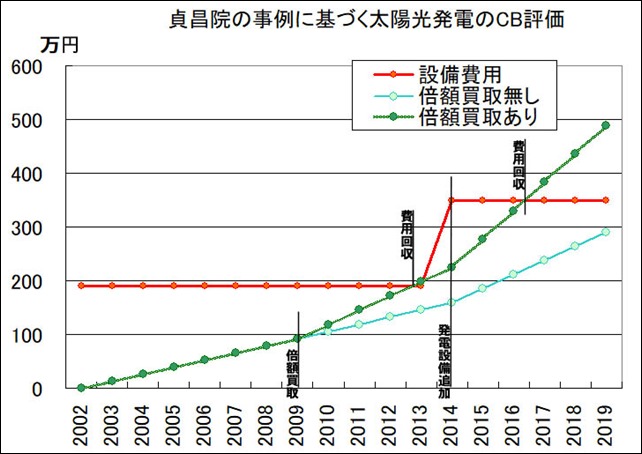

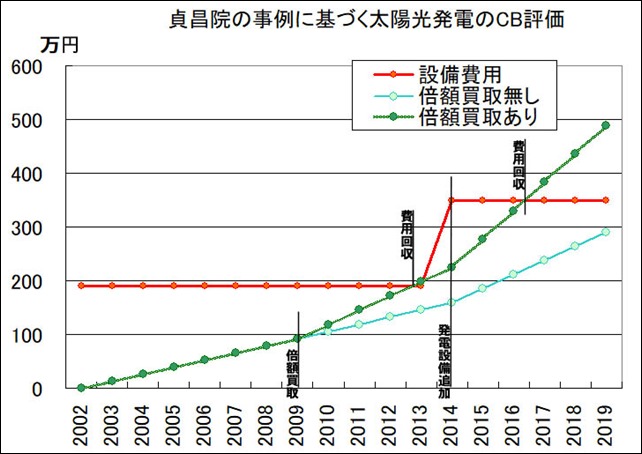

この設置費用ー発電額をグラフにまとめたものを下図として示します。

図中、太陽光発電設備の設置費用を赤線で引いています。

また、倍額買取を考慮した発電量を金額に置き換えたものを緑線で表しました。

緑線が赤線を上回った時点が、設置費用回収の時期と考えられます。

途中、設備増強のために費用が増えていますが、2013年、2016年には費用が回収できていることになります。

※参考のために、もしも倍額買取ができようされなかった場合を青線で付記しました。この場合、費用が回収できるのはおおむね2022年、つまり設置から約20年後ということになります。

では、買取制度が終了した後はどのようになるのでしょうか。

それについては、当ブログにおいては、昨年次のような記事を書きました。

→住宅用太陽光売電価格は11円/Kwhへ

図中、太陽光発電設備の設置費用を赤線で引いています。

また、倍額買取を考慮した発電量を金額に置き換えたものを緑線で表しました。

緑線が赤線を上回った時点が、設置費用回収の時期と考えられます。

途中、設備増強のために費用が増えていますが、2013年、2016年には費用が回収できていることになります。

※参考のために、もしも倍額買取ができようされなかった場合を青線で付記しました。この場合、費用が回収できるのはおおむね2022年、つまり設置から約20年後ということになります。

では、買取制度が終了した後はどのようになるのでしょうか。

それについては、当ブログにおいては、昨年次のような記事を書きました。

→住宅用太陽光売電価格は11円/Kwhへ

経済産業省のサイトでは、買取制度の終了についてのお知らせが掲載されています。 つまり、買取期間が終了した段階で、電力会社には法律に基づく買取義務がなくなり、発電した電力は

(1)自家消費

(2)相対・自由契約で余剰電力を売電

のどちらかを選択して適用することになります。

つまり、買取期間が終了した段階で、電力会社には法律に基づく買取義務がなくなり、発電した電力は

(1)自家消費

(2)相対・自由契約で余剰電力を売電

のどちらかを選択して適用することになります。

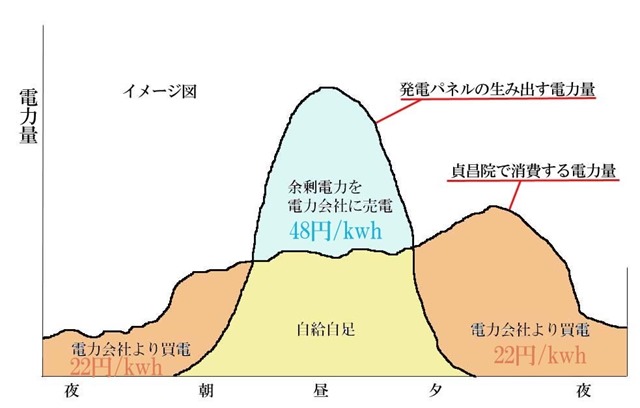

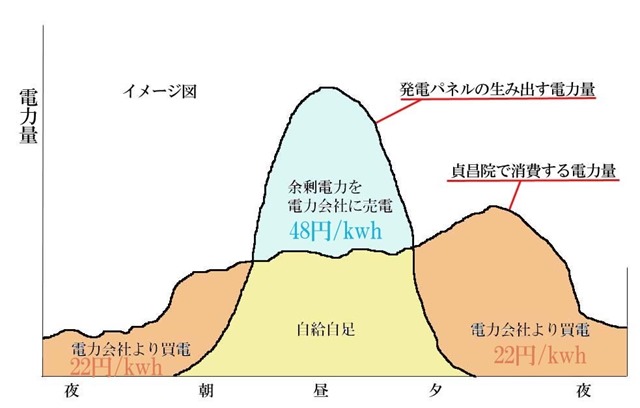

太陽光発電についての発電量と、自家消費のイメージは下図のようになります (1)では、買取にたよらず、発電した電力は、自家消費に充てるということ︵つまり、下図の青部分を無くす︶ことになります。 昼は発電の余剰が出る場合は、蓄電池などで蓄えて、夜間に使用するというイメージです。 (2)では、青部分の余剰電力を、これまでの単価からはかなり安くなるが、電力を買い取る業者と新たに契約を結んで余剰電力売電するというものです。 おそらく契約単価は10円/Kwh程度になるのではないかと考えています。 貞昌院の場合は、まだ買取制度終了まで1年間の余裕があるので、その間に情報を集めて、新たな契約を考えていきたいと思っています。

もう、すでに設置費用は回収できているので、買取価格がそれほど高くなくてもよいかとも思っています。

具体的になりましたらまたお知らせします。

ここで、買取制度終了の2019年問題に付け込んだ、悪徳なセールスもあるようなので、注意喚起がなされています。

具体的な悪徳業者のセールス内容と、それに対する経済産業省の回答は下記のとおりです。

︻悪徳業者︼これからは0円買取となるため、蓄電池を付けなければ損をすることになる。

︻経産省の回答︼蓄電池等と組み合わせて自家消費を拡大することは可能ですが、蓄電池を設置しなければ必ず損をするということはありません。

貞昌院の場合は、まだ買取制度終了まで1年間の余裕があるので、その間に情報を集めて、新たな契約を考えていきたいと思っています。

もう、すでに設置費用は回収できているので、買取価格がそれほど高くなくてもよいかとも思っています。

具体的になりましたらまたお知らせします。

ここで、買取制度終了の2019年問題に付け込んだ、悪徳なセールスもあるようなので、注意喚起がなされています。

具体的な悪徳業者のセールス内容と、それに対する経済産業省の回答は下記のとおりです。

︻悪徳業者︼これからは0円買取となるため、蓄電池を付けなければ損をすることになる。

︻経産省の回答︼蓄電池等と組み合わせて自家消費を拡大することは可能ですが、蓄電池を設置しなければ必ず損をするということはありません。

︻悪徳業者︼0円買取となるため、当社と売電契約しなければ損をすることになる。 ︻経産省の回答︼買取期間満了後、余剰電力の買取を表明している事業者は複数あり、また電気自動車や蓄電池と組み合わせて自家消費をすることもできますので、特定の1社と売電契約をしなければ必ず損をするということはありません。 ︻悪徳業者︼売電より、蓄電池と組み合わせて自家消費する方が絶対に得である。 ︻経産省の回答︼余剰電力の売電と、蓄電池と組み合わせた自家消費のどちらがお得かは、個々のケースによって異なります。 ︻悪徳業者︼現在買取を行う電力会社は買取終了のため、当社と契約しなければ損をする。 ︻経産省の回答︼電力会社の契約内容にもよりますので、必ずしも現在買取を行っている電力会社が買取をしないとは言えません。 買取制度終了のタイミングで、消費者心理を悪用するセールスには十分注意したいものです。

図中、太陽光発電設備の設置費用を赤線で引いています。

また、倍額買取を考慮した発電量を金額に置き換えたものを緑線で表しました。

緑線が赤線を上回った時点が、設置費用回収の時期と考えられます。

途中、設備増強のために費用が増えていますが、2013年、2016年には費用が回収できていることになります。

※参考のために、もしも倍額買取ができようされなかった場合を青線で付記しました。この場合、費用が回収できるのはおおむね2022年、つまり設置から約20年後ということになります。

では、買取制度が終了した後はどのようになるのでしょうか。

それについては、当ブログにおいては、昨年次のような記事を書きました。

→住宅用太陽光売電価格は11円/Kwhへ

図中、太陽光発電設備の設置費用を赤線で引いています。

また、倍額買取を考慮した発電量を金額に置き換えたものを緑線で表しました。

緑線が赤線を上回った時点が、設置費用回収の時期と考えられます。

途中、設備増強のために費用が増えていますが、2013年、2016年には費用が回収できていることになります。

※参考のために、もしも倍額買取ができようされなかった場合を青線で付記しました。この場合、費用が回収できるのはおおむね2022年、つまり設置から約20年後ということになります。

では、買取制度が終了した後はどのようになるのでしょうか。

それについては、当ブログにおいては、昨年次のような記事を書きました。

→住宅用太陽光売電価格は11円/Kwhへ

経済産業省のサイトでは、買取制度の終了についてのお知らせが掲載されています。

つまり、買取期間が終了した段階で、電力会社には法律に基づく買取義務がなくなり、発電した電力は

(1)自家消費

(2)相対・自由契約で余剰電力を売電

のどちらかを選択して適用することになります。

つまり、買取期間が終了した段階で、電力会社には法律に基づく買取義務がなくなり、発電した電力は

(1)自家消費

(2)相対・自由契約で余剰電力を売電

のどちらかを選択して適用することになります。

太陽光発電についての発電量と、自家消費のイメージは下図のようになります (1)では、買取にたよらず、発電した電力は、自家消費に充てるということ︵つまり、下図の青部分を無くす︶ことになります。 昼は発電の余剰が出る場合は、蓄電池などで蓄えて、夜間に使用するというイメージです。 (2)では、青部分の余剰電力を、これまでの単価からはかなり安くなるが、電力を買い取る業者と新たに契約を結んで余剰電力売電するというものです。 おそらく契約単価は10円/Kwh程度になるのではないかと考えています。

貞昌院の場合は、まだ買取制度終了まで1年間の余裕があるので、その間に情報を集めて、新たな契約を考えていきたいと思っています。

もう、すでに設置費用は回収できているので、買取価格がそれほど高くなくてもよいかとも思っています。

具体的になりましたらまたお知らせします。

ここで、買取制度終了の2019年問題に付け込んだ、悪徳なセールスもあるようなので、注意喚起がなされています。

具体的な悪徳業者のセールス内容と、それに対する経済産業省の回答は下記のとおりです。

︻悪徳業者︼これからは0円買取となるため、蓄電池を付けなければ損をすることになる。

︻経産省の回答︼蓄電池等と組み合わせて自家消費を拡大することは可能ですが、蓄電池を設置しなければ必ず損をするということはありません。

貞昌院の場合は、まだ買取制度終了まで1年間の余裕があるので、その間に情報を集めて、新たな契約を考えていきたいと思っています。

もう、すでに設置費用は回収できているので、買取価格がそれほど高くなくてもよいかとも思っています。

具体的になりましたらまたお知らせします。

ここで、買取制度終了の2019年問題に付け込んだ、悪徳なセールスもあるようなので、注意喚起がなされています。

具体的な悪徳業者のセールス内容と、それに対する経済産業省の回答は下記のとおりです。

︻悪徳業者︼これからは0円買取となるため、蓄電池を付けなければ損をすることになる。

︻経産省の回答︼蓄電池等と組み合わせて自家消費を拡大することは可能ですが、蓄電池を設置しなければ必ず損をするということはありません。

︻悪徳業者︼0円買取となるため、当社と売電契約しなければ損をすることになる。 ︻経産省の回答︼買取期間満了後、余剰電力の買取を表明している事業者は複数あり、また電気自動車や蓄電池と組み合わせて自家消費をすることもできますので、特定の1社と売電契約をしなければ必ず損をするということはありません。 ︻悪徳業者︼売電より、蓄電池と組み合わせて自家消費する方が絶対に得である。 ︻経産省の回答︼余剰電力の売電と、蓄電池と組み合わせた自家消費のどちらがお得かは、個々のケースによって異なります。 ︻悪徳業者︼現在買取を行う電力会社は買取終了のため、当社と契約しなければ損をする。 ︻経産省の回答︼電力会社の契約内容にもよりますので、必ずしも現在買取を行っている電力会社が買取をしないとは言えません。 買取制度終了のタイミングで、消費者心理を悪用するセールスには十分注意したいものです。

2019年2月18日

横浜港に2つのロープウエィ計画

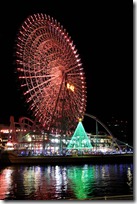

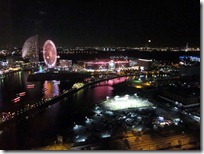

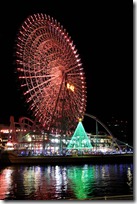

会議のために横浜みなとみらいを見渡せる会議に出向きました。

景色の良い場所なので、スマートフォンを窓際に置いてタイムラプスで撮影してみました。

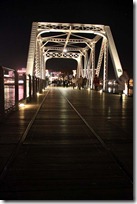

画面中央に見える道は、桜木町から赤レンガ倉庫方面を結ぶ、汽車道です。

かつては、ここに鉄道が通っており、歩道として整備されています。

※汽車道については、ブログ記事も併せてご覧ください。汽車道にまつわるエトセトラ シャンパンゴールドの汽車道

タイミングよく、この汽車道の上にロープウエーを敷設する計画がニュースになっていました。

しかも、

・桜木町~ワールドポーターズ

・横浜駅東口~山下ふ頭

という2つの計画が同時期にすすみ、東京オリンピック開業前には運行されるというものです。

横浜で2つのロープウエー案 桜木町駅-新港ふ頭 東京五輪前に開業へ

東京五輪・パラリンピックなどをにらみ、横浜市でロープウエーを建設する案が2つある。そのうちの一つが、横浜みなとみらい21︵MM21︶地区で、JR桜木町駅-新港ふ頭間を結ぶ計画案。もう一つは、横浜駅東口-山下ふ頭間を結ぶ構想案だ。実現すれば、開発が進む客船ターミナルの観光客受け入れ機能との連携が可能となるなど、観光促進や回遊性の向上にもつながりそうだ。

いずれの案も、市都市整備局が臨海部の回遊性を高めるために交通ネットワークを強化しようと、﹁まちを楽しむ多彩な交通の充実﹂を掲げて、平成29年度に募り、選定した事業案だ。企業側が設置費や運営費を負担する。

●最短2分半で

MM21地区のロープウエーの名称は﹁YOKOHAMA AIR CABIN︵仮称︶﹂。JR桜木町駅東口北改札から海上の遊歩道﹁汽車道﹂に沿って全長630メートルのロープウエーを整備して、新港ふ頭の運河パークと結ぶ。

停留所は、同駅東口北改札と商業施設﹁横浜ワールドポーターズ﹂の隣接地にそれぞれ設ける。運河パーク側の停留所は、横浜ワールドポーターズや歩道橋﹁サークルウォーク﹂の2階部分と接続することも検討中だ。同じルートを徒歩で移動すると、片道15~20分ほどかかるが、ロープウエーを利用すれば最短2分半ほどで移動できる。

支柱は、地上に2基︵高さ約10メートル︶、海上に3基︵高さ約30~40メートル︶を建設する。ゴンドラは36基作り、全基とも車いすの同乗が可能で、運行時間や運賃は未定という。

設置・運営を担うのは、同地区の遊園地﹁よこはまコスモワールド﹂を運営する泉陽興業︵大阪府︶。市は、3月末までに同社と協定を結び、夏ごろに着工する予定だ。

東京五輪・パラリンピック前の営業開始を目指している。観覧車やゴンドラの建設実績のある同社の広報担当者は﹁桜木町駅から横浜みなとみらい21地区への回遊性を高めることで、コスモワールドへの誘客効果や売り上げ向上にもつながれば﹂と話した。

●山下ふ頭にも

MM21地区は商業施設などが点在しており、内陸側と海側をつなぐ移動手段が乏しいことが課題となっていた。市はロープウエーを整備することで、新港ふ頭に今年秋、開業予定の﹁新港地区客船ターミナル﹂からの観光客受け入れ機能との連携や、ターミナル方面へのアクセス機能を強化することで、さらなる観光振興の促進を期待している。

横浜駅東口と再開発が進む山下ふ頭を結ぶロープウエーの構想案を提案したのは、YNP︵藤木幸太社長︶など一般社団法人﹁横浜港振興協会﹂を代表する共同体。YNPは同市を中心として港湾施設の管理・運営などを行う会社で、藤木企業︵同︶、小此木︵小此木歌蔵社長︶、川本工業︵川本守彦社長︶、横浜岡田屋︵岡田伸浩社長︶の計4社が出資している。横浜駅東口から市中央卸売市場、新港地区、山下公園・山下ふ頭をつなぐ。

再開発が予定される山下ふ頭は客船1、2隻の着岸が可能になり、着岸した客船をホテルとして使う計画もある。ロープウエーができることで、観光客誘致につなげる狙いもある。同局によると、現状はまだ検討が進められている段階といい、具体的な内容については今後、協議をしていくとしている。

︻新港ふ頭︼

開港160年を迎える横浜の内港地区のほぼ中央に位置し、明治後期から大正期に建設された埠頭。総面積は37・4ヘクタール。横浜市は、横浜みなとみらい21地区全体を一層活性化させようと、新たに﹁新港地区客船ターミナル﹂を整備している。同ターミナルは地上5階建て、延べ床面積約3万300平方メートル。10万トン程度までの国際クルーズ船が発着でき、CIQ︵税関、出入国管理、検疫︶施設のほかに、ホテルや商業施設などを備える。

︵産経新聞 2019/2/18配信︶

来年夏までに開業というのは、ずいぶん早いですね。

ロープウェイだからこそ、設置スピードが早くできるのでしょう。

桜木町~ワールドポーターズを結ぶロープウェーはこのようなルートを通るようです。 ︵Googleの航空写真に赤で線を描いてみました︶ 横浜港には、かつて、1989年︵平成元年︶に開催された横浜博覧会で横浜駅東口と博覧会会場を結んだロープウェーが運行されていました。

このときに、乗ったことがありますが、空中から見下ろすことができる乗り物はワクワクしますね。

開業が待ち遠しいものです。

横浜港には、かつて、1989年︵平成元年︶に開催された横浜博覧会で横浜駅東口と博覧会会場を結んだロープウェーが運行されていました。

このときに、乗ったことがありますが、空中から見下ろすことができる乗り物はワクワクしますね。

開業が待ち遠しいものです。

桜木町~ワールドポーターズを結ぶロープウェーはこのようなルートを通るようです。 ︵Googleの航空写真に赤で線を描いてみました︶

横浜港には、かつて、1989年︵平成元年︶に開催された横浜博覧会で横浜駅東口と博覧会会場を結んだロープウェーが運行されていました。

このときに、乗ったことがありますが、空中から見下ろすことができる乗り物はワクワクしますね。

開業が待ち遠しいものです。

横浜港には、かつて、1989年︵平成元年︶に開催された横浜博覧会で横浜駅東口と博覧会会場を結んだロープウェーが運行されていました。

このときに、乗ったことがありますが、空中から見下ろすことができる乗り物はワクワクしますね。

開業が待ち遠しいものです。

2019年1月21日

相鉄JR直通線の工事が進む(2)

約1年前に書いた記事 相鉄JR直通線の工事が進む の続報です。

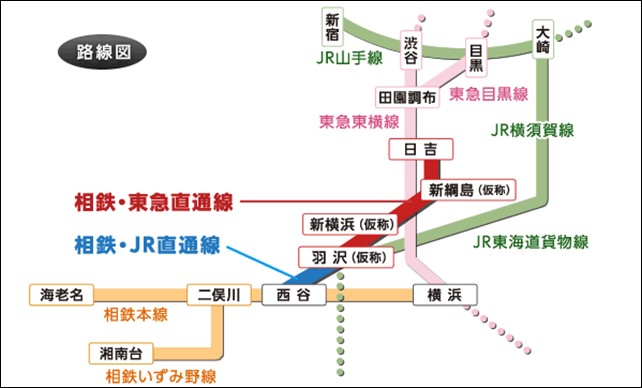

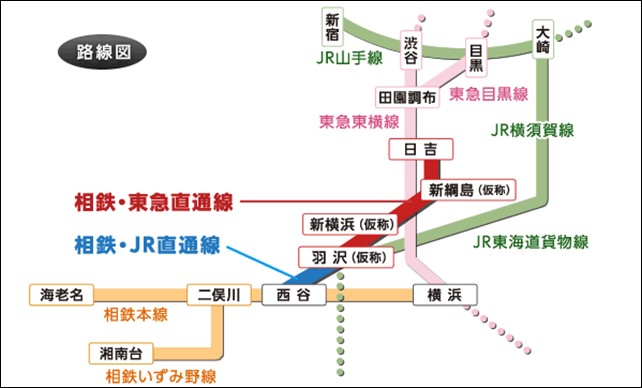

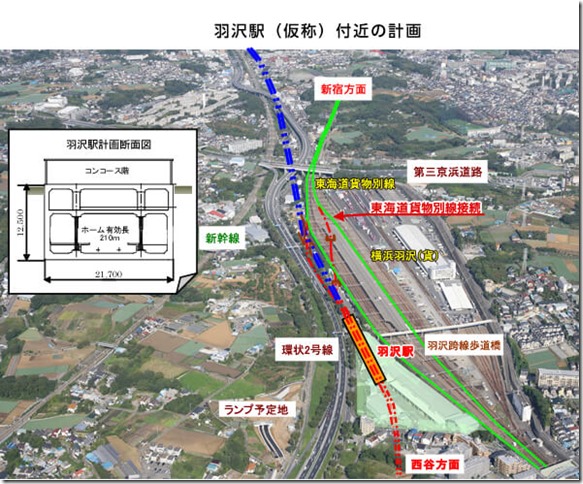

来年度︵2019年度︶下期に相模鉄道・西谷とJR東海道貨物線がつながり、海老名方面から武蔵小杉・渋谷・新宿方面への直通運転がはじまります。

それからさらに3年後、相模鉄道と東急東横線がつながり、海老名方面から新横浜・日吉・渋谷方面への直通運転がはじまります。

図は直通運転公式サイトより引用

その概要は下表のとおりです。

図は直通運転公式サイトより引用

その概要は下表のとおりです。

表‥相鉄・JR直通線および相鉄・東急直通線の概要 ︵参考・直通運転公式サイト︶

図は直通運転公式サイトより引用

その概要は下表のとおりです。

図は直通運転公式サイトより引用

その概要は下表のとおりです。

表‥相鉄・JR直通線および相鉄・東急直通線の概要 ︵参考・直通運転公式サイト︶

| 相鉄・JR 直通線 | 相鉄・東急 直通線 | |

| 整備区間 | 相鉄本線西谷駅~ JR東海道貨物線横浜羽沢駅付近(約2.7km) | JR東海道貨物線横浜羽沢駅付近~ 東急東横線・目黒線日吉駅(約10.0km) |

| 開業予定時期 | 2019年度下期 | 2022年度下期 |

| 営業主体 | 相模鉄道(株) | 相模鉄道(株)・東京急行電鉄(株) |

| 運行区間 | 海老名駅・湘南台駅~西谷駅~ 羽沢駅(仮称)~新宿方面 | 海老名駅・湘南台駅~西谷駅~羽沢駅(仮称)~新横浜駅(仮称)~新綱島駅(仮称)~日吉駅~渋谷方面・目黒方面 |

| 運行頻度 | 朝ラッシュ時間帯:4本/時 程度 その他時間帯:2~3本/時 程度 | 朝ラッシュ時間帯:10本~14本/時 程度 その他時間帯:4~6本/時 程度 |

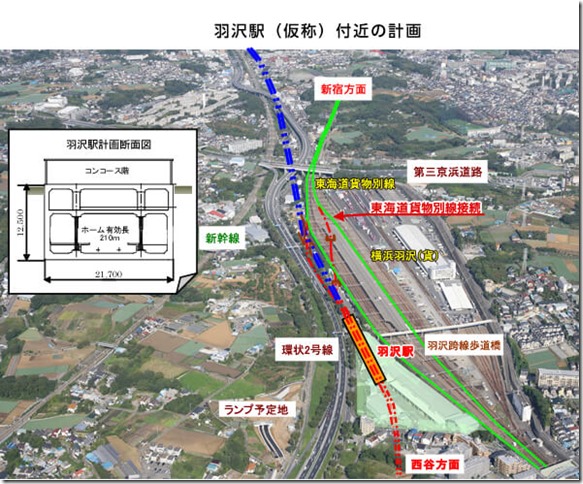

直通運転の要となる、羽沢横浜国大駅の工事がだいぶ進んでいます。

上図は直通運転公式サイトより引用

今日現在の羽沢横浜国大駅の状況です。

いろいろな角度から撮影してみました。

上図は直通運転公式サイトより引用

今日現在の羽沢横浜国大駅の状況です。

いろいろな角度から撮影してみました。

貨物駅を横断する陸橋から上り方面を眺めると、地下から登ってJR貨物別線に接続する線路と、トンネルで新横浜を経由して東急東横線に接続する線路の工事状況もよくわかります。

貨物駅を横断する陸橋から上り方面を眺めると、地下から登ってJR貨物別線に接続する線路と、トンネルで新横浜を経由して東急東横線に接続する線路の工事状況もよくわかります。

まずは、2019年度下期のJRとの接続まで1年ほどになりました。

完成すれば利便性はかなり向上することでしょう。

接続先のJR線は、貨物線を経由して、湘南新宿ライン・横須賀線の路線を通ります。

ただ、問題が全くないわけではなく、この路線はすでにダイヤがかなり過密化していて、そこの隙間に朝ラッシュ時間帯‥4本/時 程度、その他時間帯‥2~3本/時 程度を確保することはかなり難しい現状にあります。

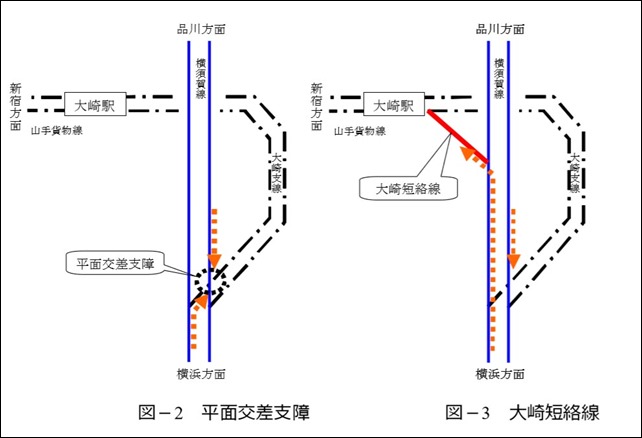

その理由の一つが、旧蛇窪信号場の平面交差です。

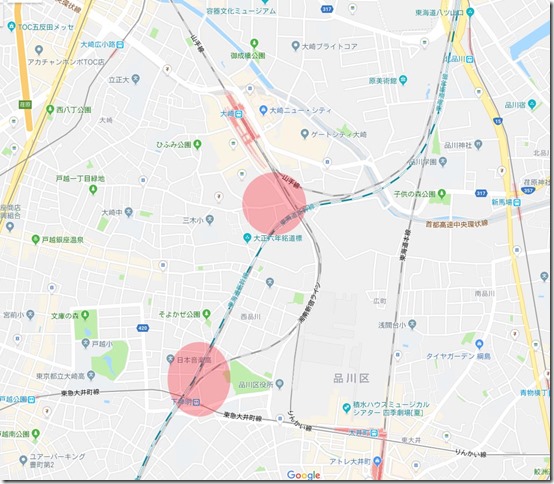

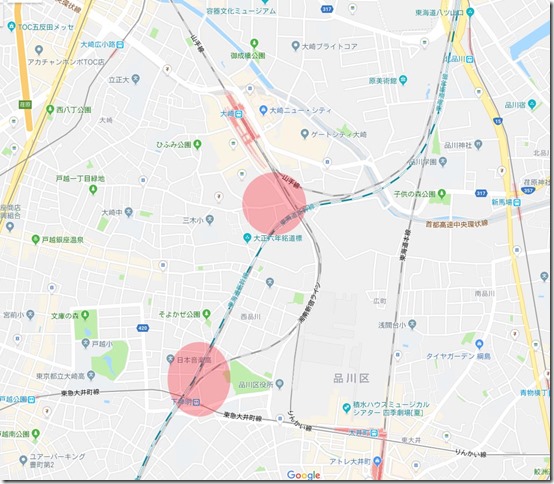

旧蛇窪信号場は、JR西大井駅駅から先、品川方面に向かう横須賀線と、渋谷方面に向かう湘南新宿ラインの分岐点ですが、地図で示すと下図の2カ所ある赤着色のうち下の赤着色の部分にあたります。

まずは、2019年度下期のJRとの接続まで1年ほどになりました。

完成すれば利便性はかなり向上することでしょう。

接続先のJR線は、貨物線を経由して、湘南新宿ライン・横須賀線の路線を通ります。

ただ、問題が全くないわけではなく、この路線はすでにダイヤがかなり過密化していて、そこの隙間に朝ラッシュ時間帯‥4本/時 程度、その他時間帯‥2~3本/時 程度を確保することはかなり難しい現状にあります。

その理由の一つが、旧蛇窪信号場の平面交差です。

旧蛇窪信号場は、JR西大井駅駅から先、品川方面に向かう横須賀線と、渋谷方面に向かう湘南新宿ラインの分岐点ですが、地図で示すと下図の2カ所ある赤着色のうち下の赤着色の部分にあたります。

GooGleMapで見ると、この分岐点の線路は、平面交差していることがわかります。

︵下写真の着色部︶

GooGleMapで見ると、この分岐点の線路は、平面交差していることがわかります。

︵下写真の着色部︶

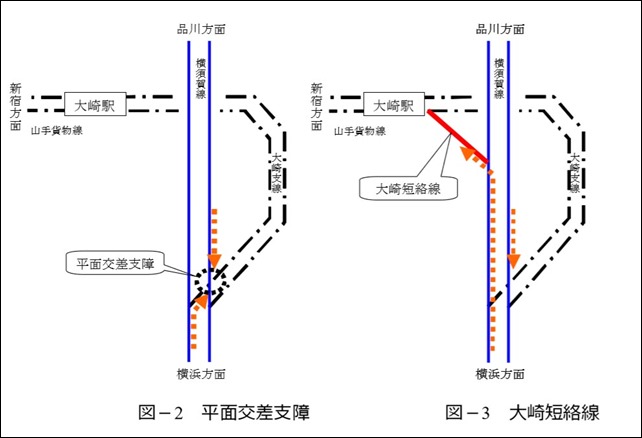

湘南新宿ラインに関わる平面交差支障の解消について(PDF) というJR東日本の報告書に、この部分を図式化していましたので、引用してみます。 つまり、この平面交差があるために、西大井を出て大崎・渋谷方面に向かう湘南新宿ラインの北行き列車と、品川方面から西大井へ向かう横須賀線の南行き列車がお互い干渉しないようにダイヤ間隔を開けて運行する必要があるのです。

このために、数分刻みのダイヤを組むことができず、効率的な運行が出来ない問題があります。

この平面交差の問題を解決するための現実的な方法が、西大井を出て大崎・渋谷方面に向かう湘南新宿ラインの北行き列車をショートカットさせる短絡線を新規に敷設するというものです。

これを大崎短絡線構想といいます。

Googleの航空写真に大崎短絡線を描くとこのような感じになります。

つまり、この平面交差があるために、西大井を出て大崎・渋谷方面に向かう湘南新宿ラインの北行き列車と、品川方面から西大井へ向かう横須賀線の南行き列車がお互い干渉しないようにダイヤ間隔を開けて運行する必要があるのです。

このために、数分刻みのダイヤを組むことができず、効率的な運行が出来ない問題があります。

この平面交差の問題を解決するための現実的な方法が、西大井を出て大崎・渋谷方面に向かう湘南新宿ラインの北行き列車をショートカットさせる短絡線を新規に敷設するというものです。

これを大崎短絡線構想といいます。

Googleの航空写真に大崎短絡線を描くとこのような感じになります。

ですので、相鉄・JR直通線は2019年度中に実現はするものの、本格的な運用ができるのは、大崎短絡線が完成してからということになりそうです。

ですので、相鉄・JR直通線は2019年度中に実現はするものの、本格的な運用ができるのは、大崎短絡線が完成してからということになりそうです。

上図は直通運転公式サイトより引用

上図は直通運転公式サイトより引用

貨物駅を横断する陸橋から上り方面を眺めると、地下から登ってJR貨物別線に接続する線路と、トンネルで新横浜を経由して東急東横線に接続する線路の工事状況もよくわかります。

貨物駅を横断する陸橋から上り方面を眺めると、地下から登ってJR貨物別線に接続する線路と、トンネルで新横浜を経由して東急東横線に接続する線路の工事状況もよくわかります。

まずは、2019年度下期のJRとの接続まで1年ほどになりました。

完成すれば利便性はかなり向上することでしょう。

まずは、2019年度下期のJRとの接続まで1年ほどになりました。

完成すれば利便性はかなり向上することでしょう。

GooGleMapで見ると、この分岐点の線路は、平面交差していることがわかります。

︵下写真の着色部︶

GooGleMapで見ると、この分岐点の線路は、平面交差していることがわかります。

︵下写真の着色部︶

湘南新宿ラインに関わる平面交差支障の解消について(PDF) というJR東日本の報告書に、この部分を図式化していましたので、引用してみます。

つまり、この平面交差があるために、西大井を出て大崎・渋谷方面に向かう湘南新宿ラインの北行き列車と、品川方面から西大井へ向かう横須賀線の南行き列車がお互い干渉しないようにダイヤ間隔を開けて運行する必要があるのです。

このために、数分刻みのダイヤを組むことができず、効率的な運行が出来ない問題があります。

この平面交差の問題を解決するための現実的な方法が、西大井を出て大崎・渋谷方面に向かう湘南新宿ラインの北行き列車をショートカットさせる短絡線を新規に敷設するというものです。

これを大崎短絡線構想といいます。

Googleの航空写真に大崎短絡線を描くとこのような感じになります。

つまり、この平面交差があるために、西大井を出て大崎・渋谷方面に向かう湘南新宿ラインの北行き列車と、品川方面から西大井へ向かう横須賀線の南行き列車がお互い干渉しないようにダイヤ間隔を開けて運行する必要があるのです。

このために、数分刻みのダイヤを組むことができず、効率的な運行が出来ない問題があります。

この平面交差の問題を解決するための現実的な方法が、西大井を出て大崎・渋谷方面に向かう湘南新宿ラインの北行き列車をショートカットさせる短絡線を新規に敷設するというものです。

これを大崎短絡線構想といいます。

Googleの航空写真に大崎短絡線を描くとこのような感じになります。

ですので、相鉄・JR直通線は2019年度中に実現はするものの、本格的な運用ができるのは、大崎短絡線が完成してからということになりそうです。

ですので、相鉄・JR直通線は2019年度中に実現はするものの、本格的な運用ができるのは、大崎短絡線が完成してからということになりそうです。

2018年8月 6日

法人土地・建物基本調査

この夏、貞昌院に﹁平成30年 法人土地・建物基本調査﹂調査票が届きました。

﹁法人土地・建物基本調査﹂は、法人の土地や建物の所有状況や利用状況を総合的に把握するための調査で、平成5年に開始、5年おきに実施されています。

すなわち、今回は6回目に当たります。

調査対象は本年7~9月に、統計的手法により抽出された約49万法人を対象としているいうことです。

日本の法人数は、国税庁のサイトによれば、約260万社︵決算書を提出した法人︶ということなので、調査対象になる確率は20%程度ということでしょうか。

それにしても、貞昌院では平成10年、平成25年にも同調査に回答していますので、またか!という感じです。

これだけ毎回調査対象となっているということは、無作為というより、回答履歴のある法人を優先して調査対象にしているのでしょうか???

まあ、学術調査資料としても有用な調査だとは思いますので、今回もきっちり回答させていただきました。

前回はインターネット経由で回答しましたが、今回は前回の回答履歴が回答用紙に予め印字されているので、郵送にて回答書を送りました。

偶然にも、宗門でも同様の調査が進行しています。

回答内容自体はその調査とほぼ共通の内容となっていますので、簡単に回答することができました。

﹁法人土地・建物基本調査﹂は、法人の土地や建物の所有状況や利用状況を総合的に把握するための調査で、平成5年に開始、5年おきに実施されています。

すなわち、今回は6回目に当たります。

調査対象は本年7~9月に、統計的手法により抽出された約49万法人を対象としているいうことです。

日本の法人数は、国税庁のサイトによれば、約260万社︵決算書を提出した法人︶ということなので、調査対象になる確率は20%程度ということでしょうか。

それにしても、貞昌院では平成10年、平成25年にも同調査に回答していますので、またか!という感じです。

これだけ毎回調査対象となっているということは、無作為というより、回答履歴のある法人を優先して調査対象にしているのでしょうか???

まあ、学術調査資料としても有用な調査だとは思いますので、今回もきっちり回答させていただきました。

前回はインターネット経由で回答しましたが、今回は前回の回答履歴が回答用紙に予め印字されているので、郵送にて回答書を送りました。

偶然にも、宗門でも同様の調査が進行しています。

回答内容自体はその調査とほぼ共通の内容となっていますので、簡単に回答することができました。

﹁法人土地・建物基本調査﹂は、法人の土地や建物の所有状況や利用状況を総合的に把握するための調査で、平成5年に開始、5年おきに実施されています。

すなわち、今回は6回目に当たります。

調査対象は本年7~9月に、統計的手法により抽出された約49万法人を対象としているいうことです。

日本の法人数は、国税庁のサイトによれば、約260万社︵決算書を提出した法人︶ということなので、調査対象になる確率は20%程度ということでしょうか。

それにしても、貞昌院では平成10年、平成25年にも同調査に回答していますので、またか!という感じです。

これだけ毎回調査対象となっているということは、無作為というより、回答履歴のある法人を優先して調査対象にしているのでしょうか???

まあ、学術調査資料としても有用な調査だとは思いますので、今回もきっちり回答させていただきました。

前回はインターネット経由で回答しましたが、今回は前回の回答履歴が回答用紙に予め印字されているので、郵送にて回答書を送りました。

偶然にも、宗門でも同様の調査が進行しています。

回答内容自体はその調査とほぼ共通の内容となっていますので、簡単に回答することができました。

﹁法人土地・建物基本調査﹂は、法人の土地や建物の所有状況や利用状況を総合的に把握するための調査で、平成5年に開始、5年おきに実施されています。

すなわち、今回は6回目に当たります。

調査対象は本年7~9月に、統計的手法により抽出された約49万法人を対象としているいうことです。

日本の法人数は、国税庁のサイトによれば、約260万社︵決算書を提出した法人︶ということなので、調査対象になる確率は20%程度ということでしょうか。

それにしても、貞昌院では平成10年、平成25年にも同調査に回答していますので、またか!という感じです。

これだけ毎回調査対象となっているということは、無作為というより、回答履歴のある法人を優先して調査対象にしているのでしょうか???

まあ、学術調査資料としても有用な調査だとは思いますので、今回もきっちり回答させていただきました。

前回はインターネット経由で回答しましたが、今回は前回の回答履歴が回答用紙に予め印字されているので、郵送にて回答書を送りました。

偶然にも、宗門でも同様の調査が進行しています。

回答内容自体はその調査とほぼ共通の内容となっていますので、簡単に回答することができました。

2016年6月24日

イギリスのEU離脱が確実に

英、EU離脱へ=欧州分裂、大きな岐路に―国民投票 ︻ロンドン時事︼英国の欧州連合︵EU︶残留か離脱かを問う国民投票は、23日午後10時︵日本時間午前6時︶から開票が行われ、BBC放送によれば、離脱支持票が過半数となり、勝利する見通しとなった。 1973年に前身の欧州共同体︵EC︶参加以来、43年にわたる英国のEU加盟に終止符が打たれる。域内2位の経済大国である英国の離脱で欧州は分裂し、大きな岐路に立たされる。また、世界経済に大きな混乱を招くのは必至だ。 ︵時事通信6月24日(金)12時44分配信︶歴史的な国民投票結果について、イギリスのEU離脱がほぼ確実という速報が出ました。 午前中からイギリス各メディアをチェックしていたのですが、事前調査の残留がやや有利という報道に反し、票が拮抗するも離脱派がややリードを広げ、日本時間で12時半には離脱確実の報道となりました。 それだけ国民の移民流入に対する感情が強かったということでしょうか。 図は、速報が出た時刻のガーディアン紙開票状況を先取りして、為替市場、株式市場では大幅な円高・株安となっております。

︵左‥ポンド・円、 中‥ドル・円 右‥日経平均︶ この開票結果は、イギリスにとっては歴史的な岐路になることは間違いないでしょう。 また、世界経済のみならず、世界全体の構造の枠組みに及ぼす影響も計り知れません。 日本にとってはイギリスに大きな拠点を置く日立製作所、トヨタ、そして各金融機関にとっても打撃は大きいことでしょう。 まずは、今後の為替市場、株式市場の動向に注視する必要がありそうです。

2016年6月13日

電力自由化とスマートメーター

2016︵平成28︶年4月1日から、電力の自由化︵電気の小売業への参入が全面自由化︶されたことにより、電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになりました。

電力自由化によって、これまで寡占企業とされてきた電気事業において、市場参入規制の緩和や、市場競争が促されることになります。

結果として、電気料金の引き下げや電気事業における資源配分の効率化が進むことを期待します。

なお、貞昌院では、種々比較検討して、東京電力の2年契約プランとしました。

電力自由化には、電力量を測定するメーターを新しいスマートメーターに交換することが必要になったします。

これまでは、電力量の計測は、月一回の目視による検針でした。

それが、30分ごとに自動的に計測し、そのデータが自動的に電力会社に送られることとなります。

より詳細な電力料金プランが可能となるわけです。

貞昌院の電力メーターの交換が本日行われました。

↑これがこれまでの電力量メーターです。

連携系統の太陽光発電設備を設置しているので、買電、売電両方のメーターが設置されています。

このような型のメーターは珍しいようです。

メーターの本体↓

↑これがこれまでの電力量メーターです。

連携系統の太陽光発電設備を設置しているので、買電、売電両方のメーターが設置されています。

このような型のメーターは珍しいようです。

メーターの本体↓

新型のスマートメーターでは、買電、売電が統合されて1台のメーターで済むこととなります。

まずは従来のメーター2つを取り外し。、スマートメーター1つを設置します。

新型のスマートメーターでは、買電、売電が統合されて1台のメーターで済むこととなります。

まずは従来のメーター2つを取り外し。、スマートメーター1つを設置します。

設置まで。1時間ほどかかりました。

設置まで。1時間ほどかかりました。

これがスマートメーターの表示パネル。

順動作、無計量、逆動作の表示がありますね。

7月からはインターネットで詳細な電力の使用状況、売電状況を確認できるようになります。

これがスマートメーターの表示パネル。

順動作、無計量、逆動作の表示がありますね。

7月からはインターネットで詳細な電力の使用状況、売電状況を確認できるようになります。

↑これがこれまでの電力量メーターです。

連携系統の太陽光発電設備を設置しているので、買電、売電両方のメーターが設置されています。

このような型のメーターは珍しいようです。

メーターの本体↓

↑これがこれまでの電力量メーターです。

連携系統の太陽光発電設備を設置しているので、買電、売電両方のメーターが設置されています。

このような型のメーターは珍しいようです。

メーターの本体↓

新型のスマートメーターでは、買電、売電が統合されて1台のメーターで済むこととなります。

まずは従来のメーター2つを取り外し。、スマートメーター1つを設置します。

新型のスマートメーターでは、買電、売電が統合されて1台のメーターで済むこととなります。

まずは従来のメーター2つを取り外し。、スマートメーター1つを設置します。

設置まで。1時間ほどかかりました。

設置まで。1時間ほどかかりました。

これがスマートメーターの表示パネル。

順動作、無計量、逆動作の表示がありますね。

7月からはインターネットで詳細な電力の使用状況、売電状況を確認できるようになります。

これがスマートメーターの表示パネル。

順動作、無計量、逆動作の表示がありますね。

7月からはインターネットで詳細な電力の使用状況、売電状況を確認できるようになります。

2016年2月25日

シャープが外資傘下に

シャープ、鴻海が買収=外資傘下で再建へ

シャープは25日、臨時取締役会を開き、台湾の電子機器受託製造大手、鴻海︵ホンハイ︶精密工業の傘下で経営再建を目指すことを決めた。鴻海は7000億円規模の資金を投じ、シャープを事実上買収する。液晶など主要事業は売却せず、若手の雇用を維持しながら再建を目指す計画。月内に正式契約を結ぶ。国内電機大手が外資傘下に入るのは初めて。 シャープは鴻海と優先的に交渉する一方、政府系ファンドの産業革新機構に支援を仰ぐ案も検討してきた。再建の実現性やスピード、成長性、経済合理性などを比較し検討した結果、鴻海案が革新機構案より優れると判断した。 鴻海は、革新機構が示した3000億円を上回る5000億円の成長資金を投じると提案。再建策の実行を確約し、その保証金として1000億円を預けることにも同意した。主力取引銀行のみずほ銀行と三菱東京UFJ銀行が保有するシャープの優先株は半分程度を額面で買い取る。 ︵時事通信2月25日(木)11時15分配信︶ついにこの日がやってきてしまいました。 一時期は液晶や太陽光発電パネル、複合機などの分野で世界を牽引していくほどの技術力を誇っていた、それが遠い昔の事のようです。 技術力さを活かすことができなかった経営陣の会社運営能力の無さには残念です。

巨額な債権の負担を抱え、銀行からの債権放棄が無い状態で、少しでも︵今のところは︶好条件であろうと考えた経営陣の判断がこれからどのような結末をもたらすのかに注視していきたいところです。 せめて鴻海の提示している7000億円が約束通り履行され、社員たちにきちんとした対価が払われることを願うばかりです。 数年後、こんなはずではなかった・・・という結末だけは避けて欲しい。

シャープはこれまで応援してきた企業の一つでしたので、本当に残念な報道でした。

2016年1月31日

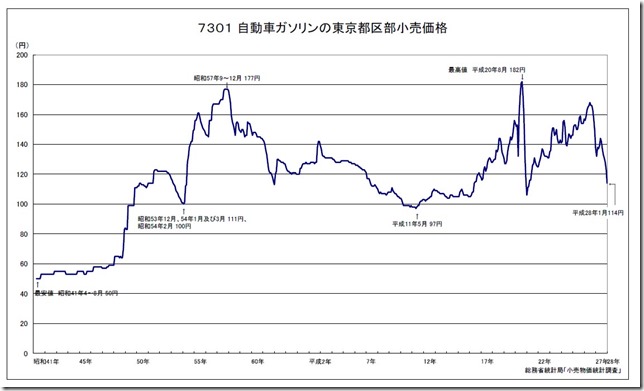

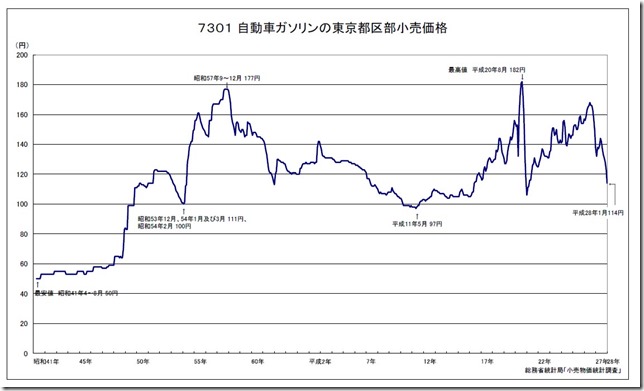

ガソリンが再びリッター100円割れ

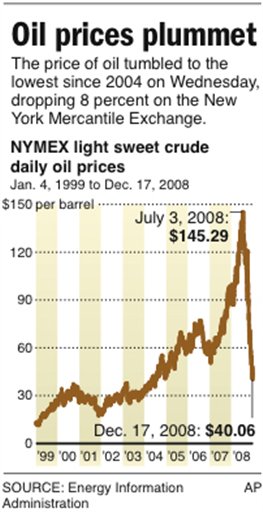

昨年から原油価格の下落が続いており、近隣のガソリンスタンドではリッター100円を割ることが当たり前になってきました。

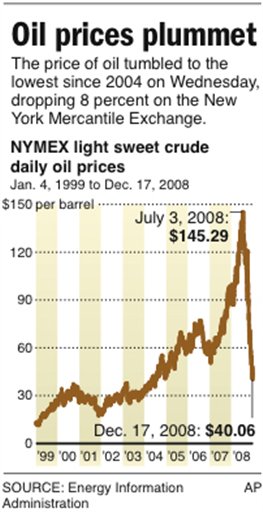

このブログでも、時折ガソリンなど原油価格について言及してきました。

師走の値上げラッシュ(2007/12/1) リッター143円

原油高騰でもサンマは安値(2008/10/5) リッター180円

実態からかけ離れてしまった経済(2008/12/22) リッター99円

ガソリン価格下落傾向(2011/5/25) リッター137円

原油高騰が続く︵2014/6/26) リッター140円

改めて見ると、ここ10年の乱高下は激しいですね。

特に2008年︵平成20年︶10月から12月にかけての急激な下落は記憶に新しいところです。

総務省統計局﹁小売物価統計調査﹂資料を見ると、その乱高下の様子がグラフに如実に現れています。

このブログでも、時折ガソリンなど原油価格について言及してきました。

師走の値上げラッシュ(2007/12/1) リッター143円

原油高騰でもサンマは安値(2008/10/5) リッター180円

実態からかけ離れてしまった経済(2008/12/22) リッター99円

ガソリン価格下落傾向(2011/5/25) リッター137円

原油高騰が続く︵2014/6/26) リッター140円

改めて見ると、ここ10年の乱高下は激しいですね。

特に2008年︵平成20年︶10月から12月にかけての急激な下落は記憶に新しいところです。

総務省統計局﹁小売物価統計調査﹂資料を見ると、その乱高下の様子がグラフに如実に現れています。

しかし、再びリッター100円を割る日が来るとは・・・・

しかし、再びリッター100円を割る日が来るとは・・・・

原油価格は、他の資源と同様、生産量と消費量の需給関係で価格が影響されます。 生産の面で言うと、OPECの減産見送りによる供給がある程度潤沢に保たれていること、シエールガス開発などエネルギーの多様化の方向性が期待できることなどが挙げられます。 また、消費の面で言うと、世界経済、特に中国経済の停滞による原油消費量の減少が原油価格の低下に拍車をかけているようです。 日本は資源を輸入して製品を輸出する貿易構造があるため、原油価格の下落はおおむねプラスの方向に働くと考えられます。 しかし、急激な原油価格下落は、世界経済全体の停滞による要因もあるため、結果的に輸出の減速等かならずしもプラスに働かない部分もあります。 いずれにしても、原油が投機的取引され価格が乱高下する状況は好ましくありません。 実態に即した経済であって欲しいものです。

このブログでも、時折ガソリンなど原油価格について言及してきました。

師走の値上げラッシュ(2007/12/1) リッター143円

原油高騰でもサンマは安値(2008/10/5) リッター180円

実態からかけ離れてしまった経済(2008/12/22) リッター99円

ガソリン価格下落傾向(2011/5/25) リッター137円

原油高騰が続く︵2014/6/26) リッター140円

改めて見ると、ここ10年の乱高下は激しいですね。

特に2008年︵平成20年︶10月から12月にかけての急激な下落は記憶に新しいところです。

総務省統計局﹁小売物価統計調査﹂資料を見ると、その乱高下の様子がグラフに如実に現れています。

このブログでも、時折ガソリンなど原油価格について言及してきました。

師走の値上げラッシュ(2007/12/1) リッター143円

原油高騰でもサンマは安値(2008/10/5) リッター180円

実態からかけ離れてしまった経済(2008/12/22) リッター99円

ガソリン価格下落傾向(2011/5/25) リッター137円

原油高騰が続く︵2014/6/26) リッター140円

改めて見ると、ここ10年の乱高下は激しいですね。

特に2008年︵平成20年︶10月から12月にかけての急激な下落は記憶に新しいところです。

総務省統計局﹁小売物価統計調査﹂資料を見ると、その乱高下の様子がグラフに如実に現れています。

しかし、再びリッター100円を割る日が来るとは・・・・

しかし、再びリッター100円を割る日が来るとは・・・・

原油価格は、他の資源と同様、生産量と消費量の需給関係で価格が影響されます。 生産の面で言うと、OPECの減産見送りによる供給がある程度潤沢に保たれていること、シエールガス開発などエネルギーの多様化の方向性が期待できることなどが挙げられます。 また、消費の面で言うと、世界経済、特に中国経済の停滞による原油消費量の減少が原油価格の低下に拍車をかけているようです。 日本は資源を輸入して製品を輸出する貿易構造があるため、原油価格の下落はおおむねプラスの方向に働くと考えられます。 しかし、急激な原油価格下落は、世界経済全体の停滞による要因もあるため、結果的に輸出の減速等かならずしもプラスに働かない部分もあります。 いずれにしても、原油が投機的取引され価格が乱高下する状況は好ましくありません。 実態に即した経済であって欲しいものです。

2016年1月10日

お寺の年末調整事務

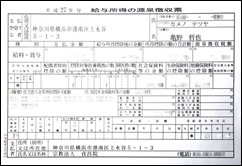

注︶本日のブログ記事は、ちょっと突っ込んだ内容となっております。お寺はそれぞれ独立の法人であり収支項目の内訳はそれぞれ異なります。

当ブログは﹁貞昌院についての内容﹂ですのでご留意下さい。

給与所得を何処からか得ている方は、年末の時期に﹁給与所得の源泉徴収票﹂をもらっていると思います。 また、従業員を雇っている法人であれば﹁給与所得の源泉徴収票﹂を作成して従業員に交付しているはずです。 今回はマイナンバー制度の実施で、ちょっと事務処理が煩雑になりました。 さて、お寺としては常識でも、意外に知られていないことですが、お寺も法人ですから当然に従業員︵住職・副住職・寺族等︶に給料が支払われている場合には、一般の会社と同じ所得税が課せられます。 お坊さんは税金を払わなくて良い、というのは大きな誤解であり、サラリーマンと同率の所得税の支払い義務があります。 ということで、貞昌院でも﹁給与所得の源泉徴収票﹂を発行しています。

年末調整がなぜ必要なのかといえば、副業や出費など、イレギュラーな部分を調整する必要があるからですね。 私の場合は、今年は本山の大遠忌局から給与所得︵出勤日に対し1日1万円程度のの日給制︶を得ましたので、その分も加味して申告しています。

それでは、なぜ ﹁お坊さんって、税金払わなくていいね﹂という誤解が生じるかというと、お寺という﹁宗教法人﹂は公益法人であり、一部の税金が免除、あるいは軽減されているということに原因があるのでしょう。 つまり、法人会計の一部は税金が免除、あるいは軽減されるといことです。

宗教法人としての宗教活動に係る収入は︵地方税法72条の4(1)︶により 公益法人等の非課税所得 次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外については、事業税が課されない。 (1) 法人税法別表第二第1号に規定する独立行政法人 (2) 日本赤十字社、商工会議所、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、職業訓練法人等 (3) 弁護士会等 (4) 労働組合等 (5) 漁船保険組合、信用保証協会、農業信用基金協会、国民健康保険組合、厚生年金基金等 (6) 市街地再開発組合等 (7) 日本自転車振興会等 (8) 中小企業総合事業団等 (9) 外国法人で法人税法別表第二第2号に規定する法人 (10) 管理組合法人等 (11) 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた団体 (12) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党又は政治団体 (13) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人 (14) 人格のない社団等 とされています。 この税金が免除、あるいは軽減されるという制度は、そのお寺の檀家さんにメリットがある制度であるということを理解いただけるとありがたいです。

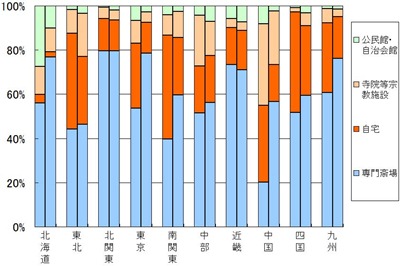

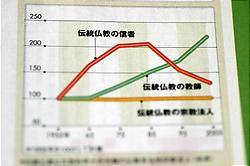

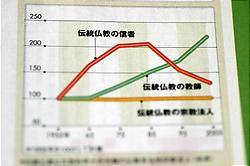

具体的に、﹁貞昌院の法人としての収入、支出のグラフ﹂から説明します。 薄青色のグラフが収入項目、薄黄色のグラフが支出項目です。

収入項目の﹁信施﹂は、葬儀、法事等で檀家さんからお預かりし寺院会計に入る﹁お布施﹂です。 これら様々な収入により寺院会計の収入が構成され、寺院の運営に資されることになります。 その使いみちが支出のグラフです。 うち、給与手当等従業員に支払われる部分が、住職など各従業員の給与となり、それぞれの給与所得者は源泉徴収により税金を払うということになります。 これが﹁給与所得の源泉徴収票﹂です。

つまり、住職を含め従業員の個人所得には、所得税が一般のサラリーマンと同率にて課せられます。

そして、法人としての寺院会計の宗教活動に資される部分︵つまり、本堂や客殿など檀家さんなどの利用に資される共有部分︶については免除、あるいは軽減となっています。

これが、宗教法人の免除、あるいは軽減されることでメリットを享受するのは、お寺の檀家さんであるという理由です。

昨今は税金の財源を確保するために、公益法人への課税が検討されたりしていますが、公益法人への一律の課税は檀家さんにとっては税金の負担が増えることになるので、私としては賛成ではありません。

もし、公益法人への課税を行なうのであれば、一定以上の規模があり、余剰利益が相応にある法人のみを対象にしていただきたいものです。

税金に限らず、寺院を取りまく経済的な環境は、今後厳しい方向に進んでいくことでしょう。

そのような状況を見据えて、寺院運営については会計処理に関しても充分先を見据えた着実な運営が求められると感じます。

これからも気を引き締めて 寺院の果たすべき社会的責任 で提示した各項目を着実に実行していこうと考えています。

つまり、住職を含め従業員の個人所得には、所得税が一般のサラリーマンと同率にて課せられます。

そして、法人としての寺院会計の宗教活動に資される部分︵つまり、本堂や客殿など檀家さんなどの利用に資される共有部分︶については免除、あるいは軽減となっています。

これが、宗教法人の免除、あるいは軽減されることでメリットを享受するのは、お寺の檀家さんであるという理由です。

昨今は税金の財源を確保するために、公益法人への課税が検討されたりしていますが、公益法人への一律の課税は檀家さんにとっては税金の負担が増えることになるので、私としては賛成ではありません。

もし、公益法人への課税を行なうのであれば、一定以上の規模があり、余剰利益が相応にある法人のみを対象にしていただきたいものです。

税金に限らず、寺院を取りまく経済的な環境は、今後厳しい方向に進んでいくことでしょう。

そのような状況を見据えて、寺院運営については会計処理に関しても充分先を見据えた着実な運営が求められると感じます。

これからも気を引き締めて 寺院の果たすべき社会的責任 で提示した各項目を着実に実行していこうと考えています。

注︶本日のブログ記事は、ちょっと突っ込んだ内容となっており特に収支項目の内訳は﹁貞昌院についての内容﹂ですのでご留意下さい。大事なことなので2回書きました。 注2︶寺院会計の﹁資産の部繰入﹂は、この春に貞昌院で行なう予定の大きな行持のための繰入です。繰入は伽藍改修や法要費として使われ、檀家さんの負担が無いよう一時的に内部留保を増やしています。その行持については檀家さんには先月お知らせいたしました。

■関連ブログ記事

坊主は丸儲けかなぁ

経済学の視点から見たお寺

給与所得を何処からか得ている方は、年末の時期に﹁給与所得の源泉徴収票﹂をもらっていると思います。 また、従業員を雇っている法人であれば﹁給与所得の源泉徴収票﹂を作成して従業員に交付しているはずです。 今回はマイナンバー制度の実施で、ちょっと事務処理が煩雑になりました。 さて、お寺としては常識でも、意外に知られていないことですが、お寺も法人ですから当然に従業員︵住職・副住職・寺族等︶に給料が支払われている場合には、一般の会社と同じ所得税が課せられます。 お坊さんは税金を払わなくて良い、というのは大きな誤解であり、サラリーマンと同率の所得税の支払い義務があります。 ということで、貞昌院でも﹁給与所得の源泉徴収票﹂を発行しています。

年末調整がなぜ必要なのかといえば、副業や出費など、イレギュラーな部分を調整する必要があるからですね。 私の場合は、今年は本山の大遠忌局から給与所得︵出勤日に対し1日1万円程度のの日給制︶を得ましたので、その分も加味して申告しています。

それでは、なぜ ﹁お坊さんって、税金払わなくていいね﹂という誤解が生じるかというと、お寺という﹁宗教法人﹂は公益法人であり、一部の税金が免除、あるいは軽減されているということに原因があるのでしょう。 つまり、法人会計の一部は税金が免除、あるいは軽減されるといことです。

宗教法人としての宗教活動に係る収入は︵地方税法72条の4(1)︶により 公益法人等の非課税所得 次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外については、事業税が課されない。 (1) 法人税法別表第二第1号に規定する独立行政法人 (2) 日本赤十字社、商工会議所、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、職業訓練法人等 (3) 弁護士会等 (4) 労働組合等 (5) 漁船保険組合、信用保証協会、農業信用基金協会、国民健康保険組合、厚生年金基金等 (6) 市街地再開発組合等 (7) 日本自転車振興会等 (8) 中小企業総合事業団等 (9) 外国法人で法人税法別表第二第2号に規定する法人 (10) 管理組合法人等 (11) 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた団体 (12) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党又は政治団体 (13) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人 (14) 人格のない社団等 とされています。 この税金が免除、あるいは軽減されるという制度は、そのお寺の檀家さんにメリットがある制度であるということを理解いただけるとありがたいです。

具体的に、﹁貞昌院の法人としての収入、支出のグラフ﹂から説明します。 薄青色のグラフが収入項目、薄黄色のグラフが支出項目です。

収入項目の﹁信施﹂は、葬儀、法事等で檀家さんからお預かりし寺院会計に入る﹁お布施﹂です。 これら様々な収入により寺院会計の収入が構成され、寺院の運営に資されることになります。 その使いみちが支出のグラフです。 うち、給与手当等従業員に支払われる部分が、住職など各従業員の給与となり、それぞれの給与所得者は源泉徴収により税金を払うということになります。 これが﹁給与所得の源泉徴収票﹂です。

つまり、住職を含め従業員の個人所得には、所得税が一般のサラリーマンと同率にて課せられます。

そして、法人としての寺院会計の宗教活動に資される部分︵つまり、本堂や客殿など檀家さんなどの利用に資される共有部分︶については免除、あるいは軽減となっています。

これが、宗教法人の免除、あるいは軽減されることでメリットを享受するのは、お寺の檀家さんであるという理由です。

昨今は税金の財源を確保するために、公益法人への課税が検討されたりしていますが、公益法人への一律の課税は檀家さんにとっては税金の負担が増えることになるので、私としては賛成ではありません。

もし、公益法人への課税を行なうのであれば、一定以上の規模があり、余剰利益が相応にある法人のみを対象にしていただきたいものです。

税金に限らず、寺院を取りまく経済的な環境は、今後厳しい方向に進んでいくことでしょう。

そのような状況を見据えて、寺院運営については会計処理に関しても充分先を見据えた着実な運営が求められると感じます。

これからも気を引き締めて 寺院の果たすべき社会的責任 で提示した各項目を着実に実行していこうと考えています。

つまり、住職を含め従業員の個人所得には、所得税が一般のサラリーマンと同率にて課せられます。

そして、法人としての寺院会計の宗教活動に資される部分︵つまり、本堂や客殿など檀家さんなどの利用に資される共有部分︶については免除、あるいは軽減となっています。

これが、宗教法人の免除、あるいは軽減されることでメリットを享受するのは、お寺の檀家さんであるという理由です。

昨今は税金の財源を確保するために、公益法人への課税が検討されたりしていますが、公益法人への一律の課税は檀家さんにとっては税金の負担が増えることになるので、私としては賛成ではありません。

もし、公益法人への課税を行なうのであれば、一定以上の規模があり、余剰利益が相応にある法人のみを対象にしていただきたいものです。

税金に限らず、寺院を取りまく経済的な環境は、今後厳しい方向に進んでいくことでしょう。

そのような状況を見据えて、寺院運営については会計処理に関しても充分先を見据えた着実な運営が求められると感じます。

これからも気を引き締めて 寺院の果たすべき社会的責任 で提示した各項目を着実に実行していこうと考えています。

注︶本日のブログ記事は、ちょっと突っ込んだ内容となっており特に収支項目の内訳は﹁貞昌院についての内容﹂ですのでご留意下さい。大事なことなので2回書きました。 注2︶寺院会計の﹁資産の部繰入﹂は、この春に貞昌院で行なう予定の大きな行持のための繰入です。繰入は伽藍改修や法要費として使われ、檀家さんの負担が無いよう一時的に内部留保を増やしています。その行持については檀家さんには先月お知らせいたしました。

2015年5月19日

IT業界紙連載記事満了

2014年夏より、IT業界で購読されている新聞に記事を連載させていただいていておりましたが、今月で11回の連載が満了となりました。

読者はインターネット、コンピュータ、通信関連の関係者がほとんどということで、当該の連載記事もIT企業の社長さんや行政機関の責任者、研究者などが多いのですが、袈裟を掛けた写真付きで連載させていただています。

お寺とIT業界は、一見無関係、あるいは相反するようなイメージが有りますが、決してそうではないということから話を進めています。

連載は

寺院とはその場所にあり続け、その情報を受け継ぐ人がおり、地域における役割も大きい︵第1回︶

伝統とは時代や環境の変化に応じて変わり続けるものであり、伝統的と思われるものは意外に歴史が浅いこともある︵第2回︶

仏教とCMCはそもそも融合しやすい性格を持ち、情報技術の分野では宗教がそれを牽引してきた︵第3~5回︶

情報化社会だからこそ、その利便性に流されること無く、適度な距離を保ち、適度な間合いを取ることを学ぶことが必要︵第6回︶

災害時におけるネットワークの重要性︵第7・8回︶

地域活動の連携と情報大量消費の時代に向けて︵第9回︶

寺院への市場拡大の余地と課題︵第10回︶

観光立国﹁日本﹂の確立に向けて︵第11回︶

というような内容で展開いたしました。

このような機会を与えていただくことはありがたいことです。

2015年4月 4日

レモンジーナの情報作戦

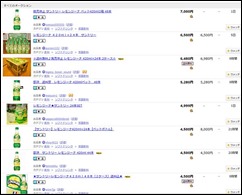

サントリー食品﹁レモンジーナ﹂販売一時休止、年間目標を2日で出荷 サントリー食品インターナショナルは1日、果汁入り炭酸飲料﹁レモンジーナ﹂の販売を一時休止すると発表した。3月31日に発売したが、予想を超える販売量で、安定供給ができないため、生産体制が整うまで、出荷を休止する。 同社によると、今年12月末までの販売計画を100万ケースとしていたが、1日までに出荷が125万ケースと、2日間で、年間目標を超える異常事態となった。このため、420ミリリットル入りペットボトルと1.2リットル入りペットボトルともに休止した。自社の国内3工場と協力会社で生産する計画だが、生産体制を早急に確保したいとしている。 (Yahoo!ニュース 2015/4/1)ここのところ、このような需要と今日中バランスが極端な報道が多いですね。 東京駅開業100周年記念スイカの事例もまだ記憶に新しい中、冒頭のようなニュースがテレビ・新聞・ネットニュースなどで一斉に流されました。 ところが、今回のレモンジーナの件については他と少し様相が異なります。 今は情報化社会。 4月1日の報道から2日ほど経ったあたりからFacebookやTwitterではこんな画像がたくさん流れています。

ちなみに、近所のスーパーでもレモンジーナが潤沢に陳列されていました。 明日が貞昌院花まつり、護持会総会懇親会なので、参列の方にお出しする飲み物にもせっかくなのでレモンジーナを加えてみました。 レモンジーナは﹁土の味﹂という噂も検証してみたいものです。

しかし、これらの様子から判断するに、レモンジーナの件は在庫を掃くためのステマのようにも思えてきます。 もしくは、﹁2日間で、年間目標を超える異常事態となった﹂理由が、﹁人気があり需要が多かった﹂のではなく、﹁単に出荷数量をメーカー側で間違えた﹂のではないかと拝察します。 このため、冒頭のような情報を配信して出荷数量分をなんとか販売したいという思惑があるようにも見えるのです。 もしそうだとしたら今回の件がサントリーの企業イメージ低下につながる可能性も無きにしもあらず。

さらに、ヤフオクにはたくさんのレモンジーナが︻販売休止︼タグがつけられて出品されています。 販売休止に絡んで儲けようとする人も少なからずいるのでしょうか。 FacebookやTwitterなどが普及していない数年前であれば、﹁話題の商品﹂ということで、あっという間に売れるのでしょうけれども、近隣のスーパーやTwitter上ではどうやらそんなに売れているようには思えません。 しかし情報の裏の裏まで読まないと、後で痛い目にあうかもしれないですね。

2014年12月17日

チョイモビにちょい乗り

2015年まで行なわれている﹁ワンウエイカーシェア﹂社会実証実験のチョイモビを便利に利用させて頂いています。

以前書いたブログ⇒ ワンウェイ型カーシェアリング﹁チョイモビ﹂

この日は宗務所役職員歓送迎会を開催いただいたこともあり、みなとみらい地区の会場までチョイモビに乗って行きました。

窓のない車で雨模様の天気を運転することが心配でしたが、走りだせば雨はほとんど入ってきません。

車両重量が軽いため、加速力はかなりあります。

ちっちゃい車なのに2人乗りです。

ちっちゃい車なのに2人乗りです。

無事会場に到着。

新旧役職員歓送迎会へは多くの皆様にご来駕いただきました。

4年間お世話になりました。

これからの新役職員の皆様↓よろしくお願いいたします。

無事会場に到着。

新旧役職員歓送迎会へは多くの皆様にご来駕いただきました。

4年間お世話になりました。

これからの新役職員の皆様↓よろしくお願いいたします。

■関連サイト

チョイモビ公式サイト

■関連サイト

チョイモビ公式サイト

ちっちゃい車なのに2人乗りです。

ちっちゃい車なのに2人乗りです。

無事会場に到着。

新旧役職員歓送迎会へは多くの皆様にご来駕いただきました。

4年間お世話になりました。

これからの新役職員の皆様↓よろしくお願いいたします。

無事会場に到着。

新旧役職員歓送迎会へは多くの皆様にご来駕いただきました。

4年間お世話になりました。

これからの新役職員の皆様↓よろしくお願いいたします。

2014年6月26日

原油高騰が続く

5年前にはレギュラーガソリン価格は100円を切っていたのに・・・・・・

ここのところ、中東・イラクで起こっているイスラム教反政府勢力による内戦、ロシアとウクライナの問題など国際情勢が不安定な状態になっており、原油価格が高騰しています。

ここのところ、中東・イラクで起こっているイスラム教反政府勢力による内戦、ロシアとウクライナの問題など国際情勢が不安定な状態になっており、原油価格が高騰しています。

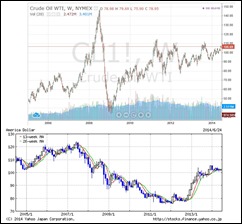

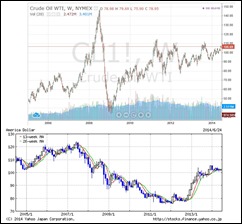

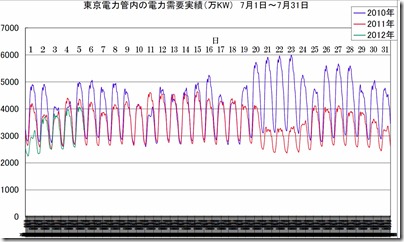

原油価格の国際指標となる米国産標準油種(WTI)のチャートはこんな感じで推移しています。

直近の米国産標準油種(WTI)価格は1バレル 106ドルを超え、9カ月ぶりの高水準となりました。 これにより、日本の原油の輸入価格上昇がレギュラーガソリン、重油や軽油に波及しています。 当然に関連の業種︵運輸業・漁業・製造業など︶燃料や石油を元にしる産業への影響は大きなものとなります。

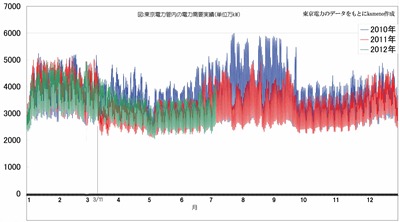

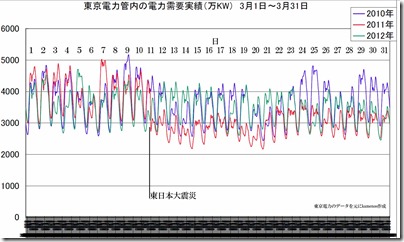

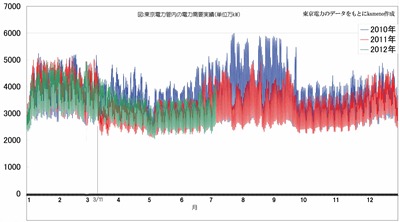

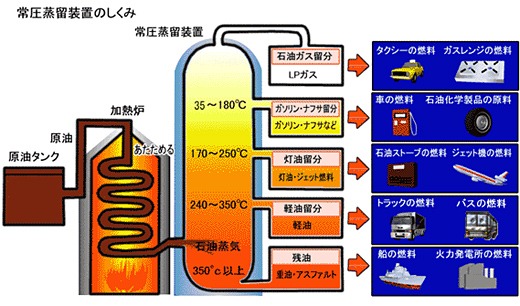

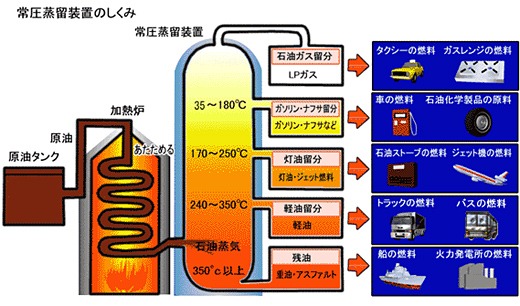

冒頭の米国産標準油種(WTI)チャートと併せて、円ードルの為替チャートも併記してみました。 ガソリン価格の高等は円高の影響という印象はありますが、5年ほどの中期で観ても、決してそんなことはないということがわかります。 リーマン・ショック直前︵2008年︶までは、1ドル120円程度で推移しており、この時期、米国産標準油種(WTI)価格は1バレル 140ドルを超えていました。 このように、わずか5年間だけを取ってみても、原油価格や為替レートの変動が激しくなっています。 したがって、化石燃料だけというように、一つの原料に頼る社会構造は非常に脆弱な側面を持つということを心しておかなければなりません。 原油の高騰傾向は今後暫く続くと考えられます。 さて、東日本大震災をきっかけに、日本のエネルギー供給構造が一変しました。 一例として、電力がどのようなエネルギーにより供給されているのかを改めて考えてみます。 震災前は、石炭・LNG・石油等の化石燃料による発電は約60%でした。

震災直後の2012年は化石燃料が92%。

現在は原子力発電はゼロとなっていますから、化石燃料による発電が94%程度となっています。

すなわち、日本経済全体が﹁国際情勢による原油価格の影響を﹂まともに受ける形となっています。

高度経済成長期、日本の火力発電は化石燃料を活用してきました。

しかし、国際的には、1975年の第3回国際エネルギー機関閣僚理事会において﹁石炭利用拡大に関するIEA宣言﹂による﹁石油火力発電所の新設禁止﹂が採決され、それがスタンダードになっています。

震災前は、石炭・LNG・石油等の化石燃料による発電は約60%でした。

震災直後の2012年は化石燃料が92%。

現在は原子力発電はゼロとなっていますから、化石燃料による発電が94%程度となっています。

すなわち、日本経済全体が﹁国際情勢による原油価格の影響を﹂まともに受ける形となっています。

高度経済成長期、日本の火力発電は化石燃料を活用してきました。

しかし、国際的には、1975年の第3回国際エネルギー機関閣僚理事会において﹁石炭利用拡大に関するIEA宣言﹂による﹁石油火力発電所の新設禁止﹂が採決され、それがスタンダードになっています。

近年懸念される 原油価格の高騰により、火力発電コストは上昇しており、電力料金もさらに高騰傾向にあります。 原子力発電所の可動がゼロとなっている今は、その影響が顕著になっています。

少なくとも、現在の日本の経済が、原油価格の影響をまともに受ける状況にあることを認識しておき、今後の貿易収支の推移にも着目する必要があるでしょう。

■関連ブログ記事

実態からかけ離れてしまった経済(2008/12/22)

ディーゼルエンジン頑張れ (2008/12/17)

原油高騰でもサンマは安値(2008/10/5)

法事の盛籠からみるマクロ経済

ここのところ、中東・イラクで起こっているイスラム教反政府勢力による内戦、ロシアとウクライナの問題など国際情勢が不安定な状態になっており、原油価格が高騰しています。

ここのところ、中東・イラクで起こっているイスラム教反政府勢力による内戦、ロシアとウクライナの問題など国際情勢が不安定な状態になっており、原油価格が高騰しています。

原油価格の国際指標となる米国産標準油種(WTI)のチャートはこんな感じで推移しています。

直近の米国産標準油種(WTI)価格は1バレル 106ドルを超え、9カ月ぶりの高水準となりました。 これにより、日本の原油の輸入価格上昇がレギュラーガソリン、重油や軽油に波及しています。 当然に関連の業種︵運輸業・漁業・製造業など︶燃料や石油を元にしる産業への影響は大きなものとなります。

冒頭の米国産標準油種(WTI)チャートと併せて、円ードルの為替チャートも併記してみました。 ガソリン価格の高等は円高の影響という印象はありますが、5年ほどの中期で観ても、決してそんなことはないということがわかります。 リーマン・ショック直前︵2008年︶までは、1ドル120円程度で推移しており、この時期、米国産標準油種(WTI)価格は1バレル 140ドルを超えていました。 このように、わずか5年間だけを取ってみても、原油価格や為替レートの変動が激しくなっています。 したがって、化石燃料だけというように、一つの原料に頼る社会構造は非常に脆弱な側面を持つということを心しておかなければなりません。 原油の高騰傾向は今後暫く続くと考えられます。 さて、東日本大震災をきっかけに、日本のエネルギー供給構造が一変しました。 一例として、電力がどのようなエネルギーにより供給されているのかを改めて考えてみます。

震災前は、石炭・LNG・石油等の化石燃料による発電は約60%でした。

震災直後の2012年は化石燃料が92%。

現在は原子力発電はゼロとなっていますから、化石燃料による発電が94%程度となっています。

すなわち、日本経済全体が﹁国際情勢による原油価格の影響を﹂まともに受ける形となっています。

高度経済成長期、日本の火力発電は化石燃料を活用してきました。

しかし、国際的には、1975年の第3回国際エネルギー機関閣僚理事会において﹁石炭利用拡大に関するIEA宣言﹂による﹁石油火力発電所の新設禁止﹂が採決され、それがスタンダードになっています。

震災前は、石炭・LNG・石油等の化石燃料による発電は約60%でした。

震災直後の2012年は化石燃料が92%。

現在は原子力発電はゼロとなっていますから、化石燃料による発電が94%程度となっています。

すなわち、日本経済全体が﹁国際情勢による原油価格の影響を﹂まともに受ける形となっています。

高度経済成長期、日本の火力発電は化石燃料を活用してきました。

しかし、国際的には、1975年の第3回国際エネルギー機関閣僚理事会において﹁石炭利用拡大に関するIEA宣言﹂による﹁石油火力発電所の新設禁止﹂が採決され、それがスタンダードになっています。

近年懸念される 原油価格の高騰により、火力発電コストは上昇しており、電力料金もさらに高騰傾向にあります。 原子力発電所の可動がゼロとなっている今は、その影響が顕著になっています。

少なくとも、現在の日本の経済が、原油価格の影響をまともに受ける状況にあることを認識しておき、今後の貿易収支の推移にも着目する必要があるでしょう。

2014年6月14日

観光立国「日本」の確立へ(2)

今回のブログ記事は 観光立国﹁日本﹂の確立へ の続編です。

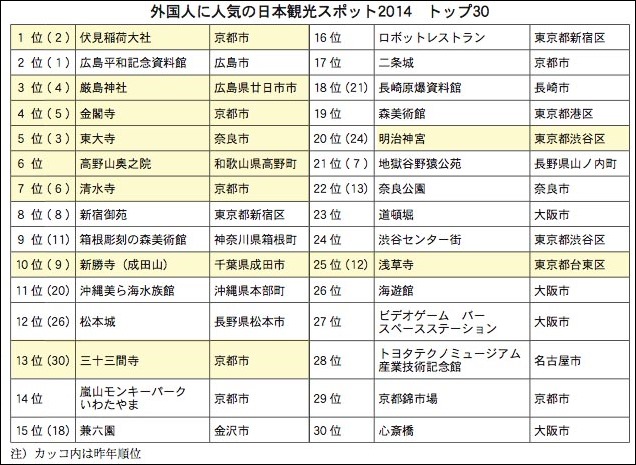

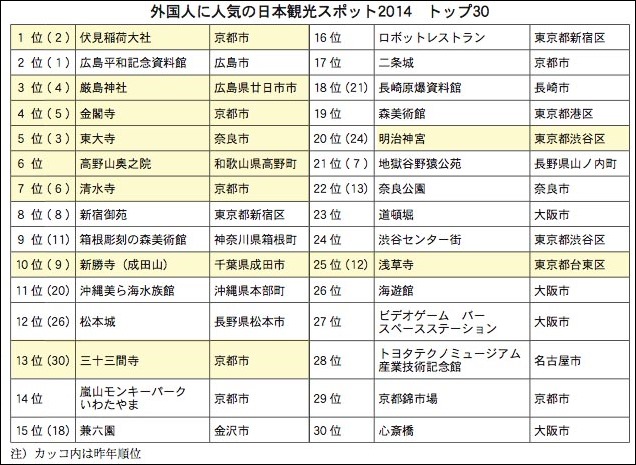

旅行情報を提供しているサイト﹁トリップアドバイザー﹂が、今月上旬に﹁口コミで選ぶ 行ってよかった!外国人に人気の日本の観光スポット 2014﹂のランキングを発表しました。

これは、日本を訪問した外国人の口コミ評価を元に、外国人の満足度を順位付けしたものです。

その結果がこちら。元データはこちらに有ります。

※ランキングはトリップアドバイザーによる。kamenoにより黄色着色を行った。

きっと、日本人が選ぶ国内の旅行先でランキングを行なうとTDLなどのアミューズメント施設が入るなど、全く違ったランキングになることでしょう。 しかし、この海外目線からのランキングはとても参考になります。 特筆すべきは、ランキングに寺社が多く入っているということです。 ランキングの中で、寺院・神社を黄色に着色してみました。

このランキングの傾向は、明治時代に行なわれた神奈川県名勝史蹟四十五佳選とも通じるものがあるような感じがします。 いずれにしても、日本の﹁アイコン﹂ともいえる鳥居の光景は、海外からの旅行者にとっては特に印象的なようです。 また、古来から培われてきた信仰や風習を体感できる場所は、日本を理解していただく上でとても重要な場所とも言えます。 特に日本文化の礎ともいえる ・日本庭園 ・茶の湯 ・坐禅 ・精進料理 ・木造建築 などに関しては、﹁寺院﹂、特に禅宗の寺院がその役割を担うことが期待されているのではないでしょうか。

何と言っても、日本には7万もの寺院、曹洞宗だけでも1万5千か寺もあります。 観光スポッットで有名な寺院ばかりではなく、ごく普通の寺院でも、いや、ごく普通の寺院だからこそきめ細かい受け入れや対応も可能となるでしょう。 例えば、坐禅をしてみたい、お寺の庭を見たい、本堂にお参りしたい、茶の湯をしてみたい・・・・・・ 海外からの旅行者のそのような要望に柔軟に対応できる体制づくりを︵理想的には︶宗門が連携して整えていくことが必要でしょう。 もちろん寺院によって得意な分野や苦手な分野があるでしょうから、その情報発信と共有も必要といえます。 寺院どうしが連携して﹁日本独自の文化﹂としての﹁禅﹂ブランドを活用していくことも有効でしょう。 まずは﹁多言語に依る情報発信﹂と﹁受入体制﹂。 この2つを整えることが早急かつ重要な課題です。 日本の貿易収支が過去最悪の赤字を更新する中、2014年4月中の国際収支状況︵速報︶では、﹁旅行収支﹂が44年ぶりに177億円の黒字となっりました。 4月の訪日外国人旅行者数は前年比33.4%増の123万1500人なのに対し、出国日本人数は4.4%減の119万0000人と、インバウンドとアウトバウンドが人数で逆転します。 旅行収支という結果にも、観光立国に向けての成果が少しづつ現れ始めています。 今後、東京オリンピック開催に向けて、海外からの旅行者はますます増えていくことでしょう。

その結果がこちら。元データはこちらに有ります。

※ランキングはトリップアドバイザーによる。kamenoにより黄色着色を行った。

きっと、日本人が選ぶ国内の旅行先でランキングを行なうとTDLなどのアミューズメント施設が入るなど、全く違ったランキングになることでしょう。 しかし、この海外目線からのランキングはとても参考になります。 特筆すべきは、ランキングに寺社が多く入っているということです。 ランキングの中で、寺院・神社を黄色に着色してみました。

このランキングの傾向は、明治時代に行なわれた神奈川県名勝史蹟四十五佳選とも通じるものがあるような感じがします。 いずれにしても、日本の﹁アイコン﹂ともいえる鳥居の光景は、海外からの旅行者にとっては特に印象的なようです。 また、古来から培われてきた信仰や風習を体感できる場所は、日本を理解していただく上でとても重要な場所とも言えます。 特に日本文化の礎ともいえる ・日本庭園 ・茶の湯 ・坐禅 ・精進料理 ・木造建築 などに関しては、﹁寺院﹂、特に禅宗の寺院がその役割を担うことが期待されているのではないでしょうか。

何と言っても、日本には7万もの寺院、曹洞宗だけでも1万5千か寺もあります。 観光スポッットで有名な寺院ばかりではなく、ごく普通の寺院でも、いや、ごく普通の寺院だからこそきめ細かい受け入れや対応も可能となるでしょう。 例えば、坐禅をしてみたい、お寺の庭を見たい、本堂にお参りしたい、茶の湯をしてみたい・・・・・・ 海外からの旅行者のそのような要望に柔軟に対応できる体制づくりを︵理想的には︶宗門が連携して整えていくことが必要でしょう。 もちろん寺院によって得意な分野や苦手な分野があるでしょうから、その情報発信と共有も必要といえます。 寺院どうしが連携して﹁日本独自の文化﹂としての﹁禅﹂ブランドを活用していくことも有効でしょう。 まずは﹁多言語に依る情報発信﹂と﹁受入体制﹂。 この2つを整えることが早急かつ重要な課題です。 日本の貿易収支が過去最悪の赤字を更新する中、2014年4月中の国際収支状況︵速報︶では、﹁旅行収支﹂が44年ぶりに177億円の黒字となっりました。 4月の訪日外国人旅行者数は前年比33.4%増の123万1500人なのに対し、出国日本人数は4.4%減の119万0000人と、インバウンドとアウトバウンドが人数で逆転します。 旅行収支という結果にも、観光立国に向けての成果が少しづつ現れ始めています。 今後、東京オリンピック開催に向けて、海外からの旅行者はますます増えていくことでしょう。

2014年3月 7日

あべのアルカス本日オープン

これまで日本一の高さだった﹁横浜ランドマークタワー﹂を抜いて日本一のビルとなる﹁あべのハルカス﹂︵大阪市阿倍野区︶が本日全面開業しました。

ちょうど、この時期に人権学習で大阪方面に来ていたので、その熱気を少しなら感じることが出来ました。

■日本の高層ビルベスト3 第1位 あべのハルカス︵大阪府大阪市) 地上高 300m 60階 2014年竣工 第2位 横浜ランドマークタワー︵神奈川県横浜市︶ 地上高 295.8m 70階 1993年竣工 第3位 りんくうゲートタワービル︵大阪府泉佐野市︶ 地上高 256.1m 56階 1996年 大阪府泉佐野市 難波から眺めると、飛び抜けて高いビルが目につきます。 この高いビルが﹁あべのハルカス﹂です。 少し右に通天閣が見えます。

その高さの差は歴然ですね。

間近の天王寺から見上げると、迫力の光景です。

少し右に通天閣が見えます。

その高さの差は歴然ですね。

間近の天王寺から見上げると、迫力の光景です。

先行営業している﹁あべのハルカス近鉄本店﹂は、営業面積10万平方メートルにも及ぶ日本最大の百貨店です。

圧倒的な広さで、様々な名店があつまり見ているだけで楽しいです。

先行営業している﹁あべのハルカス近鉄本店﹂は、営業面積10万平方メートルにも及ぶ日本最大の百貨店です。

圧倒的な広さで、様々な名店があつまり見ているだけで楽しいです。

そして、本日︵3月7日︶の全面開業。

百貨店の入り口を起点に、ビル全体︵展望台・ホテルなど同ビル内の5会場とHoop、あべのキューズモール、新宿ごちそうビル︶をぐるりとテープが取り巻いています。

10時のオープニングセレモニーでは、この全長約3000メートルのテープを市民300人が参加して﹁日本一長い 街つなぎテープカット﹂が行われます。

そして、本日︵3月7日︶の全面開業。

百貨店の入り口を起点に、ビル全体︵展望台・ホテルなど同ビル内の5会場とHoop、あべのキューズモール、新宿ごちそうビル︶をぐるりとテープが取り巻いています。

10時のオープニングセレモニーでは、この全長約3000メートルのテープを市民300人が参加して﹁日本一長い 街つなぎテープカット﹂が行われます。

オープニング直前の展望台入口

オープニング直前の展望台入口

近鉄あべの駅では、記念入場券が売りだされていました。

近鉄あべの駅では、記念入場券が売りだされていました。

あべのハルカス前の通りは、街路工事が進行しています。

あべのハルカス前の通りは、街路工事が進行しています。

年間予想来店客数は4500万人、初年度目標売上高は1,450億円の﹁あべのハルカス﹂を中心に街並みが整備され、大阪の経済の中心もどんどん変化していくことでしょう。

大阪版﹁あべのミクス﹂ですね。

年間予想来店客数は4500万人、初年度目標売上高は1,450億円の﹁あべのハルカス﹂を中心に街並みが整備され、大阪の経済の中心もどんどん変化していくことでしょう。

大阪版﹁あべのミクス﹂ですね。

■日本の高層ビルベスト3 第1位 あべのハルカス︵大阪府大阪市) 地上高 300m 60階 2014年竣工 第2位 横浜ランドマークタワー︵神奈川県横浜市︶ 地上高 295.8m 70階 1993年竣工 第3位 りんくうゲートタワービル︵大阪府泉佐野市︶ 地上高 256.1m 56階 1996年 大阪府泉佐野市 難波から眺めると、飛び抜けて高いビルが目につきます。 この高いビルが﹁あべのハルカス﹂です。

少し右に通天閣が見えます。

その高さの差は歴然ですね。

間近の天王寺から見上げると、迫力の光景です。

少し右に通天閣が見えます。

その高さの差は歴然ですね。

間近の天王寺から見上げると、迫力の光景です。

先行営業している﹁あべのハルカス近鉄本店﹂は、営業面積10万平方メートルにも及ぶ日本最大の百貨店です。

圧倒的な広さで、様々な名店があつまり見ているだけで楽しいです。

先行営業している﹁あべのハルカス近鉄本店﹂は、営業面積10万平方メートルにも及ぶ日本最大の百貨店です。

圧倒的な広さで、様々な名店があつまり見ているだけで楽しいです。

そして、本日︵3月7日︶の全面開業。

百貨店の入り口を起点に、ビル全体︵展望台・ホテルなど同ビル内の5会場とHoop、あべのキューズモール、新宿ごちそうビル︶をぐるりとテープが取り巻いています。

10時のオープニングセレモニーでは、この全長約3000メートルのテープを市民300人が参加して﹁日本一長い 街つなぎテープカット﹂が行われます。

そして、本日︵3月7日︶の全面開業。

百貨店の入り口を起点に、ビル全体︵展望台・ホテルなど同ビル内の5会場とHoop、あべのキューズモール、新宿ごちそうビル︶をぐるりとテープが取り巻いています。

10時のオープニングセレモニーでは、この全長約3000メートルのテープを市民300人が参加して﹁日本一長い 街つなぎテープカット﹂が行われます。

オープニング直前の展望台入口

オープニング直前の展望台入口

近鉄あべの駅では、記念入場券が売りだされていました。

近鉄あべの駅では、記念入場券が売りだされていました。

あべのハルカス前の通りは、街路工事が進行しています。

あべのハルカス前の通りは、街路工事が進行しています。

年間予想来店客数は4500万人、初年度目標売上高は1,450億円の﹁あべのハルカス﹂を中心に街並みが整備され、大阪の経済の中心もどんどん変化していくことでしょう。

大阪版﹁あべのミクス﹂ですね。

年間予想来店客数は4500万人、初年度目標売上高は1,450億円の﹁あべのハルカス﹂を中心に街並みが整備され、大阪の経済の中心もどんどん変化していくことでしょう。

大阪版﹁あべのミクス﹂ですね。

2013年12月23日

lenovoアウトレット

超宗派で電話相談を行なっている﹁仏教情報センター﹂の事務所が、このたび移転することになりました。

今回の移転は、入居しているビルが老朽化のため、オーナーが建替えを計画したことに寄ります。そのために移転先を探していました。

インターネットの時代、とても便利ですね。

条件をいろいろと入力すると、その条件に合致した物件が何件も出てきます。

その中から、とても良い物件を見つけることができました。

現在、事務所は文京区白山にありますが、1月27日より同じ文京区本郷1丁目に移ります。 白山通りに面し、都営三田線水道橋の真上という好立地です。 しかも、窓には東京ドームや、東京ドームシティーのアトラクションが広がります。 新事務所については、また後日ご報告させていただきます。

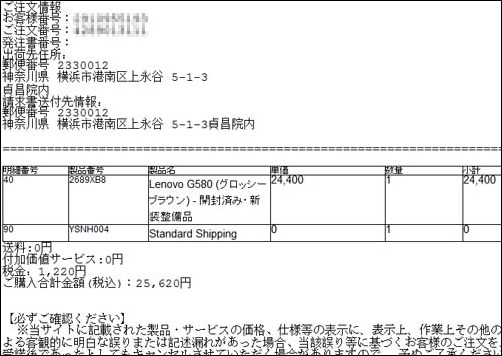

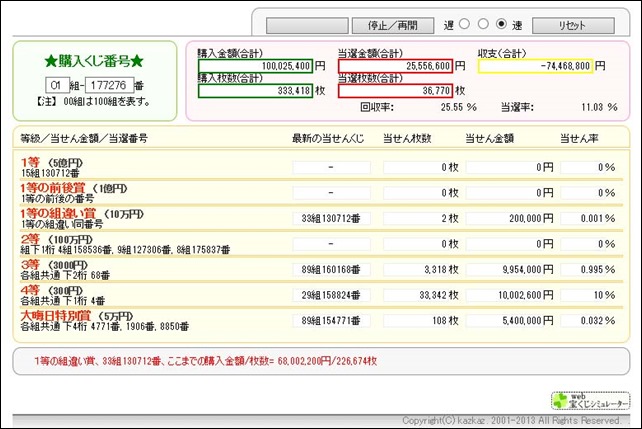

新事務所では、心機一転、古くなった什物類を一新しましょう、ということが理事会で決定され、事務員と相談員のパソコン︵現状はXP︶を探していました。 やはり信頼のおけるメーカーで使いやすいもの、かつ価格もできるだけ安くということで探していると、lenovoアウトレットモールにたどり着きました。

ちょうど、このページを開いた瞬間、ノートパソコンのアウトレット品が追加されたばかりだったようで、いくつか掘り出し物がありました。 残り台数がみるみる減っていきます。 開封整備品とはいえ、 Lenovo G580 (グロッシーブラウン) - 開封済み・新装整備品

主な構成製品番号: 2689XB8

プロセッサー インテル Celeron B830 プロセッサー1.8GHz

初期導入OS Windows 8 (64bit)

グラフィック インテルHDグラフィックス(CPU内蔵)

メモリー 4GB (空スロット:1)

ディスプレイ LED バックライト付 15.6 型HD液晶(1,366×768 ドット、1,677 万色)、光沢あり

内蔵カメラ:HD 720p カメラ

ハード・ディスク・ドライブ 320GB HDD 5400rpm

DVDスーパーマルチ ・ドライブ固定ベイ

このようなスペックの 2689XF9 とか 2689XB8 とかが送料無料で2万5千円前後ですよ。

これは買い!

ということで、なんとか目標の4台を買うことができました。

その直後には主だった掘り出し物が売り切れになりました。

Lenovo G580 (グロッシーブラウン) - 開封済み・新装整備品

主な構成製品番号: 2689XB8

プロセッサー インテル Celeron B830 プロセッサー1.8GHz

初期導入OS Windows 8 (64bit)

グラフィック インテルHDグラフィックス(CPU内蔵)

メモリー 4GB (空スロット:1)

ディスプレイ LED バックライト付 15.6 型HD液晶(1,366×768 ドット、1,677 万色)、光沢あり

内蔵カメラ:HD 720p カメラ

ハード・ディスク・ドライブ 320GB HDD 5400rpm

DVDスーパーマルチ ・ドライブ固定ベイ

このようなスペックの 2689XF9 とか 2689XB8 とかが送料無料で2万5千円前後ですよ。

これは買い!

ということで、なんとか目標の4台を買うことができました。

その直後には主だった掘り出し物が売り切れになりました。

注文ステータスを見ると、12月24日配達予定になっています。

注文ステータスを見ると、12月24日配達予定になっています。

ちょっとしたクリスマスプレ・・・良い買い物になりました。

lenovoアウトレットモールは時々思わぬ掘り出し物が売り出されますので、時々チェックしてみることをお勧めします。

現在、事務所は文京区白山にありますが、1月27日より同じ文京区本郷1丁目に移ります。 白山通りに面し、都営三田線水道橋の真上という好立地です。 しかも、窓には東京ドームや、東京ドームシティーのアトラクションが広がります。 新事務所については、また後日ご報告させていただきます。

新事務所では、心機一転、古くなった什物類を一新しましょう、ということが理事会で決定され、事務員と相談員のパソコン︵現状はXP︶を探していました。 やはり信頼のおけるメーカーで使いやすいもの、かつ価格もできるだけ安くということで探していると、lenovoアウトレットモールにたどり着きました。

ちょうど、このページを開いた瞬間、ノートパソコンのアウトレット品が追加されたばかりだったようで、いくつか掘り出し物がありました。 残り台数がみるみる減っていきます。 開封整備品とはいえ、

Lenovo G580 (グロッシーブラウン) - 開封済み・新装整備品

主な構成製品番号: 2689XB8

プロセッサー インテル Celeron B830 プロセッサー1.8GHz

初期導入OS Windows 8 (64bit)

グラフィック インテルHDグラフィックス(CPU内蔵)

メモリー 4GB (空スロット:1)

ディスプレイ LED バックライト付 15.6 型HD液晶(1,366×768 ドット、1,677 万色)、光沢あり

内蔵カメラ:HD 720p カメラ

ハード・ディスク・ドライブ 320GB HDD 5400rpm

DVDスーパーマルチ ・ドライブ固定ベイ

このようなスペックの 2689XF9 とか 2689XB8 とかが送料無料で2万5千円前後ですよ。

これは買い!

ということで、なんとか目標の4台を買うことができました。

その直後には主だった掘り出し物が売り切れになりました。

Lenovo G580 (グロッシーブラウン) - 開封済み・新装整備品

主な構成製品番号: 2689XB8

プロセッサー インテル Celeron B830 プロセッサー1.8GHz

初期導入OS Windows 8 (64bit)

グラフィック インテルHDグラフィックス(CPU内蔵)

メモリー 4GB (空スロット:1)

ディスプレイ LED バックライト付 15.6 型HD液晶(1,366×768 ドット、1,677 万色)、光沢あり

内蔵カメラ:HD 720p カメラ

ハード・ディスク・ドライブ 320GB HDD 5400rpm

DVDスーパーマルチ ・ドライブ固定ベイ

このようなスペックの 2689XF9 とか 2689XB8 とかが送料無料で2万5千円前後ですよ。

これは買い!

ということで、なんとか目標の4台を買うことができました。

その直後には主だった掘り出し物が売り切れになりました。

注文ステータスを見ると、12月24日配達予定になっています。

注文ステータスを見ると、12月24日配達予定になっています。

ちょっとしたクリスマスプレ・・・良い買い物になりました。

lenovoアウトレットモールは時々思わぬ掘り出し物が売り出されますので、時々チェックしてみることをお勧めします。

2013年12月22日

年末ジャンボ宝くじで夢を見る

先週金曜日まで﹁第651回 全国 年末ジャンボ宝くじ﹂が発売されておりました。

購入された方も多いと思います。

今年の﹁ウリ﹂は、1等、前後賞併せて7億円!

発表は大晦日︵2013年12月31日︶の午前11時58分頃︵4等~︶ということですので、年末に何人もの億万長者が生まれることでしょう。

今年のジャンボ宝くじの当せん金および本数は、次の通りです。

﹁年末ジャンボ宝くじ﹂︵第651回 全国︶の当せん金・本数

︵発売総額1,800億円・60ユニットの場合︶

1等 500,000,000円60本

1等の前後賞 100,000,000円 120本

1等の組違い賞 100,000円 5,940本

2等1,000,000円 1,800本

3等3,000円 6,000,000本

4等300円 60,000,000本

大晦日特別賞50,000円 180,000本

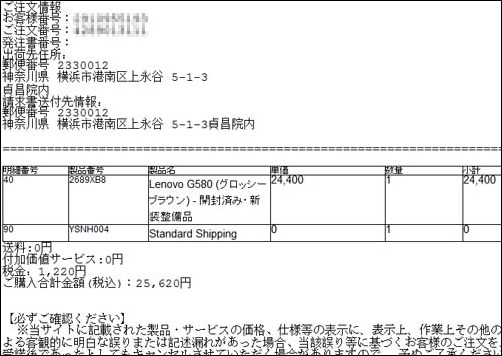

宝くじの1ユニットは、100,000~199,999番の10万枚を1組として、01組から100組までの1000万通です。 従って、1ユニット購入すると1000万枚=30億円となります。 ここで、︻成功率100%︼年末ジャンボ宝くじの1等に確実に当せんする方法をお教えします。 それは、宝くじ売り場に行き、連番で1000万枚購入するだけです。 しかも、前後賞もついてきます。 ︵某漫才のネタより︶ では、どれほどの当せん金が期待できるでしょうか。 その期待値を計算すると 1ユニット当たり 1等・・・・5億円×1本=5億円 1等前後賞・1億円×2本=2億円 1等組違章・10万円×99本=990万円 2等・・・・100万円×30本=3千万円 3等・・・・3千円×10万本=3億円 4等・・・・3百円×100万本=3億円 特別賞・・・5万円×3千本=1億5千万円 ---------------------------------- 合計15億7990万円

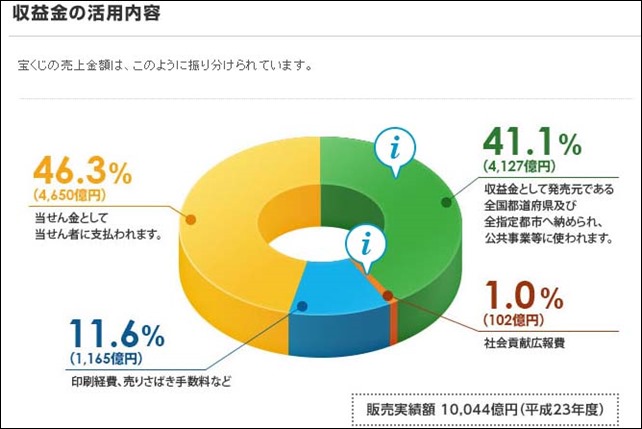

ということで、 15億7990万円÷30億円=0.5266︵52.7%︶となりました。 おおむね、日本の宝くじは購入金額の半分が期待値と考えれば間違いないでしょう。 宝くじの公式サイトでは、残りの半分の収益金をどのように使っているかが公表されています。 収益金の大部分は発売元各都道府県、指定都市の公共事業に使われています。

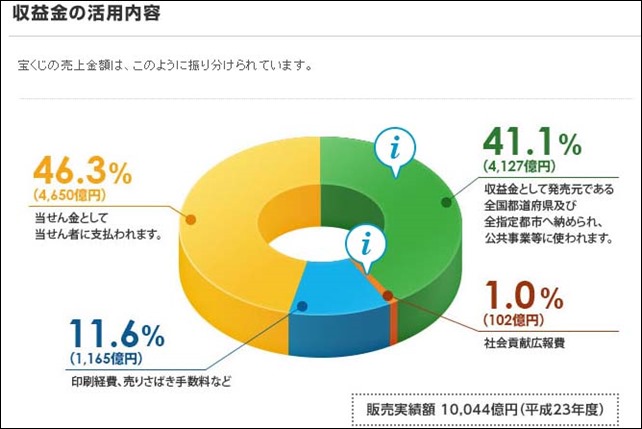

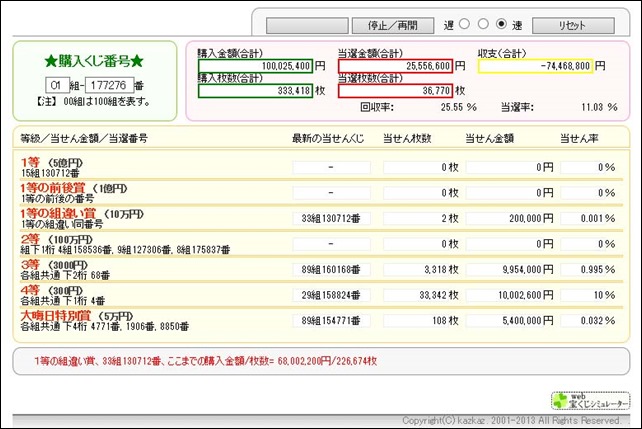

さて、今年の宝くじを購入されたかたも、買いそびれたかたも、年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる

宝くじシミュレーターで是非シミュレーションしてみることをお勧めします。

■今年︵2013年︶の年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる宝くじシミュレーター︹Trial版︺は、こちら

■同時発売の年末ジャンボミニ7000万の当せん本数で試せるシミュレーターはこちら

また、スマートフォン︵アンドロイド︶用のアプリもあります。

■当てろ2億円!宝くじシミュレーター

それにしても、今年︵2013年︶の年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる宝くじシミュレーター︹Trial版︺でシミュレートしてみたけれども、一等が全然当たらない><

収益金の大部分は発売元各都道府県、指定都市の公共事業に使われています。

さて、今年の宝くじを購入されたかたも、買いそびれたかたも、年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる

宝くじシミュレーターで是非シミュレーションしてみることをお勧めします。

■今年︵2013年︶の年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる宝くじシミュレーター︹Trial版︺は、こちら

■同時発売の年末ジャンボミニ7000万の当せん本数で試せるシミュレーターはこちら

また、スマートフォン︵アンドロイド︶用のアプリもあります。

■当てろ2億円!宝くじシミュレーター

それにしても、今年︵2013年︶の年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる宝くじシミュレーター︹Trial版︺でシミュレートしてみたけれども、一等が全然当たらない><

今年の年末ジャンボは、昨年に比べて、1等の金額が大幅に引き上げられました。 その分、昨年あった5等・6等が消え、中間層が大幅に削減されています。 つまり、ごくごく稀な確率の1等を引き当てると、回収率は極端に上がりますが、そこに行き当たらなければ購入し続けても回収率はどんどん下がっていきます。 それだけ﹁ギャンブル性﹂が強くなったといえましょう。 当せん金額は上昇傾向にありますから、そのうち何年かすると、1ユニット当たり 1等15億円1本 1等の前後賞1億円円2本 2等300円 100万本 などという、1等と2等のみの年末ジャンボ宝くじが発売されるかもしれません。。。。。 年末、ジャンボ宝くじの夢︵煩悩?︶を大いに楽しんで、大晦日夜の除夜の鐘でその煩悩をキレイサッパリ振り落として、新年を迎えましょう。

蛇足

宝くじの公式サイトにもジャンボ宝くじ 購入シミュレーター がありました。

■ジャンボ宝くじ 購入シミュレーター | 宝くじ公式サイト

ただし、こちらは、﹁実際の宝くじ﹂を購入するまでの手順を描いたものです。

さすがに、回収率の生々しいシミュレーションは行ないません。

宝くじの1ユニットは、100,000~199,999番の10万枚を1組として、01組から100組までの1000万通です。 従って、1ユニット購入すると1000万枚=30億円となります。 ここで、︻成功率100%︼年末ジャンボ宝くじの1等に確実に当せんする方法をお教えします。 それは、宝くじ売り場に行き、連番で1000万枚購入するだけです。 しかも、前後賞もついてきます。 ︵某漫才のネタより︶ では、どれほどの当せん金が期待できるでしょうか。 その期待値を計算すると 1ユニット当たり 1等・・・・5億円×1本=5億円 1等前後賞・1億円×2本=2億円 1等組違章・10万円×99本=990万円 2等・・・・100万円×30本=3千万円 3等・・・・3千円×10万本=3億円 4等・・・・3百円×100万本=3億円 特別賞・・・5万円×3千本=1億5千万円 ---------------------------------- 合計15億7990万円

ということで、 15億7990万円÷30億円=0.5266︵52.7%︶となりました。 おおむね、日本の宝くじは購入金額の半分が期待値と考えれば間違いないでしょう。 宝くじの公式サイトでは、残りの半分の収益金をどのように使っているかが公表されています。

収益金の大部分は発売元各都道府県、指定都市の公共事業に使われています。

さて、今年の宝くじを購入されたかたも、買いそびれたかたも、年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる

宝くじシミュレーターで是非シミュレーションしてみることをお勧めします。

■今年︵2013年︶の年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる宝くじシミュレーター︹Trial版︺は、こちら

■同時発売の年末ジャンボミニ7000万の当せん本数で試せるシミュレーターはこちら

また、スマートフォン︵アンドロイド︶用のアプリもあります。

■当てろ2億円!宝くじシミュレーター

それにしても、今年︵2013年︶の年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる宝くじシミュレーター︹Trial版︺でシミュレートしてみたけれども、一等が全然当たらない><

収益金の大部分は発売元各都道府県、指定都市の公共事業に使われています。

さて、今年の宝くじを購入されたかたも、買いそびれたかたも、年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる

宝くじシミュレーターで是非シミュレーションしてみることをお勧めします。

■今年︵2013年︶の年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる宝くじシミュレーター︹Trial版︺は、こちら

■同時発売の年末ジャンボミニ7000万の当せん本数で試せるシミュレーターはこちら

また、スマートフォン︵アンドロイド︶用のアプリもあります。

■当てろ2億円!宝くじシミュレーター

それにしても、今年︵2013年︶の年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる宝くじシミュレーター︹Trial版︺でシミュレートしてみたけれども、一等が全然当たらない><

今年の年末ジャンボは、昨年に比べて、1等の金額が大幅に引き上げられました。 その分、昨年あった5等・6等が消え、中間層が大幅に削減されています。 つまり、ごくごく稀な確率の1等を引き当てると、回収率は極端に上がりますが、そこに行き当たらなければ購入し続けても回収率はどんどん下がっていきます。 それだけ﹁ギャンブル性﹂が強くなったといえましょう。 当せん金額は上昇傾向にありますから、そのうち何年かすると、1ユニット当たり 1等15億円1本 1等の前後賞1億円円2本 2等300円 100万本 などという、1等と2等のみの年末ジャンボ宝くじが発売されるかもしれません。。。。。 年末、ジャンボ宝くじの夢︵煩悩?︶を大いに楽しんで、大晦日夜の除夜の鐘でその煩悩をキレイサッパリ振り落として、新年を迎えましょう。

2013年12月17日

剃刀と刃のビジネスモデル

2年前からCanonのインクジェットプリンタip2700を使っています。

このプリンタ、コンパクトで小回りが利くなかなかの優れものです。

なんといっても、プリンタ本体のの安さは特筆ものです。 4000円もしませんでした。 除夜の鐘の整理券や年賀状印刷などに重宝しています。 また、封筒印刷や郵便振替用紙の印刷にも、インクジェットプリンタは重宝します。 ところが、コンパクトな分、インクの減りが早いのことがネックですね。 写真画質で何枚も印刷すると、途中でインクが切れてしまいます。 気づかないで印刷をほうっておくと、このようになっています。 ︵↑一昨年の除夜の鐘整理券印刷時の状況︶

︵↑一昨年の除夜の鐘整理券印刷時の状況︶

インクが切れると、慌てて買いに行くわけですが、このインクがかなり高い。 純正インクで、ブラック300が2000円強、カラー311が2500円程度ですから、合計で3500円ほどです。 なんと、本体︵インクも同梱︶を新規に買うのとほとんど変わりません。 このように、﹁本体﹂を安く売り、継続的に使用しなければならない﹁消耗品﹂を高く売るビジネスモデルを Razor and blades business model ︵剃刀と刃のビジネスモデル︶といいます。 アメリカの剃刀メーカー、ジレット社が確立して有名になりました。 剃刀と刃のビジネスモデルは、携帯電話、コピー機、コーヒーマシンなどなど、同様の事例は最近特に多くなりました。 新しい機械を導入する際には、初期投資金額だけではなく、ランニングコストがどの程度になるのかをよくよく考えておく必要があります。 そんなにうまい話は転がってはいないのです。 ところで、インクジェットプリンタには、詰め替えインクというサードパーティーの製品が出ています。 プリンタメーカーとしては面白くない話なので、訴訟問題になったり純正しか使えないよう機能設定したりと、いたちごっこの様相がありますが、最近の詰め替えインクの進化は驚くばかりです。

数年前の詰め替えインクは、詰め替えるのに相当な手間をかけなければならなかったり、手を汚してしまったり、インク自体の品質が悪かったり、といった欠点がありました。 ところが、今年の詰め替えインクは、インクボトル、インクボトルノズル、穴あけ専用のニードル、ハンドドリル、詰め替え穴の位置を正確にガイドするホルダー、ホルダーキャップ、シール、ポリ手袋、ワイパークロスなどがセットになっていて、手軽に詰め替えることが出来るようになっています。

今年はこれを利用させていただきました。 除夜の鐘の整理券も、このインクで印刷します。 個人的な考えとして、剃刀と刃のビジネスモデルはあまり好ましくないと感じますので、ささやかな抵抗です。

なんといっても、プリンタ本体のの安さは特筆ものです。 4000円もしませんでした。 除夜の鐘の整理券や年賀状印刷などに重宝しています。 また、封筒印刷や郵便振替用紙の印刷にも、インクジェットプリンタは重宝します。 ところが、コンパクトな分、インクの減りが早いのことがネックですね。 写真画質で何枚も印刷すると、途中でインクが切れてしまいます。 気づかないで印刷をほうっておくと、このようになっています。

︵↑一昨年の除夜の鐘整理券印刷時の状況︶

︵↑一昨年の除夜の鐘整理券印刷時の状況︶

インクが切れると、慌てて買いに行くわけですが、このインクがかなり高い。 純正インクで、ブラック300が2000円強、カラー311が2500円程度ですから、合計で3500円ほどです。 なんと、本体︵インクも同梱︶を新規に買うのとほとんど変わりません。 このように、﹁本体﹂を安く売り、継続的に使用しなければならない﹁消耗品﹂を高く売るビジネスモデルを Razor and blades business model ︵剃刀と刃のビジネスモデル︶といいます。 アメリカの剃刀メーカー、ジレット社が確立して有名になりました。 剃刀と刃のビジネスモデルは、携帯電話、コピー機、コーヒーマシンなどなど、同様の事例は最近特に多くなりました。 新しい機械を導入する際には、初期投資金額だけではなく、ランニングコストがどの程度になるのかをよくよく考えておく必要があります。 そんなにうまい話は転がってはいないのです。 ところで、インクジェットプリンタには、詰め替えインクというサードパーティーの製品が出ています。 プリンタメーカーとしては面白くない話なので、訴訟問題になったり純正しか使えないよう機能設定したりと、いたちごっこの様相がありますが、最近の詰め替えインクの進化は驚くばかりです。

数年前の詰め替えインクは、詰め替えるのに相当な手間をかけなければならなかったり、手を汚してしまったり、インク自体の品質が悪かったり、といった欠点がありました。 ところが、今年の詰め替えインクは、インクボトル、インクボトルノズル、穴あけ専用のニードル、ハンドドリル、詰め替え穴の位置を正確にガイドするホルダー、ホルダーキャップ、シール、ポリ手袋、ワイパークロスなどがセットになっていて、手軽に詰め替えることが出来るようになっています。

今年はこれを利用させていただきました。 除夜の鐘の整理券も、このインクで印刷します。 個人的な考えとして、剃刀と刃のビジネスモデルはあまり好ましくないと感じますので、ささやかな抵抗です。

2013年11月 2日

超高速モバイルネットの時代へ

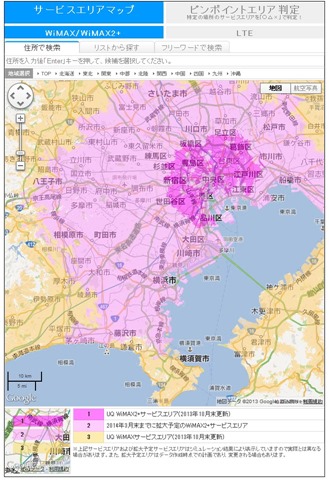

ニュースリリース 超速モバイルネット﹁WiMAX 2+﹂の提供開始および取扱MVNOについて -2013年10月31日からUQおよびMVNO各社でスタート- UQコミュニケーションズ株式会社︵本社‥東京都港区、代表取締役社長野坂章雄、以下UQ︶およびMVNO各社は、超速モバイルネット﹁WiMAX 2+︵ワイマックスツープラス︶﹂を2013年10月31日︵木︶より提供開始いたします。 ﹁WiMAX 2+﹂は下り最大110Mbpsを実現する超高速モバイルインターネットサービスです。対応エリアは、当初、環状7号線︵東京都道318号線︶内の一部から開始し、2013年度末には東名阪、2014年度末には全国へ拡大する予定です。 ︵UQコミュニケーションズ株式会社 2013年10月30日︶ここのところ、通信各社がしのぎを削って通信エリアの拡大とと高速通信の整備をすすめています。 中でも、UQの本気度は一歩抜け出ているような感じがします。

UQコミュニケーションズのエリアマップを見ると、下り最大110Mbpsを実現するWiMAX 2+のエリアは、既に都心部から始まっています。 ︵下記エリア地図の濃いピンク部分︶

首都圏近郊も今年度中にはサービスが始まる見込みとなっています。 貞昌院境内にもUQコミュニケーションズのアンテナが設置されています。 貞昌院への設置工事は東日本大震災発生直後の2011年4月に行なわれました。 設置工事のブログ記事⇒ UQ Wimax がやってきた 今年度末までに新しいアンテナへの交換増設工事が行なわれる設計図面が届きました。 貞昌院近辺の方は、今年度中に超速モバイルネットのエリアになることでしょう。光ファイバーケーブルによるインターネット通信と遜色ない環境が無線で実現されるという時代になりました。 UQのみならず、通信各社の追随もあり、ますます競争が激しくなっていくことが予想されます。 そして、今後数年間で、モバイルインターネット環境は大きく変貌していくはずです。 データを端末に溜め込んで持ち運ぶ必要は無くなり、アプリケーションですらその都度ダウンロードすれば良いという時代もそう遠くは無いでしょう。

2013年10月17日

スパムメールの経済学

サクラ利用“出会えない”系サイト…1000万円支払った客も 会社社長ら逮捕 出会い系サイトで﹁サクラ﹂とやり取りさせ、料金をだまし取ったとして、京都府警と大分県警の合同捜査班は16日、詐欺の疑いで、大分県別府市の出会い系サイト運営会社﹁ラパン﹂の元会長、同市駅前町の立石正彰容疑者︵59︶=不正指令電磁的記録保管・同供用容疑で逮捕、処分保留で釈放=ら3人を再逮捕、同社社長の佐伯照美容疑者︵62︶=同市鶴見=ら3人を逮捕した。府警によると、うち2人は容疑を認めているが、立石容疑者ら4人は﹁よくわからない﹂などと容疑を否認している。 逮捕容疑は今年8月1~15日、同社が経営する出会い系サイト﹁おしゃべり広場﹂で、実際には利用者同士のやり取りはできないのに、異性をかたったサクラとやり取りをさせ、大阪府高槻市の男性︵74︶ら2人からサイトの利用料現金約6万円をだまし取ったとしている。 府警サイバー犯罪対策課によると6人は、同社が不正に取得した約36億件のメールアドレスから無作為にサイトの勧誘メールを送信。サクラのアルバイト約10人に利用者とやり取りをさせ、サイト内でのメールの送受信などに必要なポイントを購入させていた。課金した利用者は全国で約5600人で、同サイトは平成19年2月の開設以来、約8億4千万円の売り上げがあった。1千万円以上を支払った利用者もいたが、少なくとも合同捜査班が調べた2週間の間は、すべてサクラとのやり取りだったという。 ︵産経新聞10月16日配信︶毎日のように大量に届く迷惑メール。 一向に減る気配はありません。 冒頭のニュースを元に、迷惑メールを送信することで、どれだけの利益が出るのかを計算してみましょう。 京都府警サイバー犯罪対策課による、この事件の概要は次の通りです。

■出会い系サイト運営会社が不正に取得したメールアドレス 3,600,000,000 件 ■メールを送りつけられ、サイトを利用し、料金を支払った人 5,600 人 ■出会い系サイトの売り上げ 840,000,000 円

3,600,000,000 件のメールアドレスがどの程度の金額で売られているかをざっと検索してみると、ある程度質の良いメールアドレスで30万円程度。 1件あたり大体 0.0001円弱といったところでしょうか。 不正に入手したアドレスということなので、さらに格安の二束三文で入手したのでしょう。

3,600,000,000 件 のスパムメールに対して、サイトを利用し、料金を払った人は 5,600人ですから、 642,857 人に1人の割合で料金が支払われました。 0.00015% の確率です。 おそらく、ただサイトを覗いただけという人の数はその10倍、あるいは100倍居るのではないでしょうか。 仮に100倍とすると、0.015% の反応率です。

さらに注目すべきは、その粗利率の高さ。 支払った人一人あたりの料金は、何と 150,000円です。 二束三文で取得したメールアドレスを送りつけた結果、スパムメール1通当たり 0.23 円もの収入を得ていたのです。 そのうち、1割程度を経費︵サクラのアルバイト料支弁等︶と仮定しても、粗利率9割の丸儲け。 当然、法人税や所得税は真っ当には支払っていないでしょう。 迷惑な上に、実に悪質な犯罪です。

以前、[コメントスパムには困ったものだ] のブログ記事で メール1万通を送信するコストは約1ドルで、迷惑メール100万通につき約15通程度の返信が来る。 100万通につき15通のリアクションなので0.0015%という恐ろしく低い返信率ですが、メールアドレスやメールを送信するコストが低いためビジネスとして成り立ってしまいます。例えば、100万通の迷惑メールを送信した場合、必要なコストは約100ドルで15通程度の返信が期待できるので、1通につき10ドルの利益しか上がらなくても全体としては、50ドルの純利益となります。 や、 ﹁スパムメールの採算ベースは返信率が0.001%﹂ スパムメールは返信率が0.001%を超えれば採算に合うため、コストがかからない。 例えば、PCが10万円、プロバイダー料金が月額4,000円、1億件のメールアドレスの相場価格が10,000円、その他の経費を含めて20万円を初期投資金額と想定する。アダルトサイトを運営している業者が2-3万円の課金請求することを目的にスパムメールを送った場合、7-10人が騙されて料金を支払えば初期投資分は回収できるという。

ということを書きました。 冒頭の記事から具体的な検証を行なってみましたが、これでは、スパムメールは無くなりませんね。 やれやれ。■関連ブログ記事 スパムメールには困ったものだ SPAMメールと仲良く付き合う方法 コメントスパムには困ったものだ SPAMメールと仲良く付き合う方法その2

2013年10月 6日

レアメタルが「レア」ではなくなる日

昭電の産業ロボ向け磁石合金、中国産の希少材料不要に 昭和電工はレアアース︵希土類︶の一種、ジスプロシウムを使わない産業用ロボット向け 磁石合金を開発した。高価なジスプロが不要になり磁石合金の価格を約3割安くできる。 中国産レアアースの使用量削減で需給が緩和すれば、まだジスプロを必要とするハイブリッド車 ︵HV︶向け高性能磁石の価格低下にもつながりそうだ。 ジスプロは磁石の耐熱性を高めるため、ネオジムや鉄などからつくる磁石合金に添加する。 添加率を上げると耐熱性が高まる。産業用ロボットのモーターに組み込まれている磁石は、 重量ベースで3.5%程度のジスプロを含む。特殊な熱処理で結晶構造を変えることで、 ジスプロをゼロにした磁石合金を初めて量産できる体制を整えた。 昭和電工によると、ネオジムや鉄を主原料にした高性能磁石の2013年の世界生産量は2万3千トンの見込み。16年には高性能磁石の世界生産量に占める産業用ロボット向けの比率は3割強の約1万5000トンにのぼると予想されている。これに比例して磁石合金の市場も拡大する。 昭和電工が今回開発した磁石合金の採用拡大で、9割が中国産といわれるジスプロの 需給も緩和する見通し。その結果、現時点では添加率が6~8%と高く、 まだジスプロをゼロにできていないHV向けの高性能磁石の価格も下げることができる。 ジスプロの価格は1キログラム当たり6万~7万円。鉄︵同100円前後︶やネオジム︵同1万円前後︶ を大きく上回る。産業用ロボット向け磁石合金の価格は1万円弱。 今回、昭和電工が開発した磁石合金を使えば3割程度安くなる。今後も風力発電機や産業用ロボット向けを 中心に高性能磁石の需要が高まるとみて、来春にも秩父事業所︵埼玉県秩父市︶で量産を始める。 高性能磁石合金で世界シェアの約25%を持つ同社は現在、耐熱性のより高い磁石合金の研究を進めている。 日立金属は2%添加相当の磁石を販売し、さらに多くのジスプロをゼロにできる技術を研究しており、 磁石メーカーもレアアース削減を急いでいる。 ︵日経新聞 2013/10/3︶このようなニュースを目にするにつけ、日本は本当にピンチを生かしてチャンスに転換することができる技術大国だと実感します。 以前、尖閣諸島沖で逮捕の中国人船長を釈放へというブログ記事の中で ■脱中国経済にむけて (1)資源を中国以外の国から調達できるように他国との交渉を進める。 (2)都市鉱山からの再資源化の仕組みをさらに強化する。 (3)レアメタルの代用品を作る技術の開発、実用化のための研究に重点を置く。 という提言を掲げました。 3年前の2010年9月、まだ民主党政権だった頃の記事です。 日本の工業製品、特に磁石用合金などに欠かせないレアメタルは、当時、日本向け輸出の大半が中国からの輸入でした。 2010年9月に尖閣諸島で中国漁船衝突事件が発生すると、中国は日本に対する経済政策措置としてレアメタルの輸出規制へと踏み出しました。 日本の産業界は中国の横暴に対して黙っては居ません。 数年前から起こっているチャイナリスクを踏み台に、レアメタルの新たな輸入先の開拓、レアメタルの徹底的なリサイクル、レアメタルを使わない技術を続々と開発していきました。 結果、中国から日本へのレアアース輸出量は2011年には前年比34%減となり、その後も大幅な減少傾向が続いています。 中国国内のレアメタル業者は減産や生産停止に追い込まれているそうですが、まさに自業自得といえましょう。 そして、ついに日本は冒頭の報道のように、産業用ロボット向け磁石合金を生産する際に、全くレアメタルの一種であるジスプロシウムを使用しない技術を開発してしまいました。 ジスプロシウムの価格は、益々暴落していくことは確実です。

脱レアメタルの技術確立は、中国からの資源に依存しきっている日本のために重要な事項といえます。 日立製作所は酸化鉄を使った脱レアメタルモーターの製品化が具体化しています。 また、帝人と東北大学は鉄と窒素による新材料を開発しています。 これらはほんの一例です。

レアメタルに限らず、石油資源にしても、他のどのような資源にしても、埋蔵量に制約されない原料の確保やリサイクルシステム、代用品技術の確立を進めていくこと。 ﹁ピンチをチャンスに変える﹂ことを可能に出来るのが日本の技術力の強みであるといえましょう。

※上写真ははぐれメタルです。本文とは関係ありません (C)SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

2013年6月 2日

電気料金が大幅黒字に

貞昌院では平成15年11月より太陽光発電設備を運用しています。

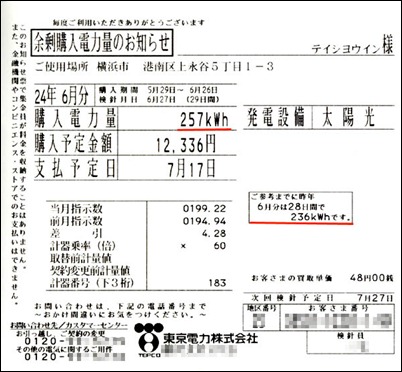

太陽光発電設備から発電された電力は寺院内電力の消費に回され、使い切れなかった余剰電力が東京電力側が購入してくれる仕組みとなっています。

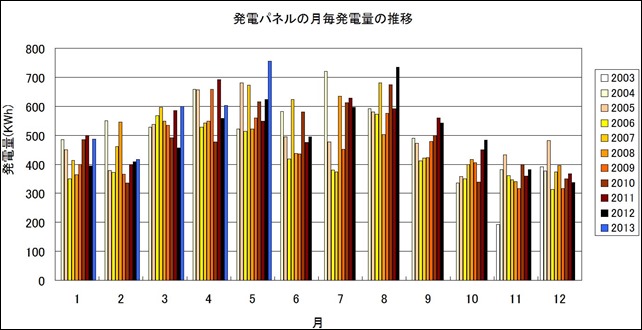

毎年、発電電力量のピークは5月に現われます。

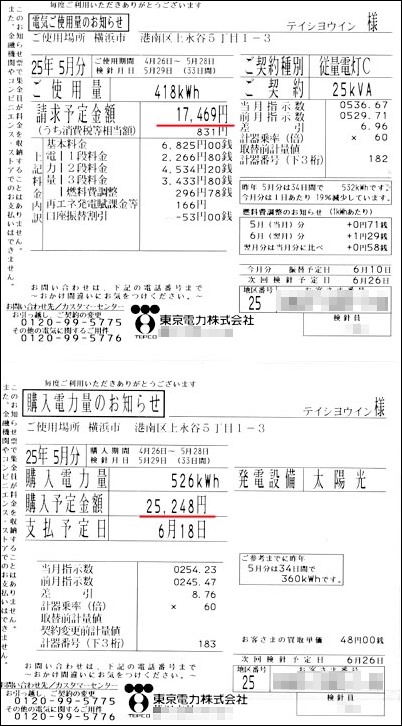

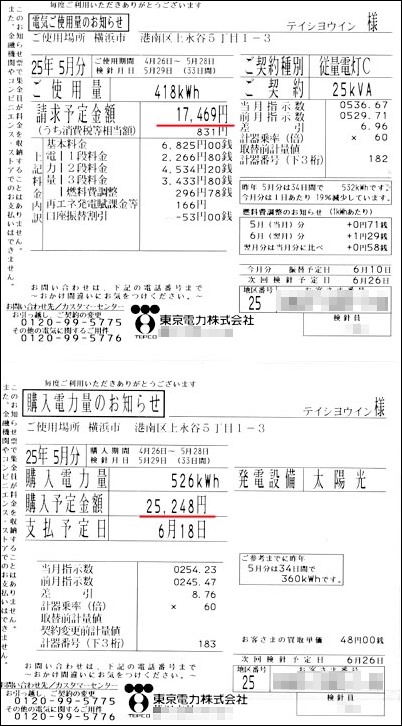

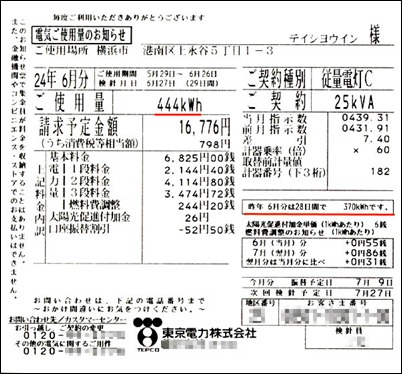

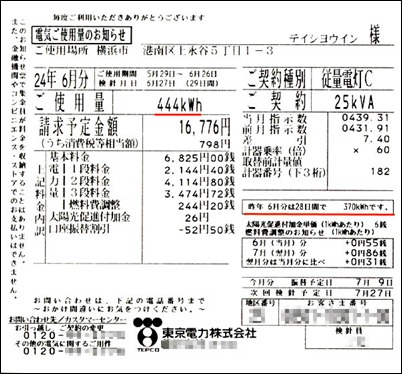

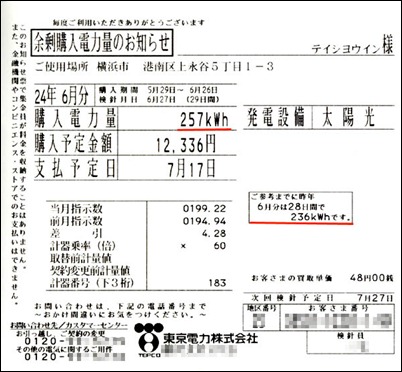

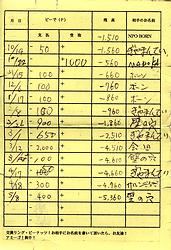

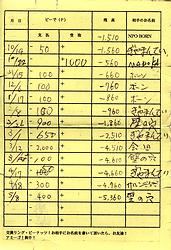

平成25年5月分の電気料金請求書がこちら。

このように、東京電力からの請求予定金額が17,469円、東京電力の購入予定金額が25,248円となっています。

つまり、5月は7,779円の黒字となりました。

黒字額がこれだけ大きな金額になるのは初めてのことです。

基本料金6,825円を加味しての黒字額ですよ、念のため。

このように、東京電力からの請求予定金額が17,469円、東京電力の購入予定金額が25,248円となっています。

つまり、5月は7,779円の黒字となりました。

黒字額がこれだけ大きな金額になるのは初めてのことです。

基本料金6,825円を加味しての黒字額ですよ、念のため。

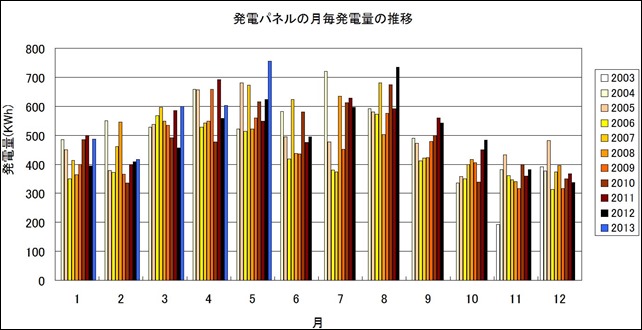

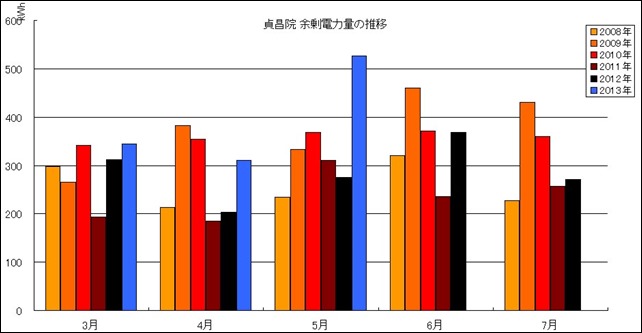

振り返ってみればそれだけ日射量が多かったということにもなります。 本当に雨が少ない月でした。 月ごとの発電電力量の推移がこちら。 発電電力量も過去最高を記録しました。 余剰電力量をグラフにしてみると・・・・・

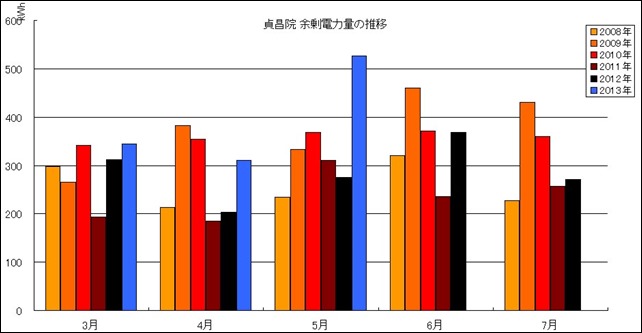

余剰電力量をグラフにしてみると・・・・・

平成25年︵2013年︶だけ突出しています。

これだけ余剰電力︵つまり、貞昌院で使い切れずに東京電力に売った余剰分︶が多かったということです。

また、節電につとめた結果も少なからず影響しています。

平成25年︵2013年︶だけ突出しています。

これだけ余剰電力︵つまり、貞昌院で使い切れずに東京電力に売った余剰分︶が多かったということです。

また、節電につとめた結果も少なからず影響しています。

5月の大幅黒字は、日照時間が長かったこと、そして貞昌院で消費する電力量が少なかったこと、この両者によるものといえます。 経済的にムリをせずに環境貢献できる制度は良いですね。

■関連ブログ記事

電気料金がマイナスに

太陽光発電の醍醐味は5月にあり

このように、東京電力からの請求予定金額が17,469円、東京電力の購入予定金額が25,248円となっています。

つまり、5月は7,779円の黒字となりました。

黒字額がこれだけ大きな金額になるのは初めてのことです。

基本料金6,825円を加味しての黒字額ですよ、念のため。

このように、東京電力からの請求予定金額が17,469円、東京電力の購入予定金額が25,248円となっています。

つまり、5月は7,779円の黒字となりました。

黒字額がこれだけ大きな金額になるのは初めてのことです。

基本料金6,825円を加味しての黒字額ですよ、念のため。

振り返ってみればそれだけ日射量が多かったということにもなります。 本当に雨が少ない月でした。 月ごとの発電電力量の推移がこちら。 発電電力量も過去最高を記録しました。

余剰電力量をグラフにしてみると・・・・・

余剰電力量をグラフにしてみると・・・・・

平成25年︵2013年︶だけ突出しています。

これだけ余剰電力︵つまり、貞昌院で使い切れずに東京電力に売った余剰分︶が多かったということです。

また、節電につとめた結果も少なからず影響しています。

平成25年︵2013年︶だけ突出しています。

これだけ余剰電力︵つまり、貞昌院で使い切れずに東京電力に売った余剰分︶が多かったということです。

また、節電につとめた結果も少なからず影響しています。

5月の大幅黒字は、日照時間が長かったこと、そして貞昌院で消費する電力量が少なかったこと、この両者によるものといえます。 経済的にムリをせずに環境貢献できる制度は良いですね。

2012年12月12日

日の出町駅前が大変貌

日常、京浜急行を利用しています。

車窓の光景を眺めていると、この秋口から日の出町駅近辺の光景が激変していることに気づきます。

これは、﹁日ノ出町駅前A地区市街地再開発﹂という再開発事業です。

日の出町駅から大岡川に至る大岡川沿いに至る0.7haの区域を、今年夏から平成27年にかけて地上21階建ての複合ビルを中心として開発される予定です。

仮囲いゲートの隙間からのぞいてみると、そこにあったはずのビルはすっかり取り壊されてしまい、ほぼ更地になっていました。

これは、﹁日ノ出町駅前A地区市街地再開発﹂という再開発事業です。

日の出町駅から大岡川に至る大岡川沿いに至る0.7haの区域を、今年夏から平成27年にかけて地上21階建ての複合ビルを中心として開発される予定です。

仮囲いゲートの隙間からのぞいてみると、そこにあったはずのビルはすっかり取り壊されてしまい、ほぼ更地になっていました。