« 親子で学ぶ地域の歴史2 | 最新記事 | 貞昌院大施餓鬼会・演奏会報告 »

2011年7月24日

横浜駅と砂利置き場

先日の 親子で学ぼう地域の歴史 の最後質疑応答の中で、横浜駅西口の砂利置場に関する話題が出ました。

丁度よい機会ですので、各資料を元に時系列に整理してみましょう。

相鉄のホームページ﹁相鉄瓦版﹂に次にような記述があります。

横浜駅前が砂利置場だったのを知ってる?

相鉄ジョイナスに高島屋、横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズやザ・ダイヤモンドなど、多くのショッピングセンターなどが並び、毎日たくさんの買い物客でにぎわう横浜駅西口。全国有数の繁華街である横浜駅西口ですが、かつては砂利や材木が置いてあるだけのがらんとした広場でした。

もともと石油会社の所有地だった西口は大正12年の関東大震災で焼け野原となり、その後は資材置き場として放置されていました。太平洋戦争中は海軍の、戦後は米軍の資材置き場として使われましたが、一般市民の使える商店などはほとんどなかったのです。

その横浜駅西口に槌(つち)音が響いたのは昭和30年。相模鉄道が土地を買収し、開発に着手しました。ただの原っぱにすぎない当時の西口駅前を見て、大手百貨店や東京の有名商店が出店を断ってきたことさえありましたが、今から約50年前の昭和31年4月、アーケード街﹁横浜駅名品街﹂、現在の横浜高島屋の前身である﹁高島屋ストア﹂、﹁相鉄映画劇場﹂などが華々しく開業しました。オープン日には入場制限をするほど多数のお客様が詰め掛けたそうです。

その後、高島屋やダイヤモンド地下街︵現ザ・ダイヤモンド︶などが開業、現在の横浜駅西口の姿が整っていきます。昭和48年開業の相鉄ジョイナスの建設は、当時相模鉄道社内で相鉄いずみ野線︵昭和51年開業︶建設と並ぶ﹁二大事業﹂と呼ばれました。横浜駅西口は、まさに相鉄の歴史とともに発展してきた街なのです。

︵相鉄瓦版より引用︶

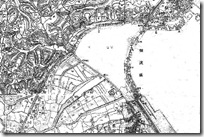

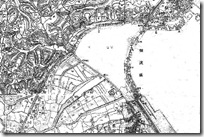

横浜駅周辺は、明治維新以降大きな変化を遂げました。 地図でその推移を見ると・・・ ︵迅速測図 1880-85年︶

明治維新直後の横浜駅周辺は、神奈川宿から関内方面に湾をまたぐ街道がみえます。

日本最初の鉄道は、ここに敷設されます。

地図からもわかるように、現在の横浜駅の辺りは、東口は海、西口側は沼︵平沼︶でした。

旧街道︵東海道︶の様子もよく分かりますね。

︵迅速測図 1880-85年︶

明治維新直後の横浜駅周辺は、神奈川宿から関内方面に湾をまたぐ街道がみえます。

日本最初の鉄道は、ここに敷設されます。

地図からもわかるように、現在の横浜駅の辺りは、東口は海、西口側は沼︵平沼︶でした。

旧街道︵東海道︶の様子もよく分かりますね。

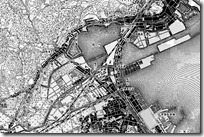

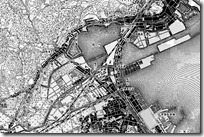

︵明治39年測図地形図︶

明治時代後半までは、初代横浜駅は現在の桜木町にあり、東海道本線はスイッチバックで運行していました。

スイッチバックをしないですむバイパス線が引かれた頃の地図です。

ただし、スイッチバックしないということは、横浜駅を通らないということを意味します。

これでは困りますね。

︵明治39年測図地形図︶

明治時代後半までは、初代横浜駅は現在の桜木町にあり、東海道本線はスイッチバックで運行していました。

スイッチバックをしないですむバイパス線が引かれた頃の地図です。

ただし、スイッチバックしないということは、横浜駅を通らないということを意味します。

これでは困りますね。

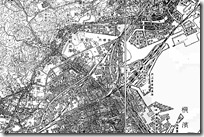

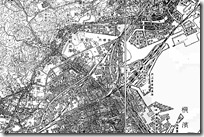

︵大正11年測図地形図︶

そこで、1915年︵大正4︶ 東海道線バイパス線による横浜﹁スルー﹂を避けるため、現在の高島町のあたりに二代目の横浜駅が開業しました。

明治後半から行われていた平沼︵現在の横浜駅西口︶の埋立ては、大正12年に完了します。平沼にはスタンダード・バキューム・オイル・カンパニーの貯油タンクがありました。

1917年︵大正6︶に、神中鉄道が創立。神中鉄道は、相模鉄道の前身です。

鉄道輸送の主要な目的は砂利採取・販売のための砂利輸送でした。

1923年︵大正12︶関東大震災で二代目の横浜駅︵上記地図の横浜駅︶は倒壊してしまいます。さらに、平沼の貯油タンク爆発炎上。被害甚大となります。

⇒このあたり、貞昌院先代住職が記録に残しています。

大正12年9月1日 正午を過ぎて間もなく、横浜市街地上空は黒煙濠々渦巻いて空高く立ち込め、物凄い光景が当地区から見られる。時折大爆音を耳にす。横浜港沖合に富士火山系に亀裂を生じ大噴火を成しつつありと流言が飛ぶ。後に、石油、ガスタンクの爆破と分る。(先人の教えに学ぶ地震の教訓)

︵大正11年測図地形図︶

そこで、1915年︵大正4︶ 東海道線バイパス線による横浜﹁スルー﹂を避けるため、現在の高島町のあたりに二代目の横浜駅が開業しました。

明治後半から行われていた平沼︵現在の横浜駅西口︶の埋立ては、大正12年に完了します。平沼にはスタンダード・バキューム・オイル・カンパニーの貯油タンクがありました。

1917年︵大正6︶に、神中鉄道が創立。神中鉄道は、相模鉄道の前身です。

鉄道輸送の主要な目的は砂利採取・販売のための砂利輸送でした。

1923年︵大正12︶関東大震災で二代目の横浜駅︵上記地図の横浜駅︶は倒壊してしまいます。さらに、平沼の貯油タンク爆発炎上。被害甚大となります。

⇒このあたり、貞昌院先代住職が記録に残しています。

大正12年9月1日 正午を過ぎて間もなく、横浜市街地上空は黒煙濠々渦巻いて空高く立ち込め、物凄い光景が当地区から見られる。時折大爆音を耳にす。横浜港沖合に富士火山系に亀裂を生じ大噴火を成しつつありと流言が飛ぶ。後に、石油、ガスタンクの爆破と分る。(先人の教えに学ぶ地震の教訓)

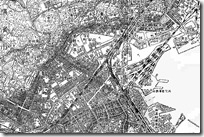

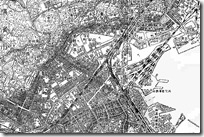

大正末期から昭和初期にかけて、関東大震災の復旧復興や横浜市浄水場の建設など、砂利の需要、輸送量はかなり多かったようです。 ︵昭和6年修正地形図︶

上の地図を見ると、現在の横浜駅の位置に三代目の横浜駅が出来ています。

このあたりから戦争の色が濃くなり、1943年︵昭和18︶、神中鉄道は相模鉄道に吸収合併。

1945年︵昭和20年︶5月29日横浜大空襲、8月15日終戦を迎えます。

11月には横浜駅に進駐軍輸送指揮所が開設され、横浜駅前にテント村が並ぶようになります。

そして、横浜駅西口広場が進駐軍の資材置場︵砂利など︶となりました。

︵昭和6年修正地形図︶

上の地図を見ると、現在の横浜駅の位置に三代目の横浜駅が出来ています。

このあたりから戦争の色が濃くなり、1943年︵昭和18︶、神中鉄道は相模鉄道に吸収合併。

1945年︵昭和20年︶5月29日横浜大空襲、8月15日終戦を迎えます。

11月には横浜駅に進駐軍輸送指揮所が開設され、横浜駅前にテント村が並ぶようになります。

そして、横浜駅西口広場が進駐軍の資材置場︵砂利など︶となりました。

︵昭和21年米軍による航空写真︶

︵昭和21年米軍による航空写真︶

︵昭和22年米軍による航空写真︶

戦後焼け野原であった街が、少しづつ復興していく様子がわかります。

横浜駅西口は、終戦直後は﹁裏口﹂と呼ばれ、ただの資材置場でした。

商業ビルが並ぶようになった契機は、1952年(昭和27)に相模鉄道が横浜駅西口24,688㎡ををスタンダード・バキューム・オイル・カンパニーから買収したことによります。

さらに、1955年(昭和30)国民体育大会を機に西口周辺道路が整備され、翌年には横浜駅名店街、映画館、高島屋ストア営業開始・・・・

以降高度経済成長期の波に乗り、横浜駅西口は大きく発展していきます。

■関連ブログ記事

汽車道にまつわるエトセトラ

︵昭和22年米軍による航空写真︶

戦後焼け野原であった街が、少しづつ復興していく様子がわかります。

横浜駅西口は、終戦直後は﹁裏口﹂と呼ばれ、ただの資材置場でした。

商業ビルが並ぶようになった契機は、1952年(昭和27)に相模鉄道が横浜駅西口24,688㎡ををスタンダード・バキューム・オイル・カンパニーから買収したことによります。

さらに、1955年(昭和30)国民体育大会を機に西口周辺道路が整備され、翌年には横浜駅名店街、映画館、高島屋ストア営業開始・・・・

以降高度経済成長期の波に乗り、横浜駅西口は大きく発展していきます。

■関連ブログ記事

汽車道にまつわるエトセトラ

横浜駅周辺は、明治維新以降大きな変化を遂げました。 地図でその推移を見ると・・・

︵迅速測図 1880-85年︶

明治維新直後の横浜駅周辺は、神奈川宿から関内方面に湾をまたぐ街道がみえます。

日本最初の鉄道は、ここに敷設されます。

地図からもわかるように、現在の横浜駅の辺りは、東口は海、西口側は沼︵平沼︶でした。

旧街道︵東海道︶の様子もよく分かりますね。

︵迅速測図 1880-85年︶

明治維新直後の横浜駅周辺は、神奈川宿から関内方面に湾をまたぐ街道がみえます。

日本最初の鉄道は、ここに敷設されます。

地図からもわかるように、現在の横浜駅の辺りは、東口は海、西口側は沼︵平沼︶でした。

旧街道︵東海道︶の様子もよく分かりますね。

︵明治39年測図地形図︶

明治時代後半までは、初代横浜駅は現在の桜木町にあり、東海道本線はスイッチバックで運行していました。

スイッチバックをしないですむバイパス線が引かれた頃の地図です。

ただし、スイッチバックしないということは、横浜駅を通らないということを意味します。

これでは困りますね。

︵明治39年測図地形図︶

明治時代後半までは、初代横浜駅は現在の桜木町にあり、東海道本線はスイッチバックで運行していました。

スイッチバックをしないですむバイパス線が引かれた頃の地図です。

ただし、スイッチバックしないということは、横浜駅を通らないということを意味します。

これでは困りますね。

︵大正11年測図地形図︶

そこで、1915年︵大正4︶ 東海道線バイパス線による横浜﹁スルー﹂を避けるため、現在の高島町のあたりに二代目の横浜駅が開業しました。

明治後半から行われていた平沼︵現在の横浜駅西口︶の埋立ては、大正12年に完了します。平沼にはスタンダード・バキューム・オイル・カンパニーの貯油タンクがありました。

1917年︵大正6︶に、神中鉄道が創立。神中鉄道は、相模鉄道の前身です。

鉄道輸送の主要な目的は砂利採取・販売のための砂利輸送でした。

1923年︵大正12︶関東大震災で二代目の横浜駅︵上記地図の横浜駅︶は倒壊してしまいます。さらに、平沼の貯油タンク爆発炎上。被害甚大となります。

⇒このあたり、貞昌院先代住職が記録に残しています。

大正12年9月1日 正午を過ぎて間もなく、横浜市街地上空は黒煙濠々渦巻いて空高く立ち込め、物凄い光景が当地区から見られる。時折大爆音を耳にす。横浜港沖合に富士火山系に亀裂を生じ大噴火を成しつつありと流言が飛ぶ。後に、石油、ガスタンクの爆破と分る。(先人の教えに学ぶ地震の教訓)

︵大正11年測図地形図︶

そこで、1915年︵大正4︶ 東海道線バイパス線による横浜﹁スルー﹂を避けるため、現在の高島町のあたりに二代目の横浜駅が開業しました。

明治後半から行われていた平沼︵現在の横浜駅西口︶の埋立ては、大正12年に完了します。平沼にはスタンダード・バキューム・オイル・カンパニーの貯油タンクがありました。

1917年︵大正6︶に、神中鉄道が創立。神中鉄道は、相模鉄道の前身です。

鉄道輸送の主要な目的は砂利採取・販売のための砂利輸送でした。

1923年︵大正12︶関東大震災で二代目の横浜駅︵上記地図の横浜駅︶は倒壊してしまいます。さらに、平沼の貯油タンク爆発炎上。被害甚大となります。

⇒このあたり、貞昌院先代住職が記録に残しています。

大正12年9月1日 正午を過ぎて間もなく、横浜市街地上空は黒煙濠々渦巻いて空高く立ち込め、物凄い光景が当地区から見られる。時折大爆音を耳にす。横浜港沖合に富士火山系に亀裂を生じ大噴火を成しつつありと流言が飛ぶ。後に、石油、ガスタンクの爆破と分る。(先人の教えに学ぶ地震の教訓)

大正末期から昭和初期にかけて、関東大震災の復旧復興や横浜市浄水場の建設など、砂利の需要、輸送量はかなり多かったようです。

︵昭和6年修正地形図︶

上の地図を見ると、現在の横浜駅の位置に三代目の横浜駅が出来ています。

このあたりから戦争の色が濃くなり、1943年︵昭和18︶、神中鉄道は相模鉄道に吸収合併。

1945年︵昭和20年︶5月29日横浜大空襲、8月15日終戦を迎えます。

11月には横浜駅に進駐軍輸送指揮所が開設され、横浜駅前にテント村が並ぶようになります。

そして、横浜駅西口広場が進駐軍の資材置場︵砂利など︶となりました。

︵昭和6年修正地形図︶

上の地図を見ると、現在の横浜駅の位置に三代目の横浜駅が出来ています。

このあたりから戦争の色が濃くなり、1943年︵昭和18︶、神中鉄道は相模鉄道に吸収合併。

1945年︵昭和20年︶5月29日横浜大空襲、8月15日終戦を迎えます。

11月には横浜駅に進駐軍輸送指揮所が開設され、横浜駅前にテント村が並ぶようになります。

そして、横浜駅西口広場が進駐軍の資材置場︵砂利など︶となりました。

︵昭和21年米軍による航空写真︶

︵昭和21年米軍による航空写真︶

︵昭和22年米軍による航空写真︶

戦後焼け野原であった街が、少しづつ復興していく様子がわかります。

横浜駅西口は、終戦直後は﹁裏口﹂と呼ばれ、ただの資材置場でした。

商業ビルが並ぶようになった契機は、1952年(昭和27)に相模鉄道が横浜駅西口24,688㎡ををスタンダード・バキューム・オイル・カンパニーから買収したことによります。

さらに、1955年(昭和30)国民体育大会を機に西口周辺道路が整備され、翌年には横浜駅名店街、映画館、高島屋ストア営業開始・・・・

以降高度経済成長期の波に乗り、横浜駅西口は大きく発展していきます。

︵昭和22年米軍による航空写真︶

戦後焼け野原であった街が、少しづつ復興していく様子がわかります。

横浜駅西口は、終戦直後は﹁裏口﹂と呼ばれ、ただの資材置場でした。

商業ビルが並ぶようになった契機は、1952年(昭和27)に相模鉄道が横浜駅西口24,688㎡ををスタンダード・バキューム・オイル・カンパニーから買収したことによります。

さらに、1955年(昭和30)国民体育大会を機に西口周辺道路が整備され、翌年には横浜駅名店街、映画館、高島屋ストア営業開始・・・・

以降高度経済成長期の波に乗り、横浜駅西口は大きく発展していきます。

投稿者: kameno 日時: 2011年7月24日 12:33