« 60兆円産業に再編・買収の嵐 | 最新記事 | 平成21年新春初釜 »

2009年1月20日

金沢文庫企画展 描かれた寺社

神奈川県立金沢文庫 企画展 描かれた寺社 ?中世の指図と明治の社寺明細帳図? 開催‥平成20年12月11日︵木︶?平成21年2月15日︵日︶ 時間‥午前9時?午後4時30分 ︵入館は午後4時まで︶ 観覧‥一般個人 250円、20歳未満・学生 150円 休館‥毎週月曜日︵ただし1/12は開館︶、12/24、12/29-1/3、1/13、2/12

において、会期中の後期︵1月17日から2月15日まで︶に貞昌院の絵図が展示されていますので早速行ってきました。 テーマにもありますとおり、展示内容は﹁中世の指図と明治の社寺明細帳図﹂です。 貞昌院の絵図は、日本が国策として全国一斉調査を行った際に作成された社寺明細図なのですが、一堂に並べられ展示されているものを見ると圧巻です。

社寺明細帳図とは、明治21(1879)年、内務省社寺局により各府県に通達された﹁神社寺院及境内遙拝所等明細帳書式﹂︵後述︶に基づき作成された、神社明細帳・寺院明細帳の付録図です。 天災地災など、不測の事態に対応できるように配置図を保存するために4部を作成し、1部は内務省、残り3部は社寺、郡区役所、戸長役場で保存されました。 現在は、宗教法人は文化庁︵もしくは都道府県庁︶に毎年届けを出すことになっていますが、時代を遡っても様々な様式により実態調査が行われていました。 社寺明細帳図は、所轄庁である内務省社寺局により統一したフォーマットにより精密な実態、実数把握を全国的に行ったということで画期的な調査でありました。 その調査内容は 寺院=所在地・総本山・宗派・寺院名・本尊・由緒・堂宇間数・境内坪数及び地種・境内堂字数・境内庵室数・境外所有地・檀徒人数・管轄庁迄の距離里数など。 神社=所在地・社格・神社名・祭神・由緒・社殿間数・境内坪数及び地種・境内神社数・境内遙拝所・境内招魂社・境内祖霊社・境外所有地・氏子戸数・管轄庁迄の距離里数など。

まるで宗門より調査が行われる級階査定の提出書類のごとく細かいですね。 境内の詳細を画いた﹁付録図﹂は、横浜市金沢区内で名主・戸長を勤めた松本家に残っていた資料﹁社寺製図凡例﹂を見ると描き方について細かく決められていたことわかります。 ﹁神社寺院及境内遙拝所等明細帳﹂の﹁書式﹂として次のようなものが残されています。

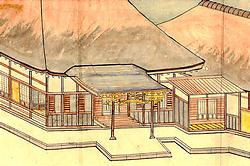

同じ書式に基づいて作成されたとはいえ、社寺によって画き方は様々であるということが興味深いところです。 本来は無機質に項目のみ線画で画けば良いのでしょうが、貞昌院の社寺明細帳図は際立って絵画的です。 これを機に貞昌院で保存されている方の絵図を詳細に見てみました。

本堂は茅葺の寄棟屋根となっています。

屋根の下部に行くに従って勾配が緩やかになっていますので、隅木の加工には相当高度な技術を要したのではないかと推測されます。

正面の向拝︵正面に突き出た屋根︶は杮葺。

梁に彫られた彫刻の様子も良く分かります。右に現在の写真を並べてみました。

本堂は茅葺の寄棟屋根となっています。

屋根の下部に行くに従って勾配が緩やかになっていますので、隅木の加工には相当高度な技術を要したのではないかと推測されます。

正面の向拝︵正面に突き出た屋根︶は杮葺。

梁に彫られた彫刻の様子も良く分かります。右に現在の写真を並べてみました。

また、絵図と現在の様子を比較すると分かることも多くあります。

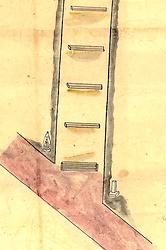

現在、六地蔵は山門の左側に祀られていますが、当時は山門の右側だったようです。

山門を瓦葺に直した際︵関東大震災の後?︶に境内整備と併せて移設したのでしょう。

現在、六地蔵は山門の左側に祀られていますが、当時は山門の右側だったようです。

山門を瓦葺に直した際︵関東大震災の後?︶に境内整備と併せて移設したのでしょう。

参道入口正面には左側に庚申塔︵青面金剛象︶、右側に堅牢地神塔︵凸型角塔︶が配置されていたことが分かります。

現在は貞昌院駐車場角地に移設されて並べられて祀られています。

﹁かつての配置を捜索考証するのに役立つ﹂という本来の目的を十分に果たしてくれています。

参道入口正面には左側に庚申塔︵青面金剛象︶、右側に堅牢地神塔︵凸型角塔︶が配置されていたことが分かります。

現在は貞昌院駐車場角地に移設されて並べられて祀られています。

﹁かつての配置を捜索考証するのに役立つ﹂という本来の目的を十分に果たしてくれています。

学芸員の方のお話によると、火災や震災で寺社に残されているはずの1部が失われてしまうことも多く、寺社に保存されているということは貴重なことだそうです。 実は、金沢文庫に貞昌院の絵図が保存されているということはこれまで知りませんでした。 しかし、金沢文庫より企画展展示のご案内をいただき説明を伺うことで、何故現在貞昌院本堂に掲示している絵図が金沢文庫にもあるのか、その理由が分かりました。 おそらく郡区役所、戸長役場で保存されていたもののどちらかが戦後に売りに出されたのでしょう。 金沢文庫も昭和20年台に多くの絵図を購入しているようです。 また、金沢文庫では、社寺明細帳図を展示するのは今回の企画展が初めてのことになるとのこと。 実に参考になる展示会ですので、この機会にお出かけいただくことをお勧めします。

︻補足︼ 絵図の果たす役割の大きさについては﹃五山十刹図﹄の事例にも見ることができます。 永平寺三世徹通義介禅師は、永平寺の伽藍整備のための基礎資料とするために宋に渡り寺院の詳細を記録した﹃五山十刹図﹄をまとめました。 その貴重な資料は、その後、中国において一度破壊された寺院を再建する際にも大いに役立ちました。 伽藍配置を含め、その時の姿を記録し残しておくことはとても大事なことなのです。

投稿者: kameno 日時: 2009年1月20日 10:04