« 大賀蓮がみごろ | 最新記事 | 大船観音大施食会と タカトシ温水の路線バスで! »

2025年7月 5日

検索AIのもたらす利便性と弊害

ここのところ、大賀蓮を求めて貞昌院に多くの方が訪問されたり、お問合せを戴くようになりました。

例年と異なる点として、特定の日から集中的に(表現を変えるとすればゲリラ豪雨的に)お問合せやアクセス集中がある点です。

なぜなのか・・・・・

その一因は、おそらく「AI検索」です。

最近、Googleなどの様々な検索において、従来の検索結果一覧の前に、AIが検索結果の概要をまとめた文章が最初に表示されるようになりました。

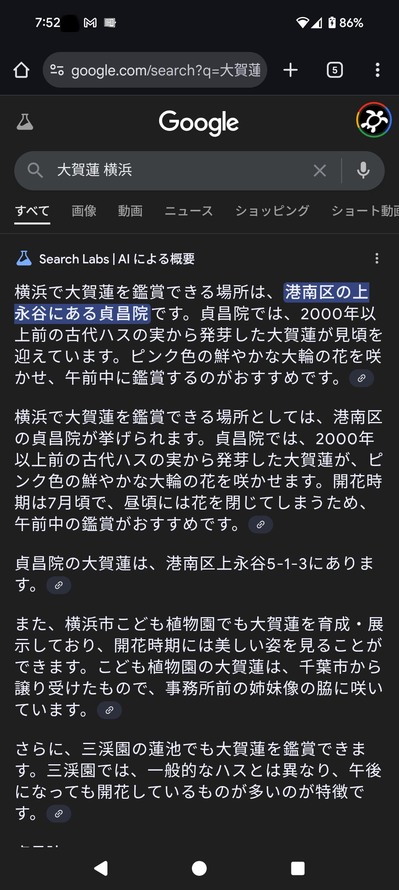

そこで、このブログを書いている時点において「横浜 大賀蓮」というキーワードでGoogle検索した結果がこちら

なんということでしょう!

「横浜で大賀蓮を鑑賞できる場所は、上永谷の貞昌院です・・・」

横浜で見ることができる大賀蓮の第1として、貞昌院と断定的に表現され、所在地や開花の様子も詳細に記載されています。

確かに、貞昌院では、現在、大賀蓮が見頃を迎えています。

大きく生育しておりますので、2mを越える高さに花が咲いていて、目の当たりにすると、その迫力に驚かれることでしょう。

しかし、横浜の広い市域には、数多くの蓮の名所が存在し、大賀蓮の品種を鑑賞できる場所も多く存在します。

AIによる検索結果は、インターネット上に公開されている情報をもとに短文にまとめられて集約されているはずなので、当該キーワードに関する情報公開の情報量の多少によって、AIが吐き出す結果に大きな作用をもたらすことが考えられます。

(もちろん、AI側が「貞昌院が出す情報は有益である」と判断して検索結果に反映してくれていること自体は有り難いことです)

検索AIのもつ弊害は、次のような点が挙げられます。

・偏った情報、バイアスがかかった結果としてまとめられる

→検索AIは便利ですが、その結果を鵜呑みにせず、必ず原典(情報源)にあたり、検索結果一覧を可能な限り確認し、また、文献や、インターネットに載っていない情報も確認し、自分自身の考えで結果を集約することが大切。

・正確性の欠如

→AIは、間違った情報を、まるで正しい情報であると、平気で言ってきます。その情報は本当に正しいですか?

・最新情報と古い情報の混濁

→ネット上には、古いまま更新されていない情報もあります。それをAIが最新情報として判断することも多々あります。

・間違った情報の再拡散

→検索AIが出す情報を、SNS等で再拡散されることにより、誤った情報が定着してしまう。

その他、弊害の事例はいくらでも挙げられます。

確かに検索AIは便利で、質問に何でも簡潔に回答を出してくれます。

だからこそ、その利便性のみに頼るのではなく、AIの時代だからこそ、自らの頭の中で情報を咀嚼して、検証していく力が大切になります。

情報リテラシーの在り方について、考えてみる必要があります。