« 鈴なりのムクドリ | 最新記事 | 雛人形を飾りました »

2025年1月29日

インフラ施設維持管理の重要性

埼玉県八潮市の県道54号交差点で1月28日午前10時前に発生した道路陥没事故では、トラック1台が巻き込まれ、運転手の方がいまだ取り残されています。

現場の状況の厳しさから救出作業に時間がかかっておりますが、作業に当たられている関係の皆様には安全かつ確実に作業が進むこと、そして一刻も早い救出を願うばかりです。

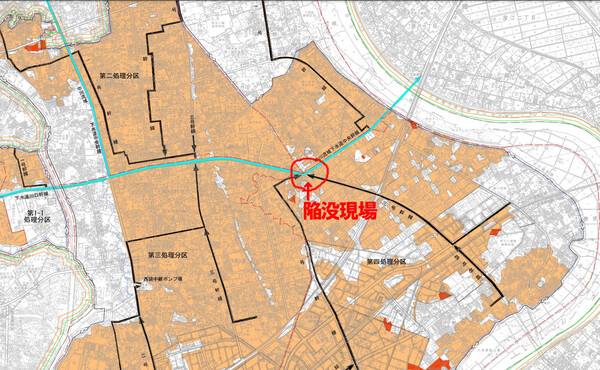

現場の交差点では、1983年(昭和58年)に供用を開始した下水道の中川流域中央幹線(内径4.75m、地下10.6mの土被り)で通っています。

下図の水色の線が中川流域中央幹線の下水道管です。

出典 八潮市公共下水道平面図(令和6年4月現在・kameno加筆)https://www.city.yashio.lg.jp/kurashi/jogesuido/gesuido/gesuidounituite/gesui-heimenzu.html

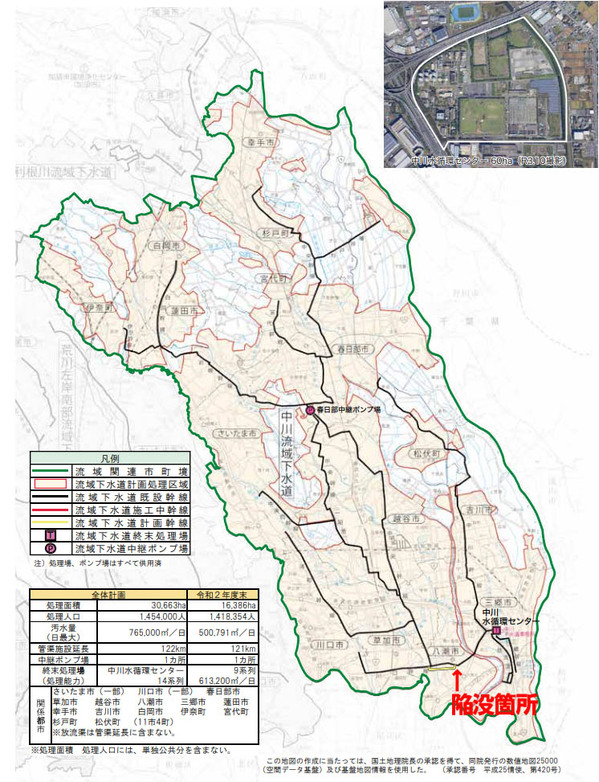

また、一号幹線、三号幹線がこの位置で合流しており、中川水循環センターに流入する下水道流域のほぼ最下流に位置するため、中川流域のほぼ全流域、12市町にわたる約120万人の居住人口を抱える下水がこの地点を通過します。

出典 埼玉の下水道2021 公益財団法人埼玉県下水道公社(kameno加筆) https://www.saitama-swg.or.jp/images/nan50/r3all.pdf

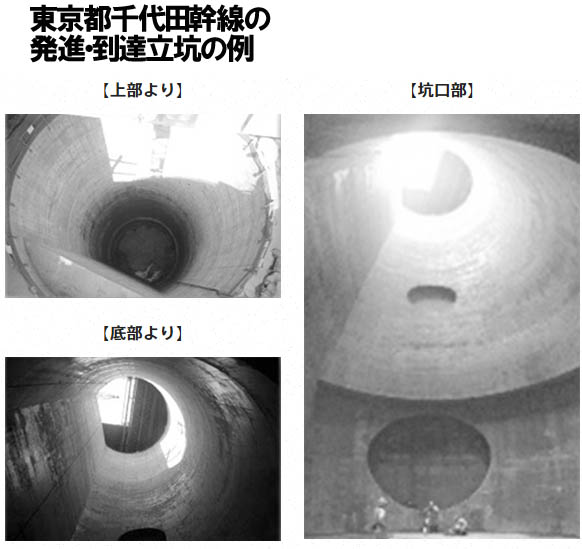

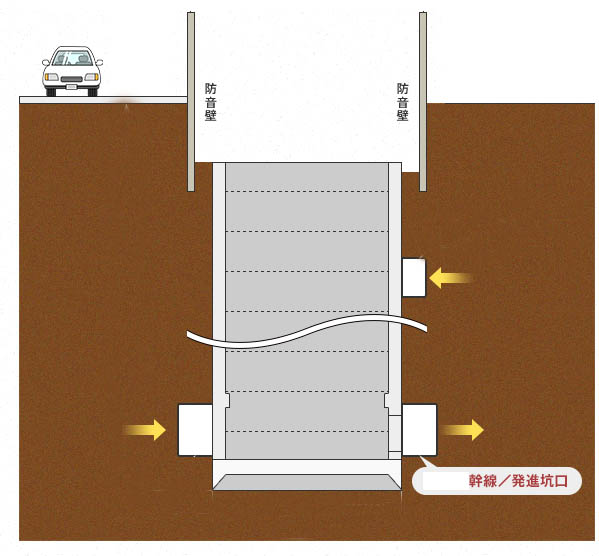

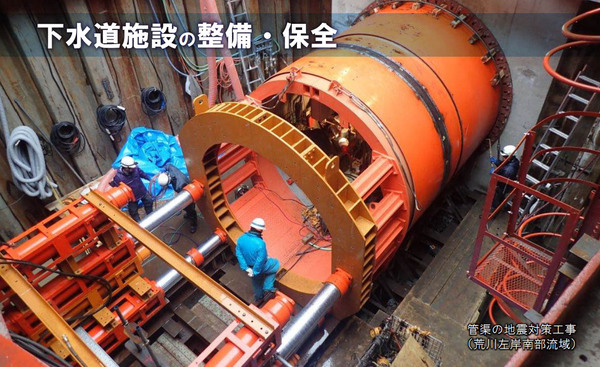

八潮市公共下水道平面図から読み取れる通り、現場で直径4.6mの幹線が折れ曲がっており、数本の幹線もこの箇所において合流していることから、陥没現場の付近を施工する際にはかなり大きな立坑(縦穴)を掘って、そこにシールドマシーンを投入し、横に掘り進めるシールド工法をとったものと推測します。

そうであれば、下図のような立坑(大きな縦穴)が掘られ、工事施工後にこの縦穴が埋め戻された構造が現場もしくは現場の直ぐ近くにあると考えます。

出典 埼玉の下水道2021 公益財団法人埼玉県下水道公社 https://www.saitama-swg.or.jp/images/nan50/r3all.pdf

改めて現場の陥没の状況を見ると、下水道幹線が折れ曲がった当該交差点部分に「きれいな円形の陥没」が発生していることから、おそらく昭和58年の下水道幹線工事当時に掘ったシールド立坑(縦穴)が陥没の一因になった可能性も考えられます。

写真出典 Yahoo!ニュース2025/1/31掲載写真より

このあたりは、当時の工事設計図と照らし合わせてみると推測が確定に繋がりますので、事業者担当や、報道関係者には、きちんとした資料をもとに情報発信をしていただきたいものです。

となると、陥没箇所には下水道工事で使用した巨大な縦穴があると考えられ、また、合流するいくつもの幹線からの相当の流量がある下水が流れ込むこともあり、また、都市ガスの供給管が埋設されているなどの影響も相まって救助作業の困難さを助長しているものと推測します。

このあたりは、後程詳細な報告書がまとめられることでしょう。

このように、地下にシールド工法などで巨大地下施設を構築している場所は全国に何カ所もあります。

高度経済成長期に構築されたインフラ施設は、今後、寿命を迎え、更新していく必要が出てきます。

施設の維持管理はこれまで以上に必要不可欠で重要になりますから、計画的に行っていって欲しいものです。

今回のような事故の予防に関しては、土被りが10mを超える深い位置にある空洞は、発見することが難しいといえますが、地上からだけではなく、管路内部から直接探知できる方法を確立するなど、多角的なアプローチで事前に不具合を検知できる技術を開発していただきたいものです。

地中の下水道幹線に起因する(と考えられる)事故に限らず、私たちの生活の基盤となるインフラ、例えば、道路、橋梁、高層ビル、地下街なども同様に、更新時期を迎える施設はたくさんあります。

それら施設の維持管理の大切さを改めて考えさせられる出来事でした。