« みどりの日生まれの八つ子ちゃん | 最新記事 | 写真から感じることば »

2008年5月 5日

こどもの日に

こどもの日を迎えました。

先日誕生したシジュウカラの雛には、親鳥がさかんに餌を運んでいます。

さて、元々、端午の節句は、男子の健やかな成長を祝い、祈る日本の風習でありましたが、国民の祝日に関する法律では

「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」 日と規定されています。

「母に感謝する」と明記されているように、子を産み育てる母親の存在は偉大です。

こと、出産に関しては、男性の存在などかすんでしまいそうです。

そのような母親の偉大さを改めて感じさせる映画があります。

『プルミエール 私たちの出産』

監督 : ジル・ド・メストル

出演 : ヴァネッサ / ガビー / マシュトンリ / ピラール / サンディ / 由起子 /

エリザベート / スニータ / マニ / クリスティーナ / ココヤ

この映画の中では、一日に120人以上もの出産を取り扱う巨大病院の出産も描かれていますが、大半は病院以外での自然分娩をテーマにしています。

女性仲間に囲まれて自然分娩を行うアメリカの女性。

漆黒の砂漠で出産するニジェールの女性。

イルカと一緒の水中出産を行うメキシコの女性。

出産間際までステージに立つフランスの女性。

決して経済的に恵まれない中での出産を行うインドの女性。

囲炉裏のある日本家屋の産院で介助出産をする日本の女性・・・・

文化的背景、経済状況、生活スタイルも境遇も異なる様々な女性たちが出産する様子をドキュメンタリー形式で見せる映画です。

新たな命を産み出すということは、喜びでもあり、苦しみでもあります。

激痛、不安に襲われながら、それでも果敢に出産に立ち向かう中に、「生」というものはどういうものなのかを身をもって感じているのだと思います。

この感覚はきっと男性には一生かかっても理解できないことでしょう。

私の経験ですが、第一子が誕生した際には、病院で、「では、お父さんも白衣に着替えてください」と言われるままに分娩室に入り、出産に立ち会いましたが、父親として、ただ母親の手を握ってあげるくらいの事しかできませんでした。

この映画は、病院での出産が当たり前になった日本の現代社会にとっても訴えかけることは多いはずです。

監督、撮影を行っているのが男性であるという点も大きな意味があるように思えます。

日本における出産の場所は、今でこそ病院が当たり前になっています。

確かに、厚生労働省平成15年の統計を見ると、

病院 586,000人 (52.2%)

診療所 524,118人 (46.6%)

助産所 11,190人 (1.0%)

自宅・その他 2,302人 (0.2%)

合計 1,123,610人 (100.0%)

となっています。

ほとんどが病院、診療所ですね。

自宅での出産はごくごく希な事例となってしまいました。

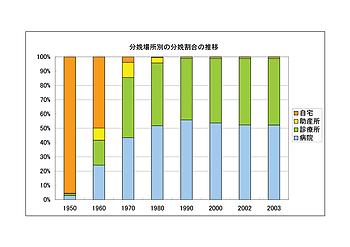

しかし、一昔前は、自宅での出産が大半を占めていました。

(リンク先のグラフが分かりやすいグラフではないため、厚生労働省のデータを元に改めてグラフを作成し直しています)

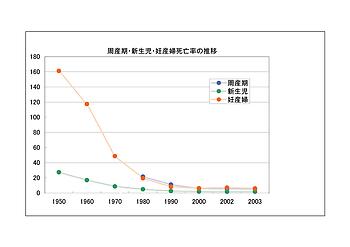

分娩場所別の分娩割合および周産期・新生児・妊産婦死亡率の推移

(厚生労働省)

一昔前は自宅での出産がごくごく当たり前だったことがよく分かります。

出産の場所が病院、診療所にシフトするに従って、周産期・新生児・妊産婦死亡率は減少していきます。

しかし、生の場面も死の場面も自宅(普段の生活の場、日常の場)から切り離されたことにより、生命の尊厳、偉大さに対する感覚も薄らいでしまったのであれば残念です。

『プルミエール 私たちの出産』 は、病院での出産が本当に最高で、当たり前のことなのか、改めて考えさせられる映画でもあります。

また、これまで安全な出産環境を担ってきた産婦人科にも、それを取巻く環境にも変化が見られるようになりました。

産婦人科医が足りない!産科医療崩壊の足音

産婦人科医“や“産む場所”の不足が問題となっている。

厚生労働省が2年に1度行う「医師・歯科医師・薬剤師調査」よると、1984年から2004年の間に、医師総数は17万3,452人から25万6,668人と約32%増加しているにもかかわらず、産婦人科医は、1万2,181人から1万555人と約15%も減少している。

また、産科と婦人科に特化した医師数をみると、お産を扱わない婦人科に衣替えする医師が増え、産科医師の数が減っている

近隣の産院の状況をみても、その傾向は見て取れます。

出産を扱う病院が極端に減少し、定期健診のために、遠くの産院に通わなければならない事例も増えています。

「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」

この意義を改めて考える一日としたいと思います。

(男性の私ができることは、せめてこれくらいのことしかありません)

『プルミエール 私たちの出産』を応援している財団法人が戦禍で荒れたアフガニスタンの子どもたちにろうそくを贈る活動を行っています。

法事で使った寺院の和ロウソクを改修し、戦禍で荒れたアフガニスタンの子どもたちに贈る取組みが進んでいます。京都市下京区の仏具製造会社「小堀」や東京の財団法人「ジョイセフ」などの活動で、これまでに42,534本発送しました。

原油価格の高騰で、貧しい住民はランプの油も買えない状況が続いており、和ロウソクは太くて長持ちするため喜ばれています。

法事や葬儀などで使ったろうそくは、通常、全長の九割が燃え残ったまま廃棄されますが、2008年1月には、全国の寺院などから集まった使用済みの和ロウソク5088本が、アフガニスタンの子どもたちの「照明」として横浜港から出港しました。

断続的な停電が続く現地では、原油価格の高騰に伴う物価上昇の影響をうけ、電灯の代わりとなる灯油やランプの入手がより厳しくなっており、子どもたちはろうそくのあかりを心待ちにしています。

現地では識字率が高くない中、子どもたちは大切な労働力と見られがちだったが、ろうそくの火のもとで生き生きと勉強する姿に、大人の意識も少しづつ変わってきたという。

「子どもたちは厳しい生活の中で、文字を学び、読み書きできる喜びを感じている。日本からのろうそくが、アフガニスタンの子どもたちに新しい希望の炎を灯しているんです」

(京都新聞 2008年02月27日)

葬儀や法事などで使用するろうそくは、一回限りで捨てられてしまうことも珍しくありません。

そのようなろうそくが有効に使われるのであれば、こんなに素晴らしいことはないでしょう。

希望の灯火が広がっていきますように。