« 水陸両用船定期運行へ | 最新記事 | コンピュータコミュニケーションの特長 »

2007年10月19日

生と死?苦を乗り越えるために

前に 享年と行年=いのちの長さの数え方 という記事において、仏教で用いられる歳の数え方である享年・行年について

享年・行年=【この世に「生」を受けた日から、死を迎えるまでの年を数えたもの】

とし、すなわち、生命としての「いのち」が誕生した瞬間から、一人の「人間」として捉えることについて考えました。

また、一生を全うして、死を迎えてから四十九日までの間に新しい「ほとけ」さまとなり「新帰元(しんきげん)」=あたらしく、もとに かえる という概念について考えました。

この考えは、私たちが大自然(大宇宙)から誕生して、そしてまた大自然(大宇宙)へ帰っていくという、素晴らしい考え方だと思います。

至極当然といえば当然な考え方ですが。

しかし、実生活においてこのような至極当然な感覚とはかけ離れた考えを余儀なくされる場面も多々あります。

この生死に関する考え方についてもそうです。

法治国家の中で過ごす私たちは、法律の枠組みに従うことを求められます。

また、普段の考え方も、法律に従った考え方を、たとえそれが人間として至極当たり前の考えとは異なった考えであっても、優先せざるをえない場合もあります。

そこが、宗教者として、いや、人間として、とても残念に思うところなのです。

例えば人間の生について法律は次のように規定しています。

民法1条の3 私権の享有は出生に始まる。

つまり、法律上、人は権利主体として認識されており、人が権利の客体になることは絶対にないとされます。

人には所有権が成立することは絶対にありません。

人は生まれながらに人権を有しています。

ただし、それは出生後の話であって、胎児は法律上「人」ではなく、権利の主体とはなり得ません。

胎児に人権はありません。

死についてはどうでしょうか。

死亡の時点について通常は、「脈拍の停止」「呼吸の停止」「瞳孔反射の消失」をもって「死」を定義しています。

ただし、「死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)」(臓器の移植に関する法律第6条)との規定もあり、心臓死と脳死との複雑な問題がここに絡んできます。

脳死の問題については、ここでは論じませんが、 曹洞宗現代教学研究センターにおいて「〈脳死と臓器移植〉問題に対する答申」についてという小論がまとめられておりますのでご紹介いたします。

この「死」というのは、刑事法における

殺人罪(刑法第199条)←「死」→死体損壊罪(刑法第190条)

というように、両方の境界に位置し、生前と死後では適用される法律が異なります。

生と死について、法律上はこのように規定されています。

私たちの生活の場面の中で、「生」「死」を身近に感じる事は少なくなりました。

「生」も「死」も、ほとんどが病院という、生活と切り離された場所でのことです。

そして、病院で死を迎えたとき、そのご遺体が病院の正面玄関から送り出されるということはほとんどありません。

大抵は霊安室から病院を通り裏口からひっそりと出されるのです。

胎児には人権が無いということや、死体は「モノ」であるということは、私たちの感覚では容認しがたい部分でもあるといえます。

その意味で、法律はいかに生死に関してドライで無機質か。

仏教の生死の考え方がいかに理にかなっているか。

もう何年も前になりますが、私が僧侶になり立てのときのある法事を鮮明に覚えています。

祭壇はそれこそ小さい祭壇。

ミルクや玩具が並んでいます。

理由は書きませんが、母体の中で亡くなってしまったお子さんの法要です。

背後に若い二人の悲しみを受けながら、何とか法要をつとめさせていただきました。

その時は亡くされた方にとっての悲しみが幾許だたのか図り知ることはできなかったのかも知れません。

特に母親にとって、母体の中に宿るいのちは一心同体の存在です。

こどもを失うということは、自分のいのちを失うのと同等の悲しみでしょう。

それなのに「人」でないと、どうして言えましょうか。

私たちは死に対し、どのように対処することができるのでしょうか。

1人で対処できる場合もあるでしょうし、伴侶と一緒に対処していかなければならない場合もあるでしょう。

その一助として僧侶の存在が求められるのであれば、全力でそれに応えていかなければならないと考えています。

精神科医キューブラ・ロスの分類ととWHOの健康定義にその対処のヒントを見てみます。

「死の受容の5段階」精神科医キューブラ・ロスによる分類(1)否認 死に直面した衝撃を否定することにより自己を保つ心理状況

(2)怒り 事実を認めざるを得ないが認めたくない故の怒り

(3)取引 避けられない事実を回避したいと神仏に奇跡を条件付で願う

(4)抑鬱 孤独感、裏切られた気持ちから周りから離れたくなり気持ちが落ち込んでいく

(5)受容 死という事実のの受け入れ

WHOの健康定義“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”

健康とは、完全な「肉体的」、「精神的」及び「社会的福祉」の状態であり、単に疾病または病弱の存在しないことではない

これに、最近になり「spiritual的に健全な状態」という語句を加えることが検討されています。

“Health is a dynamic state of complete physical, mental, spiritual and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”

このspiritualこそ、死という苦に直面した時に、「その苦しみから解放される超越的な拠り所」という意味があるのでしょう。

その役割を果たすのが宗教の役割であるかもしれませんし、僧侶の役割なのかもしれません。

答えを明確に見い出すことができるのはまだまだ先になるかも知れないですが、そのことをこれからも考えて行きたいと思っています。

【補足】

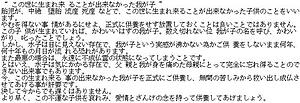

とある寺院のパンフレットに次のような文言がありました。

「目に見えない存在で、我が子という実感が沸かない為・・・」

そうでしょうか。そんなことは決してないはずです。

むしろ深い心の傷を背負い、供養をするということが出来ない方は多いはずです。

「最悪の場合は、永遠に不成仏霊の状態になってしまう」

このように祟りがあるとか成仏しないからなどということを供養のきっかけにすることは如何なものかと思います。

ご供養というのは世間体で行うことでもありません。

強制されるものでもありません。

ご供養の対象に対し、心より慈しみのこころで尽くし、おもてなしをし、それにより結果として自分も他人も普く救われていくということです。